- 鉄道

- 公開日: 最終更新日:

鉄道各社公式アプリを使ってみた!運行状況や遅延情報が“使えない”と感じる理由とその解決策とは?

株式会社MR.Nexus(エムアールネクサス)

はじめに:鉄道アプリがあるのに不安が消えない理由

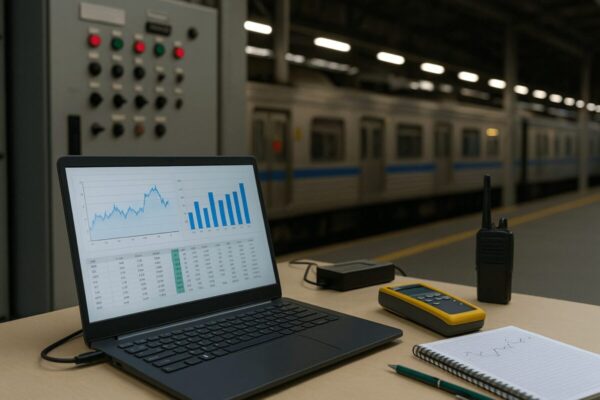

都市部を中心に鉄道各社が公式アプリを提供し、運行状況や遅延情報をスマートフォンで確認できるようになった昨今。本来であれば、こうしたアプリの活用によって“移動の不安”は減るはずですが、実際には逆に不安を感じるユーザーも少なくありません。

特に複数の鉄道会社をまたいで移動する場合、「情報が断片的であること」「リアルタイムでの判断材料が不足していること」が障害となり、結果として“アプリがあっても役に立たなかった”という体験につながっています。

本記事では、鉄道利用者の視点から実際に複数の公式アプリを使ってみた体験をもとに、ユーザーが本当に必要としている情報は何なのか、そしてそれを提供するにはどのような仕組みが必要かをMobility Nexusの視点で解説します。

会社名株式会社MR.Nexus(エムアールネクサス)

住所〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階

キャッチコピー公共交通に変革を、技術革新で次世代の安全と効率を

事業内容Mobility Nexus は、鉄道・航空をはじめとする公共交通業界における製品・技術・メーカー情報を整理・集約し、事業者とサプライヤをつなぐ情報プラットフォームです。技術の導入事例や製品比較を体系化し、事業者が現場視点で最適な選択を行える環境を構築しています。

本サイトは、公共交通業界での実務経験を持つエンジニアが監修しており、現場感覚と専門性を重視した中立的な構成を心がけています。

現在、製品情報の整理にご協力いただけるサプライヤ様からの情報提供を募集しています。特長や導入実績、保守体制などを詳細に記載します。製品個別単位での掲載、比較記事への参画など、目的に応じて柔軟に対応可能です。公共交通の技術導入を後押しする情報基盤づくりにぜひご協力ください。

関連記事

掲載に関する

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください