公開日: 最終更新日:

【図解】回生ブレーキとは?仕組みからメリット・デメリットまで解説!

- 自動車

- 用語解説

回生ブレーキ(Regenerative Braking System)とは何か?

回生ブレーキ(Regenerative Braking System)とは、車両のブレーキング時に発生する運動エネルギーを電力に変換し、その電力を再利用するブレーキシステムです。通常、ブレーキをかけると摩擦熱としてエネルギーが失われますが、回生ブレーキはこのエネルギーを電気エネルギーとして回収し、効率的に再利用します。主に電気自動車(EV)やハイブリッド車、鉄道車両で利用されており、燃費向上と環境負荷の低減が期待されています。

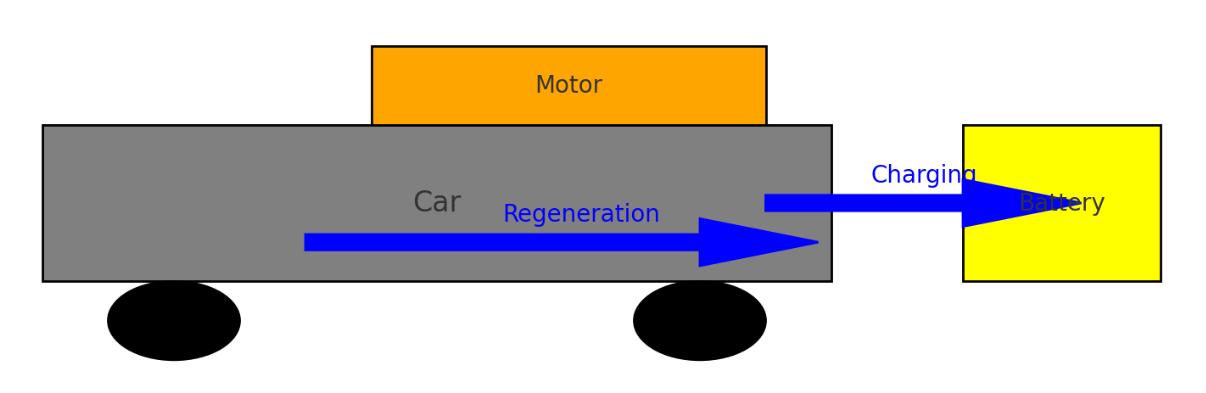

回生ブレーキの仕組み・原理を図で解説!

回生ブレーキは、車両の運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、そのエネルギーをバッテリーに蓄えることで効率的なエネルギー管理を実現する仕組みです。従来の摩擦ブレーキでは運動エネルギーが熱として失われますが、回生ブレーキではモーターを発電機として働かせることでエネルギーを回収・再利用できます。この技術は、燃費や電費の向上、環境負荷の低減に貢献しています。

モーターの発電動作

回生ブレーキが作動すると、車輪の回転がモーターに伝わり、モーターは正転を維持したまま「発電モード」に切り替わります。このとき発生する逆起電力によって電気エネルギーが生み出され、同時に電磁的な制動トルクが発生して車両を減速させます。

運動エネルギーの電気エネルギーへの変換

減速時には、車輪の回転がモーターを駆動し、発電機として働きます。物理的にモーターが逆回転するのではなく、エネルギーの流れが加速時と逆になる点がポイントです。これにより、車両の速度を制御しながらエネルギーを効率的に回収できます。

摩擦ブレーキとの協調

回生ブレーキは効率的な制動手段ですが、急減速や完全停止では摩擦ブレーキとの併用が必要です。日常的な速度調整や緩やかな減速は回生ブレーキが担い、最終停止や非常時は摩擦ブレーキが補います。

エネルギーの回収と再利用

発電された電気エネルギーは車両内のバッテリーに蓄積され、次の加速や各種システムの電力供給に活用されます。これにより車両全体のエネルギー効率が向上し、燃料消費量が削減されます。

バッテリーへの充電

モーターで生み出された電気エネルギーは、エネルギー管理システムによって効率的にバッテリーへ移送されます。システムは過充電を防ぎつつ、安全かつ最適な充電状態を維持します。

加速時のエネルギー利用

車両が再び加速する際には、バッテリーに蓄えられた電気エネルギーが利用されます。これによりエンジンや主電源の負荷が軽減され、ハイブリッド車や電気自動車では燃費・電費向上に大きく寄与します。

他のシステムへの電力供給

回収した電力は照明、空調、インフォテインメントシステムなどの補機類にも供給されます。これにより、エンジンの負担が軽減され、車両全体の省エネルギー性能が高まります。

エネルギー管理システムの役割

車両に搭載されたエネルギー管理システム(EMS)は、回生ブレーキによる電力回収やバッテリーの状態を常に監視・制御しています。これにより効率的かつ安全なシステム運用が可能になります。

バッテリーの充電管理

バッテリーが満充電に近づくと、EMSは回生ブレーキによる電力回収を抑制したり、摩擦ブレーキへ切り替えたりします。これによりバッテリー寿命の延長と安全性が確保されます。

エネルギーの効率的な配分

急加速が必要な場合には、EMSがバッテリーからの電力供給を優先し、一時的に回生による回収を制限します。これにより車両の動作を滑らかに保ちます。

安全性の確保

EMSはシステム全体の温度や電流を監視し、異常が検出されれば出力を制御したり回生ブレーキを停止します。これにより過熱やトラブルを防ぎ、走行の安全性を確保します。

回生ブレーキの歴史と背景

回生ブレーキの概念は20世紀初頭にまで遡りますが、本格的な実用化は電気自動車やハイブリッド車の普及と共に進みました。特に1990年代以降、トヨタのプリウスなどのハイブリッド車の登場により、回生ブレーキの技術が広く知られるようになりました。

初期の開発と実験

鉄道業界での利用が先駆けとなり、特に電気機関車で回生ブレーキの導入が始まりました。その後、自動車業界でもエネルギー効率を高める手段として研究が進みました。

ハイブリッド車への導入

トヨタが開発したハイブリッド車「プリウス」は、回生ブレーキを採用した最初の量産車の一つです。この技術は燃費改善と環境保護に大きく寄与しました。

EV時代の到来と回生ブレーキ

近年の電動車両の普及に伴い、回生ブレーキはエネルギー管理の中心的な技術としてさらに重要視されています。

回生ブレーキの特長と利点・メリット

回生ブレーキの主な利点は、エネルギー効率の向上、環境負荷の軽減、そして車両の燃費向上です。

エネルギー効率の向上

従来のブレーキシステムでは摩擦によってエネルギーが熱として失われますが、回生ブレーキはそのエネルギーを回収し再利用します。これにより、全体のエネルギー効率が大幅に向上します。

環境負荷の軽減

燃費が向上することで、二酸化炭素(CO2)排出量の削減にも繋がります。これにより、環境への影響を最小限に抑えることが可能です。

車両の燃費向上

回生ブレーキを使用することで、エネルギーの再利用が可能になり、結果として車両の燃費が向上します。これは経済的なメリットも提供します。

回生ブレーキの課題・デメリット

回生ブレーキには利点が多い一方で、いくつかの課題も存在します。

バッテリー容量の制限

回生エネルギーを効率よく蓄えるためには、十分なバッテリー容量が必要です。しかし、バッテリー容量には限りがあるため、全てのエネルギーを回収できない場合があります。最新の研究では、バッテリー技術の進化によりこの問題を解決しようとしています。

ブレーキフィールの違和感

回生ブレーキの使用により、従来の摩擦ブレーキと異なるブレーキフィールが発生することがあります。自動車メーカーは、ソフトウェア制御やブレーキシステムの調整によって、運転者が違和感を感じないように調整しています。

故障リスクとメンテナンス

回生ブレーキシステムは複雑であり、故障時には高度なメンテナンスが必要です。定期的なチェックと診断が重要であり、適切なメンテナンススケジュールを組むことが推奨されます。

多くの自動車メーカーが回生ブレーキを採用している!

回生ブレーキの技術は、環境負荷の低減と燃費向上の両方に貢献するため、多くの自動車メーカーが積極的に採用しています。特に電動車両やハイブリッド車では、回生ブレーキが効率的なエネルギー利用を実現するための重要な技術となっています。以下は、主要な自動車メーカーによる回生ブレーキの採用例です。

トヨタ

トヨタのプリウスは、回生ブレーキを広範囲に採用した最初の量産ハイブリッド車の一つであり、この技術を一般消費者に普及させる大きな役割を果たしました。プリウスに搭載されている回生ブレーキシステムは、モーターを発電機として活用し、減速時に発生するエネルギーを電力に変換してバッテリーに蓄えます。このエネルギーは、車両の再加速や他の電力需要に利用されるため、燃費の向上とCO2排出量の削減が可能です。

ハイブリッド車の技術基盤としてのプリウス

プリウスの成功を受けて、トヨタは同様の技術を他のハイブリッドモデル(カムリ、アクア、RAV4など)にも拡大しました。これにより、トヨタはハイブリッド車市場でのリーダーシップを確立し、持続可能な交通手段の提供に貢献しています。

電気自動車(EV)への応用

トヨタは、EVモデルにも回生ブレーキを採用しています。例えば、トヨタのEVシリーズ(bZ4Xなど)では、回生ブレーキが電池寿命の延長と走行距離の拡大に貢献しています。この技術により、トヨタの電気自動車は効率的なエネルギー利用と優れた環境性能を実現しています。

プラグインハイブリッド車(PHEV)の利便性向上

トヨタのプラグインハイブリッドモデル(プリウスPHV、RAV4 PHVなど)では、回生ブレーキがより大容量のバッテリーと組み合わさることで、電気だけで走行できる距離が増加しています。これにより、日常の短距離移動ではほとんどガソリンを使わずに済むため、より低コストで環境に優しい運転が可能になります。

関連記事:トヨタのハイブリット車に搭載する回生ブレーキのメリットや仕組みを紹介!

日産

日産リーフは、100%電気自動車として市場に登場し、回生ブレーキを使用してバッテリーを効率的に充電することが特徴です。このシステムは、車両の運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、バッテリーに蓄えることで、走行距離の延長とエネルギー効率の向上を図っています。リーフは、ゼロエミッション車としての認知度を高めるだけでなく、都市部での実用性を高めています。

e-Pedal機能

日産リーフには、e-Pedalという機能が搭載されており、ドライバーがアクセルペダルだけで加速・減速をコントロールできます。アクセルペダルを離すと、回生ブレーキが作動し、車両の速度を減速させると同時にバッテリーにエネルギーを戻します。これにより、運転がよりスムーズになり、エネルギー効率も向上します。

長距離運転のサポート

日産リーフは、回生ブレーキによって蓄えられたエネルギーを使用することで、充電インフラが限られている地域でも安心して長距離運転が可能です。これにより、電気自動車の普及が進み、日常の移動手段としての信頼性が高まっています。

エネルギーマネジメントの向上

リーフの回生ブレーキシステムは、日産の高度なエネルギーマネジメント技術と連携しています。これにより、バッテリーの状態やエネルギー需要に応じて最適なエネルギー配分が行われ、効率的な走行が可能です。

テスラ

テスラは、回生ブレーキ技術を採用しており、運転者が回生ブレーキの強度を選択できる機能を提供しています。これにより、ドライバーは自分の運転スタイルに最適な回生ブレーキの設定を選ぶことができ、エネルギー回収の効率を最大化することができます。テスラの車両は、先進的な電気自動車技術と高い性能を誇り、回生ブレーキはその一部として重要な役割を果たしています。

ワンペダルドライブ体験

テスラのワンペダルドライブ機能では、アクセルペダルだけで車両を加速・減速できるため、ドライバーがより直感的な運転を楽しむことができます。アクセルペダルを緩めると回生ブレーキが作動し、効率的にエネルギーを回収しつつ車両を減速します。これにより、運転がシンプルで快適になると同時に、バッテリーの持ちも良くなります。

回生ブレーキのカスタマイズ

テスラの車両は、回生ブレーキの強度を調整できるオプションを提供しています。これにより、ドライバーは自分の好みに合わせてブレーキの感触をカスタマイズでき、エネルギー効率と走行の快適性を両立させることができます。特に高速走行時には、ブレーキの強度を調整することで安全性を向上させることができます。

高度なエネルギーマネジメント

テスラの回生ブレーキは、車両の高度なエネルギーマネジメントシステムと連携して動作します。これにより、バッテリーの充電状態や車両の動作状況に基づいて最適な回生ブレーキの使用が自動的に調整され、エネルギーの効率的な利用と車両のパフォーマンス向上が実現します。

回生ブレーキの市場動向とトレンド

回生ブレーキ市場は拡大傾向にあり、特に電動車両の普及に伴い、今後さらに成長が見込まれています。

電動車両の増加

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の普及が進むにつれて、回生ブレーキの需要も増加しています。これは、エネルギー効率を向上させるための重要な技術とされています。

鉄道分野での利用拡大

鉄道業界でも回生ブレーキの導入が進んでおり、特に都市型の鉄道システムでエネルギー効率を向上させる手段として採用されています。

スマートシティとグリーンモビリティ

スマートシティの概念が広がる中で、環境に優しいモビリティ技術として回生ブレーキが注目されています。グリーンモビリティの一環として、回生ブレーキは持続可能な交通手段の一つとされています。

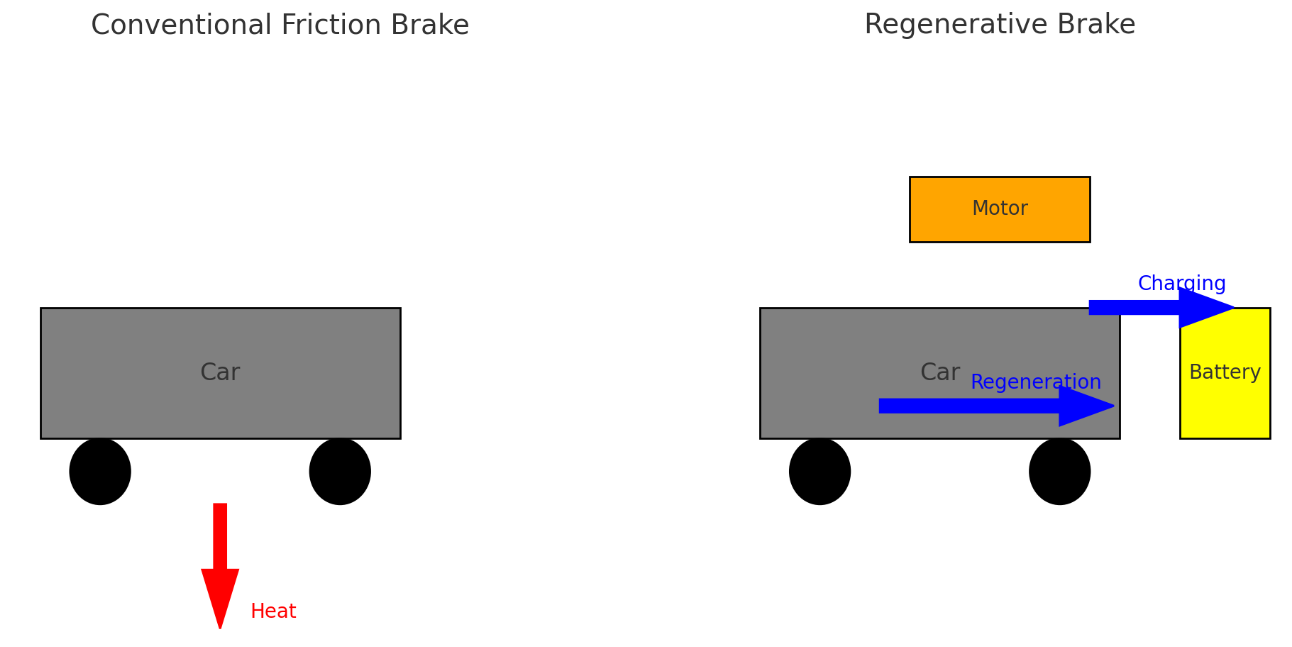

回生ブレーキと従来のブレーキシステムとの違いを図解!

従来の摩擦ブレーキと回生ブレーキの違いは、そのエネルギーの取り扱いにあります。回生ブレーキはエネルギーを回収して再利用する点で優れています。

エネルギーの利用方法

従来のブレーキは摩擦を用いてエネルギーを熱として放出しますが、回生ブレーキはモーターを利用して電気エネルギーに変換し、バッテリーに蓄えます。

ブレーキパッドの摩耗

摩擦ブレーキはブレーキパッドの摩耗が避けられませんが、回生ブレーキでは摩擦を伴わないため、ブレーキパッドの寿命が延びるという利点があります。

システムの複雑さ

回生ブレーキシステムはモーターやバッテリー、エネルギー管理システムなど、複数の要素が関与するため、従来の摩擦ブレーキよりも複雑です。

回生ブレーキの安全性とリスク

回生ブレーキは効率的なエネルギー利用が可能ですが、いくつかの安全性に関する課題も存在します。

急ブレーキ時の性能

急ブレーキ時には、回生ブレーキのみに依存することは難しく、摩擦ブレーキとの併用が必要です。このため、両システムのバランスが重要となります。

故障時の対策

回生ブレーキシステムに故障が発生した場合、安全に停止できるように摩擦ブレーキがバックアップとして機能するよう設計されています。

システムの定期的な点検

安全な運用を維持するためには、回生ブレーキシステムの定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。これにより、予期せぬトラブルを未然に防ぐことが可能です。¥

回生ブレーキの規制と法律

回生ブレーキに関する規制は、地域や国によって異なります。各国の法規制に準拠した設計が求められます。

日本における規制

日本では、回生ブレーキシステムが安全基準を満たすことが求められており、国土交通省による厳格な基準が設けられています。

欧州連合の基準

欧州連合(EU)では、環境保護と安全性を両立させるため、回生ブレーキに関する規制が策定されています。これにより、EU内での回生ブレーキの普及が促進されています。

アメリカの規制動向

アメリカ合衆国でも、環境規制の一環として回生ブレーキの利用が奨励されています。州ごとに異なる規制があるため、製造者はこれに対応した製品設計を行う必要があります。

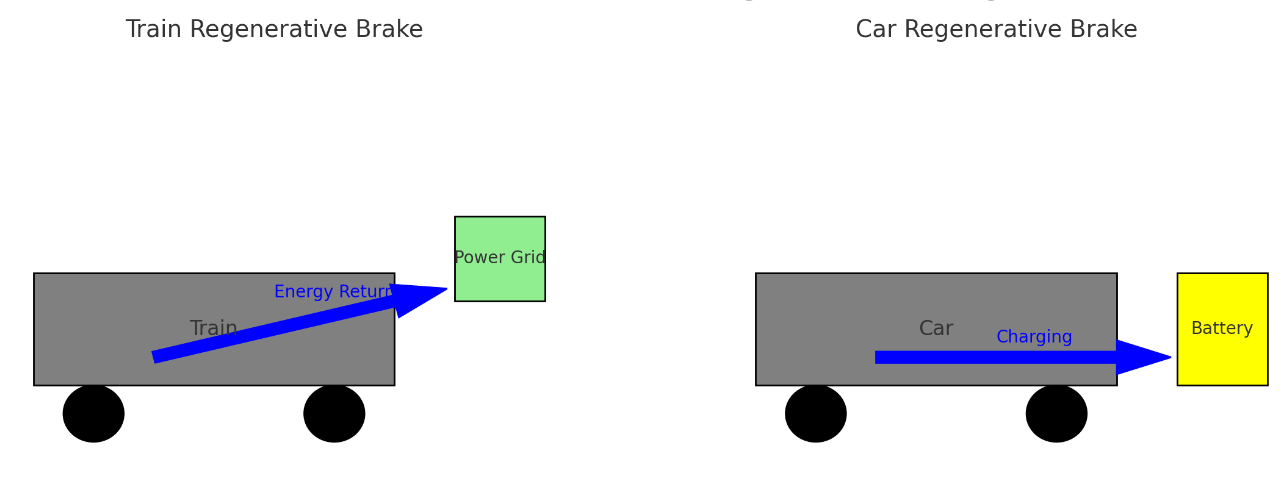

電車の回生ブレーキと自動車の回生ブレーキとの違いを図で解説!

回生ブレーキは、鉄道車両と自動車の両方で利用されていますが、その仕組みや適用方法にはいくつかの重要な違いがあります。これらの違いは、車両の用途、設計、運転環境、およびエネルギー管理の方法によって生じます。以下では、鉄道車両と自動車における回生ブレーキの主な相違点について詳しく解説します。

エネルギーの回収方法

鉄道車両では、回生ブレーキで回収したエネルギーは、通常、鉄道の電力供給網(架線や第三軌条)に戻されます。これにより、他の車両がその電力を利用することができます。たとえば、回生ブレーキが作動している車両が電力を供給している間、同じ区間を走行している別の電車がその電力を利用して走行することが可能です。この方式は、エネルギー効率を大幅に向上させ、鉄道網全体の電力消費を削減することに寄与します。

- 電力供給網への還元: 電車が減速する際に発生した電気エネルギーは、直接電力供給網に戻される。このシステムは、列車運行の連続性を保つために重要であり、他の列車が同じ供給網から電力を受け取ることで効率的な運用が可能になる。

- 再利用の容易さ: 鉄道の電力供給網は、常に電力を必要とする多くの列車に接続されているため、回収されたエネルギーはすぐに他の列車によって利用される。これにより、エネルギーの無駄が少なく、効率的な運行が可能となる。

自動車では、回生ブレーキによって生成された電気エネルギーは主に車両内のバッテリーに蓄えられます。このバッテリーは、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)に搭載されており、エネルギーの蓄積と利用が車両単位で行われます。バッテリーに蓄えられたエネルギーは、次回の加速時や車両の電力需要に使用されます。

- バッテリーへの充電: 回生ブレーキで回収されたエネルギーは、主に車両のバッテリーに直接蓄えられる。これにより、車両の加速時やエアコン、オーディオシステムなどの電力供給に利用される。

- 個別管理: 自動車の場合、エネルギー管理は車両ごとに行われ、他の車両と直接共有されることはない。このため、バッテリーの充電状態や消費量は各車両が独自に管理する。

ブレーキ力の調整

鉄道車両は、数百人の乗客や重い貨物を運ぶことが多いため、ブレーキ力の調整が極めて重要です。回生ブレーキだけではなく、摩擦ブレーキも併用することで、緊急時や高負荷時の制動を確実に行う必要があります。鉄道の回生ブレーキシステムは、乗客の安全を確保しながら、エネルギーを効率的に回収するよう設計されています。

- 高負荷に対応: 大量の乗客や貨物を運ぶ鉄道車両では、強力なブレーキ力が必要となるため、回生ブレーキと摩擦ブレーキの両方を組み合わせて使用する。これにより、安全かつ効率的に停止することができる。

- ブレーキシステムの冗長性: 安全性を確保するため、回生ブレーキに問題が発生した場合でも、摩擦ブレーキが機能するように設計されている。この冗長性は、鉄道システムの信頼性を高める。

自動車では、通常、車両重量が軽く、乗客数も限られているため、ブレーキ力の調整は比較的容易です。回生ブレーキは、通常の運転状況で効果的に機能し、摩擦ブレーキは急ブレーキや完全停止時に補助的に使用されます。電気自動車(EV)やハイブリッド車では、回生ブレーキを主体としてブレーキ操作を行うことが多く、エネルギー効率の向上に寄与しています。

- 軽量な車両への適用: 自動車は重量が軽いため、回生ブレーキ単独でも効果的に減速できる場合が多い。これにより、燃料消費の削減とバッテリーの効率的な利用が可能になる。

- 運転者の調整: 一部の電気自動車(例:テスラ)は、運転者が回生ブレーキの強度を調整できる機能を提供しており、個々の運転スタイルに合わせたブレーキ操作が可能である。

システムの複雑性

鉄道車両は、数百人の乗客や重い貨物を運ぶことが多いため、ブレーキ力の調整が極めて重要です。回生ブレーキだけではなく、摩擦ブレーキも併用することで、緊急時や高負荷時の制動を確実に行う必要があります。鉄道の回生ブレーキシステムは、乗客の安全を確保しながら、エネルギーを効率的に回収するよう設計されています。

- 高負荷に対応: 大量の乗客や貨物を運ぶ鉄道車両では、強力なブレーキ力が必要となるため、回生ブレーキと摩擦ブレーキの両方を組み合わせて使用する。これにより、安全かつ効率的に停止することができる。

- ブレーキシステムの冗長性: 安全性を確保するため、回生ブレーキに問題が発生した場合でも、摩擦ブレーキが機能するように設計されている。この冗長性は、鉄道システムの信頼性を高める。

自動車では、通常、車両重量が軽く、乗客数も限られているため、ブレーキ力の調整は比較的容易です。回生ブレーキは、通常の運転状況で効果的に機能し、摩擦ブレーキは急ブレーキや完全停止時に補助的に使用されます。電気自動車(EV)やハイブリッド車では、回生ブレーキを主体としてブレーキ操作を行うことが多く、エネルギー効率の向上に寄与しています。

軽量な車両への適用: 自動車は重量が軽いため、回生ブレーキ単独でも効果的に減速できる場合が多い。これにより、燃料消費の削減とバッテリーの効率的な利用が可能になる。

運転者の調整: 一部の電気自動車(例:テスラ)は、運転者が回生ブレーキの強度を調整できる機能を提供しており、個々の運転スタイルに合わせたブレーキ操作が可能である。

| 項目 | 鉄道車両の回生ブレーキ | 自動車の回生ブレーキ |

|---|---|---|

| エネルギーの回収方法 | 電力供給網にエネルギーを戻し、他の列車が使用 | 車両内のバッテリーにエネルギーを蓄積し、次回の加速時に使用 |

| ブレーキ力の調整 | 大量の乗客や貨物を運ぶため、摩擦ブレーキと併用して強力なブレーキ力を確保 | 軽量な車両で回生ブレーキのみでも効果的に減速可能 |

| システムの複雑性 | 電力供給網との連携が必要で、高度なエネルギー管理と運行管理システムを使用 | バッテリー管理に集中し、車両内で完結する単純な設計 |

| 電力供給との連携 | 必要、鉄道網全体での効率的なエネルギー利用 | 不要、車両単位でのエネルギー管理 |

| エネルギー管理システム | 運行スケジュールと連携し、列車全体の速度調整と安全性を確保 | BMSと連携してバッテリーの充電状態を管理し、効率を最適化 |

| エネルギー再利用の容易さ | 他の列車がすぐに利用可能 | 自車両内でのみ再利用可能 |

| 設計およびメンテナンス | 複雑な設計と高度なメンテナンスが必要 | 比較的単純でメンテナンスが容易 |

回生ブレーキに関する最新の研究

回生ブレーキに関する研究は進化を続けており、新たな技術開発が進行中です。

高効率バッテリー技術

バッテリーの効率を向上させるための研究が進められており、エネルギー回収率を高めることで回生ブレーキの効果を最大化しようとしています。

スマートエネルギー管理システム

AIを活用したエネルギー管理システムが開発されており、回生ブレーキの効率的な利用とバッテリーの寿命延長が図られています。

軽量素材の使用

車両の軽量化が回生ブレーキの効果を高めるための重要な要素となっています。新しい軽量素材の導入により、エネルギー効率が向上しています。

回生ブレーキの将来の展望

今後、回生ブレーキはさらに進化し、より多くの分野での利用が期待されています。

全自動運転車への応用

全自動運転車の開発が進む中で、回生ブレーキの重要性が増しています。これにより、車両のエネルギー効率がさらに向上し、持続可能な交通が実現します。

公共交通機関での拡大

回生ブレーキは、鉄道やバスなどの公共交通機関でも広く採用される見込みです。これにより、都市交通のエネルギー効率が向上し、環境負荷が軽減されます。

新興市場での普及

開発途上国や新興市場でも、エネルギー効率の高い交通手段として回生ブレーキの導入が進むことが予想されます。これにより、持続可能な交通システムの構築が促進されます。

【まとめ】回生ブレーキとは?仕組みからメリット・デメリットまで解説!

回生ブレーキは、エネルギー効率を向上させ、環境負荷を軽減する重要な技術です。鉄道、自動車、自転車などさまざまな分野での応用が進み、今後さらに多くの利用が見込まれています。技術の進化と共に、回生ブレーキは持続可能な未来を支える重要な要素となるでしょう。

- 回生ブレーキはエネルギーを再利用し、効率を向上させるシステムです。

- トヨタや日産など、多くの自動車メーカーが回生ブレーキを採用しています。

- 回生ブレーキにはバッテリー容量やブレーキフィールに関する課題がありますが、技術の進化で改善が期待されます。

- 鉄道や自動車、自転車など、多様な分野での利用が進んでいます。

- 回生ブレーキは環境負荷の軽減とエネルギー効率の向上に貢献します。

- 今後、全自動運転車や新興市場での普及が期待されています。