公開日:

触媒コンバーターとは|自動車用語を初心者にも分かりやすく解説

- 自動車

- 用語解説

自動車の排気ガスに含まれる有害物質を無害な物質に変える、それが「触媒コンバーター」です。この装置は、現代の自動車に不可欠な環境技術であり、地球環境保護に大きく貢献しています。本記事では、触媒コンバーターの基本的な仕組みから種類、歴史、最新技術、そして未来の展望まで、専門家が詳細かつ分かりやすく解説します。自動車業界に携わる方はもちろん、環境問題や自動車技術に興味のある方にとっても、触媒コンバーターの全体像を深く理解するための一助となるでしょう。

触媒コンバーターとは?

触媒コンバーター(Catalytic Converter)は、自動車の排気ガス中に含まれる有害な物質を、化学反応によって無害な物質に変換する装置です。これは、自動車が排出する汚染物質を削減し、大気汚染を防ぐために極めて重要な役割を担っています。具体的には、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC、未燃焼の燃料)、窒素酸化物(NOx)といった人体や環境に有害な物質を、二酸化炭素(CO2)、水(H2O)、窒素(N2)といった比較的無害な物質に変える働きをします。

排出ガスの有害物質とは?なぜ浄化が必要なのか

自動車のエンジンは、ガソリンやディーゼル燃料を燃焼させることで動力を得ますが、その燃焼過程で様々な物質が排出されます。これらの物質の中には、大気汚染や健康被害を引き起こす有害なものが含まれています。

一酸化炭素(CO)

不完全燃焼によって発生する無色無臭の気体で、非常に毒性が強いです。血液中のヘモグロビンと結合しやすく、酸素の運搬を阻害するため、高濃度で吸い込むと酸欠状態になり、意識障害や最悪の場合は死に至ることもあります。室内でのエンジン停止時の換気不足による事故などが報告されることもあります。

炭化水素(HC)

未燃焼のガソリン成分です。光化学スモッグの原因物質の一つであり、発がん性を持つものもあります。独特の臭気を放ち、大気中に放出されると様々な環境問題を引き起こします。

窒素酸化物(NOx)

高温下での空気中の窒素と酸素の結合によって生成されます。光化学スモッグや酸性雨の原因となり、呼吸器疾患を引き起こす可能性もあります。特に、都市部での大気汚染の主要因の一つとされています。

これらの有害物質が大量に排出され続ければ、地球規模での環境問題が深刻化し、人々の健康にも多大な影響を与えます。そのため、触媒コンバーターによる排出ガス浄化は、現代社会において必要不可欠な技術となっています。

触媒とは何か?その化学的な原理

「触媒」とは、それ自身は反応の前後で変化することなく、化学反応の速度を変化させる物質のことです。触媒コンバーターでは、プラチナ(白金)、ロジウム、パラジウムといった貴金属が触媒として使用されます。これらの貴金属が排気ガス中の有害物質と接触することで、化学反応が促進され、より無害な物質へと変換されるのです。

貴金属の働き

例えば、一酸化炭素(CO)と酸素(O2)がプラチナ触媒の表面に吸着すると、COとO2が活性化され、二酸化炭素(CO2)に変化する反応が促進されます。このように、触媒は反応に必要なエネルギー(活性化エネルギー)を下げることで、効率的に有害物質を浄化します。触媒自体は消耗しないため、長期間にわたって効果を発揮し続けます。

この触媒作用のメカニズムは、自動車の排出ガス浄化技術の根幹をなしており、その開発は地球環境保護に大きく貢献してきました。

触媒コンバーターの構造と種類:排出ガス浄化のメカニズム

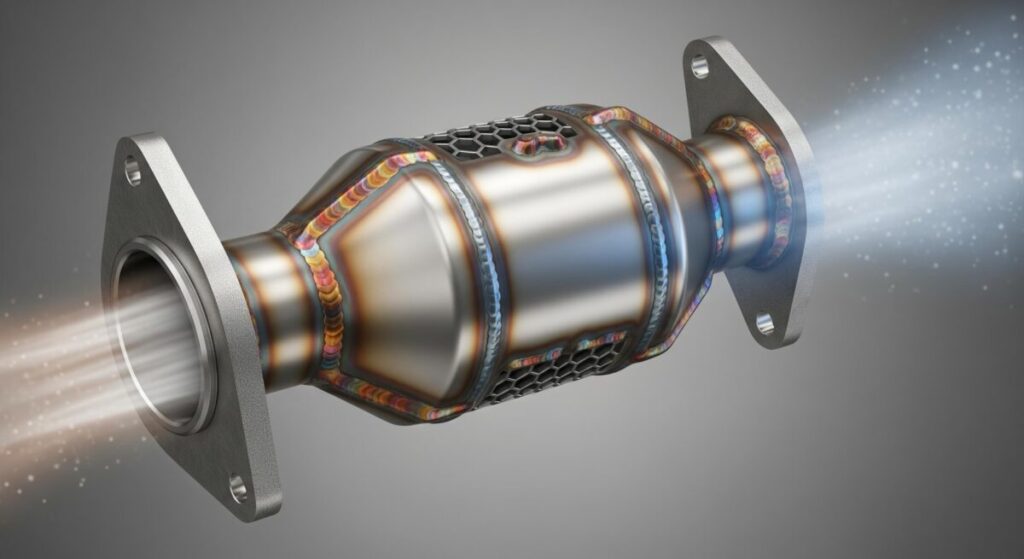

触媒コンバーターは、単なる筒状の部品ではありません。その内部は複雑な構造をしており、効率的に排気ガスを浄化するための工夫が凝らされています。また、浄化対象となる有害物質やエンジンの種類によって、様々なタイプの触媒コンバーターが存在します。

三元触媒(Three-way Catalytic Converter)の仕組み

現在、ガソリン車で最も広く採用されているのが「三元触媒」です。これは、前述の3つの主要な有害物質、すなわち一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)を同時に浄化できることからこの名がつけられました。

セラミックモノリス

触媒コンバーターの内部には、ハニカム(蜂の巣)構造をしたセラミック製の担体(モノリス)が格納されています。このモノリスは、排気ガスが通過する際に触媒活性のある貴金属(プラチナ、ロジウム、パラジウム)が塗布された多数の微細な通路を持っており、これにより排気ガスと触媒の接触面積を最大限に確保しています。排気ガスがこの通路を通過する際に、貴金属の触媒作用によって化学反応が進行します。

触媒反応の同時進行

- 酸化反応:

- 2CO + O2 → 2CO2 (一酸化炭素が二酸化炭素へ)

- HC + O2 → CO2 + H2O (炭化水素が二酸化炭素と水へ)

- 還元反応:

- 2NOx → N2 + O2 (窒素酸化物が窒素と酸素へ)

これらの反応が同時に進行するため、三元触媒は非常に効率的に排気ガスを浄化できます。この同時浄化は、エンジンの空燃比(空気と燃料の比率)が理論空燃比(ストイキオメトリックポイント)に近い状態で最も効果を発揮します。そのため、現代の自動車はO2センサーなどを用いて空燃比を常に最適に制御しています。

ディーゼル車用触媒の種類

ディーゼルエンジンはガソリンエンジンとは排気ガスの組成が異なり、特に窒素酸化物(NOx)と粒子状物質(PM: Particulate Matter)の排出が多いという特徴があります。そのため、ディーゼル車にはガソリン車とは異なる専用の触媒システムが採用されています。

DOC(ディーゼル酸化触媒)

Diesel Oxidation Catalystの略で、主に炭化水素(HC)と一酸化炭素(CO)を酸化し、二酸化炭素と水に変換する触媒です。また、PMの燃焼を促進する効果も期待されます。

DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)

Diesel Particulate Filterの略で、ディーゼルエンジンの排気ガス中に含まれるPMを物理的に捕集するフィルターです。捕集されたPMは、定期的に高温で燃焼除去(再生)されます。フィルターの目詰まりを防ぐための重要なプロセスです。

SCR(選択的触媒還元システム)

Selective Catalytic Reductionの略で、ディーゼル車のNOx排出量を削減するための最も効果的な技術の一つです。尿素水(AdBlue®など)を排気ガス中に噴射し、その尿素水がアンモニアに分解されることで、NOxと反応して無害な窒素(N2)と水(H2O)に還元します。このシステムは、特に大型のディーゼル車や最新のディーゼル乗用車に広く採用されています。

LNT(リーンNOx触媒)

Lean NOx Trapの略で、酸素過剰な状態(リーン燃焼)で発生するNOxを吸着・貯蔵し、一時的に燃料を濃くすることでNOxを還元する触媒です。SCRと比較してシステムが簡素化されるメリットがありますが、NOx還元効率や燃料消費への影響が課題となる場合もあります。

その他の触媒技術

特定の用途や排出ガス特性に対応するため、様々な触媒技術が開発されています。

GPF(ガソリン微粒子フィルター)

Gasoline Particulate Filterの略で、直噴ガソリンエンジンから排出される微粒子(PM)を捕集するためのフィルターです。ディーゼル車のDPFと同様の役割を果たします。近年、直噴ガソリンエンジンの普及に伴い、排出ガス規制の強化から採用が進んでいます。

排熱触媒(近接触媒)

エンジンにより近い位置に配置される触媒で、エンジン始動直後の冷間時に、触媒が活性温度に達するまでの時間を短縮することを目的としています。触媒は活性温度に達しないと十分な浄化性能を発揮できないため、早期の活性化は排出ガス低減に非常に重要です。

触媒コンバーターの歴史と進化

触媒コンバーターの歴史は、自動車の排出ガス規制の強化と密接に結びついています。各国が環境保護のために厳しい規制を導入するたびに、それに合わせて触媒技術も大きく進化してきました。

誕生と初期の発展

触媒コンバーターが実用化されたのは、1970年代のアメリカにおけるマスキー法(大気浄化法)の制定が大きな契機となりました。この法律は、自動車からの排出ガスを大幅に削減することを義務付けた画期的なものでした。

1970年代:酸化触媒の登場

初期の触媒コンバーターは、一酸化炭素(CO)と炭化水素(HC)を酸化除去する「酸化触媒」が主流でした。この段階では、窒素酸化物(NOx)の浄化はできませんでした。鉛含有ガソリンが触媒を劣化させる問題があったため、無鉛ガソリンの普及も同時に進められました。

1980年代:三元触媒の普及

1980年代に入ると、三元触媒が実用化され、CO、HC、NOxの同時浄化が可能になりました。これにより、自動車の排出ガス浄化性能は飛躍的に向上し、現代の自動車における標準的な技術として定着していきました。

排出ガス規制の強化と触媒技術の進化

各国・地域では、より厳しい排出ガス規制(例:ユーロ規制、カリフォルニア州のZEV規制など)が次々と導入され、それに伴い触媒技術も絶えず進化を遂げてきました。

貴金属使用量の削減

触媒に使用されるプラチナ、ロジウム、パラジウムといった貴金属は非常に高価であるため、その使用量を削減しながらも高い浄化性能を維持する技術開発が進められてきました。これにより、触媒のコストダウンと持続可能な生産が可能になりました。

耐久性の向上

触媒は高温の排気ガスに常にさらされるため、その耐久性も重要な課題です。熱劣化や被毒(排気ガス中の不純物による触媒性能の低下)に強い材料の開発や、構造の最適化が進められてきました。

ディーゼル車用触媒の発展

ディーゼルエンジンからのNOxとPM排出に対する規制が強化されたことで、DOC、DPF、SCR、LNTといったディーゼル車専用の触媒システムが大きく発展しました。特にSCRシステムは、大型車だけでなく乗用車への適用も広がり、ディーゼルエンジンのクリーン化に大きく貢献しています。

環境負荷低減への貢献

触媒コンバーターの普及と進化により、自動車からの有害物質排出量は劇的に減少しました。例えば、触媒が搭載されていない自動車と比較して、現代の自動車は95%以上の有害物質を削減していると言われています。これは、都市の大気質改善や酸性雨の抑制など、地球環境保護に計り知れない貢献をしています。

「触媒リサイクル」というキーワードも重要です。使用済みの触媒コンバーターから貴金属を回収・再利用する技術も進んでおり、資源の有効活用と環境負荷低減に寄与しています。

触媒コンバーターのメンテナンスとトラブルシューティング:長持ちさせるために

触媒コンバーターは消耗品ではありませんが、その性能を維持し、長持ちさせるためには適切なメンテナンスと、トラブル発生時の対処が重要です。適切なケアを怠ると、燃費の悪化やエンジンの不調、最悪の場合は故障につながることもあります。

触媒の劣化要因と寿命

触媒コンバーターの性能は、時間の経過や走行距離に応じて徐々に低下する可能性があります。主な劣化要因は以下の通りです。

熱劣化

触媒は通常、数百℃の高温で使用されますが、エンジンの異常燃焼(例:失火)などにより、排気ガス温度が異常に高くなると、触媒内部のセラミックモノリスや貴金属が損傷する可能性があります。これにより、触媒の浄化性能が著しく低下します。

被毒(触媒毒)

排気ガス中に含まれる特定の化学物質が触媒表面に付着し、貴金属の活性点を覆ってしまうことで触媒の働きを阻害します。主な触媒毒としては、燃料やエンジンオイルに含まれる硫黄、リン、亜鉛などがあります。特に、低品質の燃料やエンジンオイルの使用は避けるべきです。

物理的損傷

外部からの衝撃や、エンジンの振動、経年劣化による内部構造の破損なども、触媒の性能低下や異音の原因となります。特に、路面の凹凸などによる衝撃には注意が必要です。

触媒の寿命

一般的な触媒コンバーターの寿命は、適切なメンテナンスが行われていれば10万km以上とされていますが、使用状況や劣化要因によってはそれよりも早く性能が低下することもあります。

触媒コンバーターの異常を示す症状

触媒コンバーターに異常が発生すると、以下のような症状が現れることがあります。

エンジンチェックランプの点灯

最も一般的な症状です。触媒の異常を検知すると、車両のECU(Engine Control Unit)が警告を発します。特に、O2センサーからの情報に基づき、触媒の浄化効率が低下していると判断された場合に点灯します。

出力不足や加速不良

触媒内部が目詰まりを起こすと、排気ガスの流れが阻害され、エンジンの排気効率が低下します。これにより、エンジンの出力が低下し、加速が鈍くなるなどの症状が現れます。

異音

触媒内部のセラミックモノリスが破損すると、ガラガラとした異音が発生することがあります。これは、破損したモノリスが触媒ケース内部で動く音です。

排気ガスの臭いの変化

触媒が正常に機能しなくなると、排気ガスの浄化が不十分になり、刺激臭が強くなることがあります。特に、硫黄臭(ゆで卵のような臭い)がする場合、触媒の機能低下が疑われます。

燃費の悪化

触媒の目詰まりによる排気効率の低下は、燃費の悪化にもつながります。エンジンが排気を効率的に行えないため、より多くの燃料を消費するようになります。

予防と対処法

触媒コンバーターの寿命を延ばし、トラブルを防ぐためには、以下の点に注意しましょう。

適切な燃料とエンジンオイルの使用

車両メーカーが推奨するオクタン価の燃料を使用し、特に硫黄分の少ないエンジンオイルを選ぶことが重要です。これにより、触媒の被毒を防ぐことができます。

定期的な点検と整備

定期的にディーラーや信頼できる整備工場で車両の点検を受け、エンジンの状態や排気ガスの状態を確認してもらいましょう。特に、O2センサーの機能チェックは重要です。

異常時の早期診断と修理

上記のような異常症状が現れた場合は、速やかに専門の業者に診断を依頼し、適切な修理を行うことが大切です。触媒コンバーターの交換は高額になることが多いため、早期発見・早期対処が費用を抑えることにもつながります。

DPFを搭載したディーゼル車の場合、「DPF再生」というプロセスが定期的に必要になります。これは、DPFに堆積したPMを燃焼除去するもので、走行中に自動的に行われることもありますが、短距離走行が多い場合などは手動での再生が必要になることもあります。DPF警告灯が点灯した場合は、取扱説明書に従って適切な対処を行いましょう。

自動車メーカーと触媒技術の最新の研究開発事例

環境規制の強化と消費者の環境意識の高まりを受け、自動車メーカーは触媒技術の研究開発に積極的に取り組んでいます。より高い浄化性能、低コスト化、そして耐久性の向上を目指し、日々進化を続けています。

ホンダ:革新的な触媒技術「低ロード時早期活性化触媒」

ホンダは、特にエンジン始動直後や低負荷時における触媒の浄化性能向上に注力しています。一般的な触媒は、活性温度に達するまでに時間がかかるため、特に冷間始動時の有害物質排出が課題となっていました。

「低ロード時早期活性化触媒」の概要

ホンダが開発した「低ロード時早期活性化触媒」は、触媒の担体構造や貴金属の分散技術を最適化することで、より低い温度から触媒反応を促進させることに成功しました。これにより、エンジン始動後、比較的短時間で触媒が活性化し、排出ガス中の有害物質を効率的に浄化できるようになりました。

技術的特徴

- 高活性担体材料: 熱伝導性に優れ、かつ貴金属を効率的に分散できる新たな担体材料を採用。

- 貴金属の微細分散技術: 貴金属をナノレベルで均一に分散させることで、少ない貴金属量でも高い触媒活性を発揮。

- 多孔質構造の最適化: 排気ガスと触媒表面の接触機会を増やすための最適な多孔質構造を設計。

この技術は、特に市街地走行のようなストップ&ゴーが多い状況でその効果を発揮し、実走行での排出ガス低減に大きく貢献しています。例えば、フィットやヴェゼルなどの量販車種にも順次導入されており、環境性能の高いモデルとして評価されています。

トヨタ:世界初の「アンモニア吸着触媒」開発

トヨタは、ディーゼルエンジンの排出ガス浄化において、特にSCRシステムで使用されるアンモニアの管理に着目し、世界初の「アンモニア吸着触媒」を開発しました。

「アンモニア吸着触媒」の概要

SCRシステムでは、尿素水から生成されたアンモニアがNOxと反応しますが、過剰なアンモニアはそのまま大気中に排出されてしまう可能性があります(アンモニアスリップ)。このアンモニアも、微量ながら環境負荷となるため、その排出を抑制する技術が求められていました。トヨタのアンモニア吸着触媒は、SCR触媒の下流に配置され、余剰なアンモニアを一時的に吸着し、必要に応じて再利用することで、アンモニアスリップをほぼゼロに抑えることを可能にしました。

技術的特徴

- 高効率吸着材: アンモニアを効率的に吸着・保持できる特殊な吸着材を開発。

- 温度管理システム: 吸着したアンモニアを放出するタイミングを精密に制御するシステムと連携。

- 排気ガスシステムの最適化: アンモニア吸着触媒が最大限の効果を発揮するための排気経路と温度分布を最適化。

この技術は、特に厳しいディーゼル車の排出ガス規制に対応するために開発され、商用車を中心に導入が進んでいます。これにより、ディーゼル車のさらなるクリーン化と、より環境に配慮した車両の開発に貢献しています。

その他:研究開発の動向

上記以外にも、各自動車メーカーや部品メーカーは多岐にわたる研究開発を進めています。

- 貴金属代替材料の開発: 高価な貴金属の使用量をさらに削減するため、白金族金属(PGM)以外の代替材料や、より安価な金属を用いた触媒の開発が進められています。

- 低温活性触媒: エンジン始動直後など、より低い温度での活性化を可能にする触媒技術の研究。

- オンボード診断(OBD)システムの精度向上: 触媒の劣化をより正確に検知し、ユーザーに警告するための診断システムの高度化。

- AI・IoTを活用した触媒制御: AIによる排気ガスのリアルタイム分析と、IoT技術を用いた触媒の最適な温度・活性制御。

これらの取り組みは、将来のゼロエミッション社会を見据えながら、既存のガソリン車やディーゼル車の環境性能を最大限に引き出すための重要な要素となっています。

触媒コンバーターの未来:電動化と水素社会における役割

自動車産業は今、電動化という大きな転換期を迎えています。電気自動車(EV)が普及すれば、内燃機関を搭載した自動車が減少し、触媒コンバーターの役割も変化していくように思えます。しかし、ハイブリッド車(HEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の存在、そして水素燃料の動向を考慮すると、触媒コンバーターがすぐに姿を消すわけではありません。むしろ、新たな形での役割が期待されています。

電動化社会における触媒の役割

バッテリーEV(BEV)には触媒コンバーターは不要ですが、HEVやPHEVには内燃機関が搭載されているため、引き続き触媒が不可欠です。

ハイブリッド車・プラグインハイブリッド車への適用

HEVやPHEVは、エンジンとモーターを組み合わせることで燃費効率を高めていますが、エンジンの稼働頻度や稼働状況が従来のガソリン車とは異なります。特に、エンジンが頻繁に停止・再始動を繰り返すため、触媒の冷間時活性化がさらに重要になります。そのため、前述のホンダの事例のように、より低温で早く活性化する触媒や、熱容量の小さい触媒の開発が求められます。

レンジエクステンダーEV

バッテリーEVの航続距離を伸ばすために、小型のエンジンを発電機として搭載するレンジエクステンダーEVも存在します。この場合も、エンジンから排出されるガスを浄化するために触媒コンバーターが必要となります。

水素社会と触媒技術

将来のエネルギーとして期待される水素は、燃料電池車(FCV)だけでなく、水素を直接燃焼させる「水素エンジン車」の研究開発も進められています。水素エンジン車においても、触媒技術は重要な役割を担います。

水素エンジン車における触媒

水素エンジンは、燃焼時に二酸化炭素を排出しないという大きなメリットがありますが、窒素酸化物(NOx)は依然として発生します。これは、燃焼時の高温で空気中の窒素と酸素が結合するためです。そのため、水素エンジン車においても、NOxを効率的に除去するための触媒(例:リーンNOx触媒やSCR触媒)が必要となります。また、微量の未燃水素やその他の排気ガス成分に対応する触媒も考慮されるでしょう。

燃料電池車における触媒

燃料電池車では、水素と酸素の化学反応によって発電し、排気するのは水(H2O)のみであるため、直接的な排気ガス浄化のための触媒コンバーターは不要です。しかし、燃料電池システム内部では、触媒(プラチナなど)が水素と酸素の反応を促進するために使用されており、これらは「内部触媒」として重要な役割を果たします。

新たな排出物への対応とSDGsへの貢献

自動車技術の進化に伴い、新たな排出物質への対応も課題となります。例えば、タイヤやブレーキから発生する微粒子(非排気排出物)の削減も今後の研究対象となる可能性があります。触媒技術は、そうした新たな環境課題に対しても、その原理を応用することで貢献していくことが期待されます。

「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成に向けた企業の取り組みにおいても、触媒コンバーターは重要な要素です。自動車のライフサイクル全体での環境負荷低減、資源の有効活用(触媒リサイクルなど)、そしてクリーンな空気の実現は、SDGsの目標達成に直結します。

このように、触媒コンバーターは、電動化や水素社会といった未来のモビリティにおいても、形を変えながらもその重要性を維持し、地球環境保護に貢献し続けるでしょう。「サステナブルな社会」の実現に向けた技術革新の象徴として、その進化は止まりません。

まとめ

本記事では、「触媒コンバーターとは何か」という問いに対し、その基本的な役割から構造、種類、歴史、メンテナンス、そして最新の研究開発事例と未来の展望まで、幅広く詳細に解説してきました。

触媒コンバーターは、自動車の排出ガス中に含まれる有害物質(一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質など)を、触媒作用によって無害な物質に変換する極めて重要な装置です。1970年代の登場以来、各国・地域の厳しい排出ガス規制に対応するために、その性能は飛躍的に向上してきました。三元触媒に代表されるガソリン車用触媒に加え、ディーゼル車にはDOC、DPF、SCR、LNTといった多様なシステムが開発され、それぞれのエンジンの特性に応じた最適な浄化が行われています。

また、ホンダの「低ロード時早期活性化触媒」やトヨタの「アンモニア吸着触媒」など、各自動車メーカーは常に最先端の技術を追求し、より高い浄化性能、低コスト化、そして耐久性の向上を実現しています。触媒の劣化要因を理解し、適切なメンテナンスを行うことで、その寿命を延ばし、自動車の環境性能を維持することができます。

電気自動車の普及が進む中でも、ハイブリッド車や水素エンジン車など、内燃機関を搭載する車両が存在する限り、触媒コンバーターは依然として不可欠な存在です。将来的には、新たな排出物質への対応や、SDGs達成に向けた資源循環の取り組みにおいても、触媒技術は重要な役割を担うことでしょう。

この地球上で私たちが安心して生活できる環境を次世代に引き継ぐためにも、触媒コンバーターが果たす役割の重要性は計り知れません。本記事が、自動車技術の専門家から一般の方々まで、触媒コンバーターへの理解を深める一助となれば幸いです。