- バス

- 公開日: 最終更新日:

地方公共交通の運休問題をどう解決するか?―人手不足に対する技術的アプローチの可能性

株式会社MR.Nexus(エムアールネクサス)

地方の鉄道・バス事業者では、深刻な人手不足により「運転士がいない」「整備が間に合わない」「ダイヤが維持できない」といった理由から、計画運休・減便を余儀なくされるケースが増加しています。本記事では、この問題を技術の力で解決しようとするアプローチに焦点を当て、実際に導入されている技術や、導入に向けた課題、将来展望について整理します。

目次

背景:なぜ地方で運休が頻発するのか

- 人口減少により、採用活動が困難化

- 給与・待遇の水準が都市部と比較して低く、採用競争に敗れる

- 運転士資格の取得・育成に時間がかかる(鉄道なら国家試験・バスなら二種免)

- 突発的な離職・休職の代替要員が確保できない

- ダイヤや車両繰りの柔軟性がなく、1名欠員で即運休となる体制

人手不足への技術的アプローチの4分類

人手不足に対応するための技術は、以下の4つに大別できます。

- 運転業務の自動化(例:自動運転バス、CBTCによる鉄道自動運転)

- 遠隔操作・統合管制(例:バスのテレオペレーション、クラウド型運行管理)

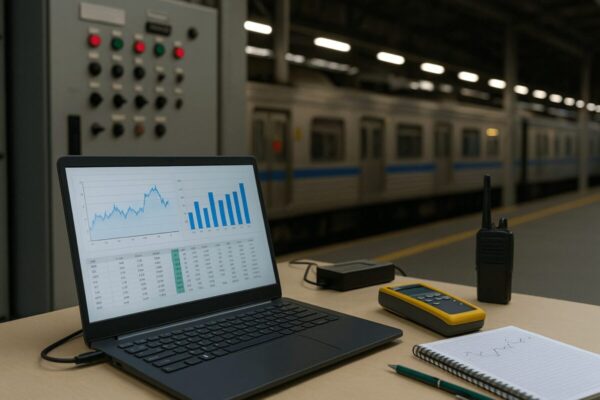

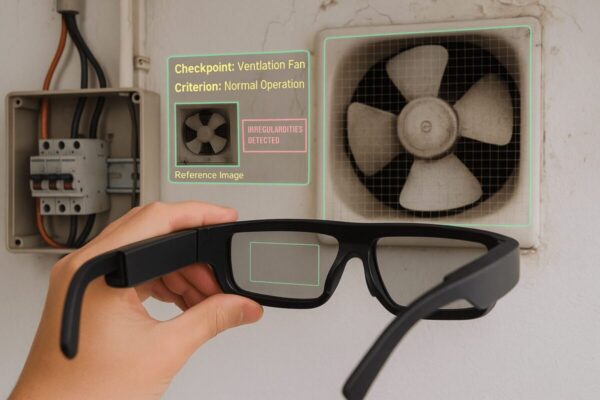

- 保守・点検の自動化(例:巡回ロボット、IoTセンサーによる故障予兆検知)

- 柔軟な人員配置支援(例:AIによるシフト・ダイヤ編成最適化)

会社名株式会社MR.Nexus(エムアールネクサス)

住所〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階

キャッチコピー公共交通に変革を、技術革新で次世代の安全と効率を

事業内容Mobility Nexus は、鉄道・航空をはじめとする公共交通業界における製品・技術・メーカー情報を整理・集約し、事業者とサプライヤをつなぐ情報プラットフォームです。技術の導入事例や製品比較を体系化し、事業者が現場視点で最適な選択を行える環境を構築しています。

本サイトは、公共交通業界での実務経験を持つエンジニアが監修しており、現場感覚と専門性を重視した中立的な構成を心がけています。

現在、製品情報の整理にご協力いただけるサプライヤ様からの情報提供を募集しています。特長や導入実績、保守体制などを詳細に記載します。製品個別単位での掲載、比較記事への参画など、目的に応じて柔軟に対応可能です。公共交通の技術導入を後押しする情報基盤づくりにぜひご協力ください。

関連記事

掲載に関する

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください