- 自動車

- 公開日: 最終更新日:

現場ナレッジを誰でも投稿・検索できる社内版“技術掲示板”のアイデア

株式会社MR.Nexus(エムアールネクサス)

背景と現場課題

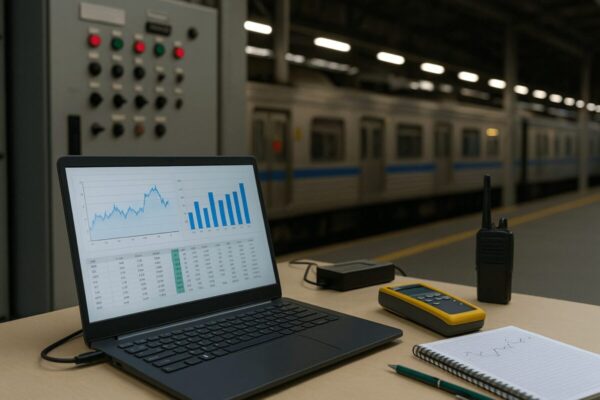

公共交通事業者の現場では、日々の業務の中で多くの「気づき」や「工夫」が自然に生まれています。たとえば、点検作業を効率化するためのちょっとした確認手順の工夫や、トラブルを未然に防ぐための独自対応など、現場経験に基づく知恵が随所に蓄積されています。しかし、こうした情報は、口頭や個人のメモ、非公式なSNSグループなどで共有されるにとどまり、組織全体で活用される仕組みにはなっていないのが現状です。

この背景には、いくつかの構造的な要因があります。第一に、現場業務が定型化されていることにより、そもそも「改善のタネ」を拾い上げる制度や時間的余裕がないという点です。仮に提案制度があっても、「申請手続きが煩雑」「役職者でなければ提案できない」「改善提案は別部署の役割である」といった組織文化が障壁となり、現場の声が埋もれてしまいます。

また、こうしたナレッジは公式な障害記録や設備台帳には含まれず、「非定型」「実績データなし」「形式がバラバラ」といった理由から、情報資産として扱われにくい傾向にあります。その結果、同様のトラブルが何度も繰り返されたり、「以前誰かが対応していた気がする」といった属人的な運用に頼らざるを得なくなる状況が生まれています。

さらに、技術系社員の高齢化や人材の流動化も問題を深刻化させています。退職や異動によってノウハウが失われるケースが多く、若手社員が相談できる相手が不在となる場面も珍しくありません。特に地方の事業者では、「同じ失敗が数年おきに繰り返されているが、共有の仕組みがない」といった現場の声が多く聞かれます。

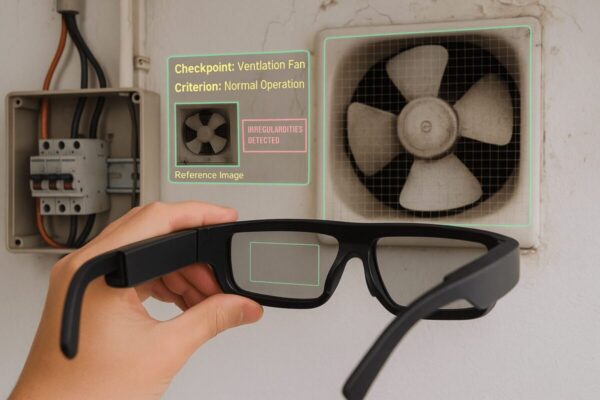

このような課題を踏まえると、現場の知恵や小さな改善提案を、誰でも投稿・共有・検索できるような社内の“技術掲示板”のような仕組みが必要だと考えられます。これは単なる情報の電子化ではなく、「現場で得られた知見をナレッジとして再利用可能にする」という、新たな仕組みの導入を意味します。

会社名株式会社MR.Nexus(エムアールネクサス)

住所〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階

キャッチコピー公共交通に変革を、技術革新で次世代の安全と効率を

事業内容Mobility Nexus は、鉄道・航空をはじめとする公共交通業界における製品・技術・メーカー情報を整理・集約し、事業者とサプライヤをつなぐ情報プラットフォームです。技術の導入事例や製品比較を体系化し、事業者が現場視点で最適な選択を行える環境を構築しています。

本サイトは、公共交通業界での実務経験を持つエンジニアが監修しており、現場感覚と専門性を重視した中立的な構成を心がけています。

現在、製品情報の整理にご協力いただけるサプライヤ様からの情報提供を募集しています。特長や導入実績、保守体制などを詳細に記載します。製品個別単位での掲載、比較記事への参画など、目的に応じて柔軟に対応可能です。公共交通の技術導入を後押しする情報基盤づくりにぜひご協力ください。

関連記事

掲載に関する

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください