公開日: 最終更新日:

ドラムブレーキとは|自動車用語を初心者にも分かりやすく解説

- 自動車

- 用語解説

自動車のブレーキシステムには様々な種類がありますが、その中でも古くから広く利用されているのが「ドラムブレーキ」です。本記事では、このドラムブレーキについて、その基本的な仕組みから種類、メリット・デメリット、さらには最新の採用事例まで、自動車業界に携わる方はもちろん、車に興味のある方にも分かりやすく徹底的に解説します。この記事を読めば、ドラムブレーキの全貌が理解でき、業務や日々の会話に役立つこと間違いありません。

ドラムブレーキとは?

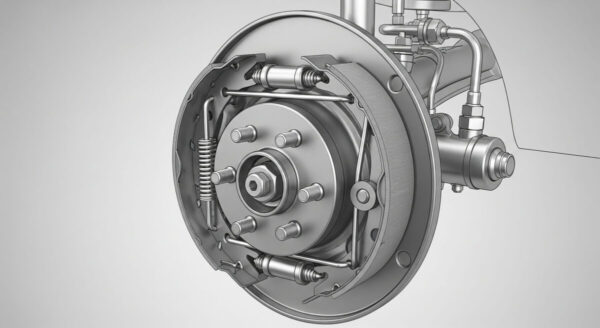

ドラムブレーキとは、その名の通り、ドラム状の部品と内部に配置されたブレーキシューが接触することで制動力を生み出すブレーキシステムです。主に後輪に採用されることが多いですが、一部の小型車や商用車では全輪に採用されることもあります。シンプルながらも確実な制動力を発揮するため、現代の自動車にも欠かせない技術の一つです。

ドラムブレーキの主要構成部品

ドラムブレーキは、主に以下の部品で構成されています。それぞれの部品が連携することで、効果的なブレーキングを実現しています。

ブレーキドラム

ブレーキドラムは、タイヤと一緒に回転するカップ状の部品です。鋳鉄製であることが多く、内部にブレーキシューが押し付けられることで摩擦が発生し、制動力を生み出します。

ブレーキシュー

ブレーキシューは、ブレーキドラムの内側に配置される半月状の部品で、摩擦材(ライニング)が貼られています。ブレーキペダルを踏むと、このブレーキシューがドラムの内壁に押し付けられ、制動力が得られます。ブレーキシューは、摩擦によって徐々に摩耗していくため、定期的な点検と交換が必要です。

ホイールシリンダー

ホイールシリンダーは、ブレーキフルードの油圧を受け、ブレーキシューを押し広げる役割を担う部品です。内部にピストンが内蔵されており、油圧が加わるとピストンが移動し、ブレーキシューをドラムに押し付けます。油圧を利用することで、少ない力で大きな制動力を生み出すことが可能です。

リターンスプリング

リターンスプリングは、ブレーキペダルを離した際に、押し広げられたブレーキシューを元の位置に戻すためのバネです。これにより、ブレーキシューがドラムに接触し続けることを防ぎ、不必要な摩擦や摩耗を防ぎます。

アジャスター

アジャスターは、ブレーキシューの摩耗に合わせて、ブレーキシューとドラムの隙間を自動的に調整する機構です。これにより、常に適切なブレーキング性能を維持し、ブレーキペダルの踏みしろが変化するのを防ぎます。

ドラムブレーキの作動原理

ドラムブレーキの作動原理は比較的シンプルです。ドライバーがブレーキペダルを踏むと、マスターシリンダーからブレーキフルードが加圧され、油圧がホイールシリンダーに伝わります。ホイールシリンダーのピストンが油圧によって押し出され、ブレーキシューが外側に押し広げられます。このブレーキシューが回転しているブレーキドラムの内壁に接触することで摩擦力が発生し、車両の運動エネルギーを熱エネルギーに変換して減速・停止させる仕組みです。ペダルを離すと、リターンスプリングの力でブレーキシューが元の位置に戻り、ブレーキが解除されます。

ドラムブレーキの種類とそれぞれの特徴

ドラムブレーキにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる構造と特性を持っています。自動車の種類や用途に応じて適切なタイプが採用されています。

リーディングトレーリング式(LT式)

リーディングトレーリング式(Leading-Trailing Type)は、最も一般的なドラムブレーキの形式です。2つのブレーキシューが、ホイールシリンダーによって均等に押し広げられます。車両が前進する際に、一方のシューがドラムの回転方向と同じ方向に動く「リーディングシュー」、もう一方のシューが逆方向に動く「トレーリングシュー」として作用します。リーディングシューは、自らドラムに食い込む力が働くため、高い制動力を発生させやすい特徴があります。一方、トレーリングシューは、その力が働かないため、リーディングシューに比べて制動力は劣ります。この特性から、前進時の制動力は高いものの、後退時にはリーディングシューとトレーリングシューの役割が逆転するため、制動力が低下する傾向があります。

リーディングシューとトレーリングシューの作用

リーディングシューは、ドラムの回転方向と同じ向きに動くことで、ドラムとの摩擦によってさらにドラムに食い込もうとする自己増力作用(サーボ効果)が働きます。これにより、比較的少ない力で大きな制動力を得られます。一方、トレーリングシューは、ドラムの回転方向と逆向きに動くため、自己増力作用はほとんど働きません。そのため、主にリーディングシューのサポートとして機能します。

ツーリーディング式

ツーリーディング式(Two Leading Type)は、両方のブレーキシューがリーディングシューとして機能するように設計された形式です。これは、それぞれのシューに独立したホイールシリンダーを設けるか、またはカムなどの特殊な機構を用いることで実現されます。両方のシューに自己増力作用が働くため、リーディングトレーリング式に比べてはるかに高い制動力を得られるのが最大の特徴です。しかし、構造が複雑になりコストが増加すること、そして両方のシューに自己増力作用が働くため、制動力が利きすぎてコントロールが難しい場合があるというデメリットもあります。主に、より高い制動力が求められる大型車や商用車、あるいはレース車両などに採用されることがあります。

デュオサーボ式

デュオサーボ式(Duo-Servo Type)は、リーディングトレーリング式をベースに、さらに制動力を高めるために工夫された形式です。特徴は、2つのブレーキシューがアジャスターを介して連結されており、一方のシューの作用がもう一方のシューにも伝わることで、両方のシューに自己増力作用を発生させる点です。具体的には、リーディングシューがドラムに食い込む力がトレーリングシューにも伝わり、トレーリングシューも自己増力作用を得ます。これにより、ツーリーディング式に近い高い制動力を、比較的シンプルな構造で実現できるのがメリットです。多くの乗用車の後輪ドラムブレーキに採用されています。サーボ効果を最大限に引き出す設計が特徴です。

ドラムブレーキのメリットとデメリット

ドラムブレーキには、ディスクブレーキと比較していくつかのメリットとデメリットが存在します。それぞれの特性を理解することは、適切なブレーキシステムを選ぶ上で重要です。

ドラムブレーキのメリット

ドラムブレーキには、現代においても多くの自動車に採用され続ける理由となる、いくつかの明確なメリットがあります。

高い自己増力作用(サーボ効果)

ドラムブレーキの最大のメリットの一つは、その高い自己増力作用、通称「サーボ効果」です。これは、ブレーキシューがドラムの回転によってさらにドラムに強く押し付けられる現象を指します。これにより、ドライバーがブレーキペダルを踏む力が少なくても、非常に大きな制動力を得ることができます。特に、停車時や低速走行時のブレーキングにおいて、この特性は大きな利点となります。省力性が高いため、運転者の疲労軽減にも繋がります。

外部からの影響を受けにくい密閉構造

ブレーキドラムはカップ状の密閉された構造をしているため、外部からの水、泥、ホコリなどの侵入を防ぎやすいというメリットがあります。これにより、悪路走行時や雨天時でも安定したブレーキング性能を維持しやすく、内部部品の摩耗や腐食を抑制する効果も期待できます。結果として、メンテナンス頻度の低減や部品の長寿命化に貢献します。

低コストで製造可能

ドラムブレーキは、ディスクブレーキと比較して部品点数が少なく、構造も比較的シンプルであるため、製造コストが低いという特徴があります。このため、軽自動車や小型車、商用車など、コストを抑えたい車両の後輪などに広く採用されています。経済性の高さは、自動車メーカーにとって大きな魅力となります。

パーキングブレーキ(サイドブレーキ)との一体化が容易

ドラムブレーキは、パーキングブレーキ機構を内部に組み込みやすい構造をしています。パーキングブレーキは、ケーブルを介してブレーキシューを機械的に押し広げることで車両を固定しますが、ドラムブレーキの構造上、この機構を比較的容易に組み込むことができます。これにより、部品点数を削減し、省スペース化にも貢献します。

ドラムブレーキのデメリット

一方で、ドラムブレーキには無視できないデメリットも存在します。これらのデメリットが、一部の車両でディスクブレーキが採用される理由にもなっています。

放熱性の低さ

ドラムブレーキは密閉された構造のため、ブレーキ時に発生する熱が外部に逃げにくいという大きなデメリットがあります。連続したブレーキングや急な下り坂での使用など、ブレーキに高い負荷がかかる状況では、熱が蓄積されやすく、摩擦材の温度が異常に上昇することがあります。これにより、摩擦係数が低下し、制動力が著しく低下する現象が発生します。これを「フェード現象」と呼びます。フェード現象は、ドライバーの安全に直結する重要な問題です。

水の影響を受けやすい(初期制動力の低下)

密閉構造でありながらも、完全に水が入らないわけではありません。特に、深い水たまりを走行した後など、ブレーキドラム内部に水が侵入すると、ブレーキシューとドラムの間に水の膜ができ、一時的に摩擦係数が低下し、制動力が著しく低下する場合があります。これを「水フェード」と呼びます。一度水が侵入すると、乾燥するまで制動力が回復しにくいという特性があります。ウェット性能の課題は、ドラムブレーキの弱点の一つです。

ブレーキダストの蓄積

ブレーキ使用時に発生する摩擦材の粉塵(ブレーキダスト)が、密閉されたドラム内部に蓄積されやすいのもデメリットです。ダストが溜まりすぎると、制動力の低下や異音の原因となることがあります。定期的な清掃が必要となる場合があります。

重く、バネ下重量の増加

ブレーキドラムは、鋳鉄製で比較的大きな部品であるため、ディスクブレーキのローターと比較して重量があります。これが、タイヤやホイールなど、車両のサスペンションより下にある部品の重量である「バネ下重量」の増加に繋がります。バネ下重量が増加すると、路面追従性が悪化し、乗り心地や操縦安定性に悪影響を与える可能性があります。特にスポーツ走行を重視する車両では、この点がデメリットとなります。

メンテナンス性の悪さ

ドラムブレーキは内部に部品が集中しているため、点検や部品交換の際にドラムを取り外す必要があり、ディスクブレーキと比較して手間がかかる傾向があります。特にブレーキシューの交換は、いくつかの部品を取り外して組み直す必要があるため、専門的な知識と工具が必要となります。

ディスクブレーキとの比較

現代の自動車では、ドラムブレーキとディスクブレーキという2種類のブレーキシステムが併用されています。それぞれの特性を理解することで、なぜ自動車メーカーがこれらのブレーキを使い分けているのかが見えてきます。

ディスクブレーキの基本的な仕組みと特徴

ディスクブレーキは、回転する円盤状の「ブレーキローター」を、「ブレーキキャリパー」に取り付けられた「ブレーキパッド」で両側から挟み込むことで制動力を発生させるブレーキシステムです。多くの乗用車の前輪、高性能車や大型車の全輪に採用されています。

ディスクブレーキのメリット

- 高い放熱性:ローターが常に空気に触れているため、ブレーキ時に発生する熱を効率的に放熱できます。これにより、フェード現象が起こりにくく、連続したブレーキングでも安定した制動力を維持しやすいです。

- 水はけの良さ:ローターの形状とパッドの押し付け方により、水が侵入してもすぐに排出されやすく、水フェードが起こりにくいです。

- リニアな制動力:ブレーキペダルの踏み込み量に比例して制動力が立ち上がるため、コントロール性に優れています。

- 軽量化:ドラムブレーキと比較して軽量化が可能です。

- メンテナンス性:部品が外部に露出しているため、点検やパッド交換が比較的容易です。

ディスクブレーキのデメリット

- 自己増力作用が低い:ドラムブレーキのような強力な自己増力作用がないため、同じ制動力を得るためにはより大きな踏力(または倍力装置の助け)が必要です。

- コストが高い:ドラムブレーキと比較して部品点数が多く、製造コストが高い傾向にあります。

- パーキングブレーキ機構の追加が必要:パーキングブレーキ機能を別途設ける必要があります(専用の小型ドラムブレーキを併設するか、キャリパー内にパーキングブレーキ機構を組み込む)。

なぜドラムブレーキとディスクブレーキは使い分けられるのか?

自動車のブレーキシステムは、その車両の用途、性能、コスト、そして安全性を総合的に考慮して設計されます。ドラムブレーキとディスクブレーキの使い分けには、それぞれのメリット・デメリットが大きく影響しています。

前輪にはディスクブレーキ、後輪にはドラムブレーキが多い理由

多くの乗用車では、前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキが採用されています。これには合理的な理由があります。

車両が減速する際、慣性の法則により車両の重心が前方に移動し、前輪により大きな荷重がかかります。これにより、前輪のタイヤが路面とより強く接地し、前輪のブレーキが制動力の大部分を負担することになります。一般的に、制動力の7割から8割は前輪ブレーキが担うと言われています。そのため、高い制動力と優れた放熱性が求められる前輪には、ディスクブレーキが適しています。

一方、後輪にかかる荷重は減速時に減少するため、前輪ほどの大きな制動力は必要ありません。後輪ブレーキの役割は、車両の姿勢安定性の維持や、前輪ブレーキの補助、そしてパーキングブレーキとしての機能が主となります。ドラムブレーキは、自己増力作用が高く、パーキングブレーキとの一体化が容易であり、さらにコストが低いというメリットがあるため、後輪に採用されることが多いのです。また、後輪は前輪ほど頻繁に強くブレーキがかからないため、ドラムブレーキの放熱性に関するデメリットも比較的小さく済みます。

商用車や一部の小型車で全輪ドラムブレーキの理由

一部の商用車や軽トラック、またはコストを極限まで抑えた小型車では、全輪にドラムブレーキが採用されているケースもあります。これは、車両の積載重量や最高速度が比較的低く、頻繁な急ブレーキを想定しない場合に、コストのメリットが最大限に活かされるためです。耐久性や密閉構造による外部からの影響の受けにくさも、過酷な使用環境の商用車においては有利に働くことがあります。

ドラムブレーキのメンテナンスと点検のポイント

ドラムブレーキは比較的メンテナンスフリーと考えられがちですが、安全な走行のためには定期的な点検と適切なメンテナンスが不可欠です。適切な時期に点検・交換を行うことで、事故を未然に防ぎ、車の寿命を延ばすことができます。

定期点検の重要性

ドラムブレーキは密閉構造のため、外部から内部の状態を確認することが難しいです。そのため、車検時や定期点検時に専門の整備士による内部点検が推奨されます。主な点検項目は以下の通りです。

ブレーキシューの摩耗状態の確認

ブレーキシューの摩擦材(ライニング)は、ブレーキを使用するたびに徐々に摩耗していきます。摩耗が進みすぎると、制動力が低下したり、異音が発生したり、最悪の場合、金属同士が接触してドラムを傷つけてしまう可能性があります。ライニングの残量を目視で確認し、メーカーが定める使用限度を超えていないかをチェックします。一般的に、残量が2mm以下になったら交換が必要です。

ブレーキドラムの内径測定と傷の確認

ブレーキドラムの内壁も、ブレーキシューとの摩擦によって徐々に摩耗します。また、異物の噛み込みなどによって傷が付くこともあります。ドラムの内径が規定値以上に広がっていたり、深い傷があったりすると、適切な制動力が得られなくなったり、異音の原因となったりします。ドラムの内径を測定し、規定値を超えている場合は交換が必要です。摩耗限界を超えたドラムは危険です。

ホイールシリンダーからのフルード漏れの有無

ホイールシリンダー内部のピストンシールが劣化すると、ブレーキフルードが漏れ出すことがあります。フルード漏れは、ブレーキの利きが悪くなるだけでなく、最悪の場合、ブレーキが全く利かなくなる重大な故障につながります。ホイールシリンダー周辺にフルードの滲みがないか、目視で確認します。漏れが確認された場合は、シールの交換またはシリンダー本体の交換が必要です。

リターンスプリングの劣化状態

リターンスプリングは、ブレーキシューを元の位置に戻す重要な役割を担っています。スプリングが錆びていたり、ヘタリによって弾性が失われたりすると、ブレーキシューの戻りが悪くなり、引きずり(ブレーキが完全に解除されない状態)の原因となることがあります。スプリングの状態を確認し、必要に応じて交換します。

アジャスターの作動確認

アジャスターは、ブレーキシューの摩耗に合わせて自動的に隙間を調整する機構です。このアジャスターが固着していると、適切な隙間が保てなくなり、ブレーキの利きが悪くなったり、ペダルの踏みしろが深くなったりする原因となります。アジャスターがスムーズに動くか確認し、必要であれば清掃やグリスアップを行います。

一般的なドラムブレーキの交換時期

ドラムブレーキの交換時期は、走行距離や使用状況によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- ブレーキシュー:4万km~8万kmが目安とされていますが、運転スタイルや車両によって変動します。定期的な点検で残量を確認し、交換時期を判断します。

- ブレーキドラム:ブレーキシューより交換頻度は低いです。10万kmを超える走行や、摩耗限界を超えた場合、または深い傷がある場合に交換が必要です。

- ホイールシリンダー:フルード漏れが発生した場合や、オーバーホールしても改善しない場合に交換します。一般的には、ブレーキシュー交換と同時に点検・清掃・オーバーホールを行うことが多いです。

最新の自動車におけるドラムブレーキの採用事例

ディスクブレーキの普及が進む現代においても、ドラムブレーキは特定の分野や車種でその利点を活かし、依然として重要な役割を担っています。自動車技術の進化に伴い、ドラムブレーキもまた進化を続けています。

電動パーキングブレーキ(EPB)との融合

近年、多くの新型車に採用されているのが電動パーキングブレーキ(EPB)です。従来のレバー式やフットペダル式のパーキングブレーキとは異なり、スイッチ操作一つでパーキングブレーキを作動・解除できるシステムです。この電動パーキングブレーキの多くは、後輪にドラムブレーキが採用されている車両において、そのドラムブレーキの機構を利用してパーキングブレーキ機能を実現しています。

具体的には、電動モーターがケーブルを介してブレーキシューを機械的に押し広げる、または直接ドラム内のブレーキシューを電動で制御する方式が一般的です。ドラムブレーキの密閉構造と、パーキングブレーキ機構を組み込みやすいという特性が、EPBとの相性の良さに繋がっています。これにより、車内のスペースを有効活用できるだけでなく、自動解除機能やヒルホールドアシスト機能など、利便性と安全性が向上したシステムが実現されています。

採用事例:トヨタ・ヤリス、日産・ノートなど

トヨタのコンパクトカーであるヤリスや、日産のコンパクトカーであるノートなど、多くの量販コンパクトカーや軽自動車で、後輪にドラムブレーキが採用されており、電動パーキングブレーキとの組み合わせが多く見られます。これらの車両では、コストとスペース効率を重視しつつ、日常使いで十分な制動性能と利便性を確保するために、この組み合わせが最適解として選ばれています。

ハイブリッド車やEVにおける回生ブレーキとの協調

ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)では、減速時にモーターを発電機として利用し、運動エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに回収する「回生ブレーキ」が重要な役割を担っています。これにより、燃費向上や電費向上に貢献します。

回生ブレーキは主に駆動輪(多くは前輪)のモーターが担当しますが、完全に車両を停止させる際や、強い制動力が必要な際には、油圧ブレーキシステム(摩擦ブレーキ)が協調して作動します。後輪にドラムブレーキを採用しているHVやEVでは、回生ブレーキとドラムブレーキが協調して制動力を発生させます。

ドラムブレーキの自己増力作用は、回生ブレーキの制動力を補完する上で有効に働きます。また、回生ブレーキによって摩擦ブレーキの使用頻度が減るため、ドラムブレーキの熱問題や摩耗の問題が相対的に軽減されるというメリットもあります。この協調制御は、ドライバーが違和感なくスムーズな減速を体感できるよう、高度な電子制御によって行われています。

採用事例:トヨタ・プリウス(一部グレード)、日産・セレナ(e-POWER一部グレード)など

トヨタのプリウスの一部グレードや、日産セレナのe-POWERモデルの一部グレードなどでは、後輪にドラムブレーキが採用されており、回生ブレーキとの協調制御によって高い燃費性能とスムーズなブレーキングを実現しています。これらの車両では、高い燃費性能を実現しつつ、コストバランスを考慮してドラムブレーキが選択されています。環境性能と経済性の両立に貢献しています。

商用車や特殊車両での継続採用

小型トラック、マイクロバス、フォークリフトなどの商用車や特殊車両においては、現在でも全輪、あるいは後輪にドラムブレーキが広く採用されています。これは、これらの車両が主に低速での走行や、積載量の変動が大きい環境で使用されることが多く、ドラムブレーキの以下の特性が有利に働くためです。

- 高い耐久性と信頼性:シンプルな構造ゆえに堅牢で故障しにくく、過酷な使用環境にも耐えられます。

- コストの低さ:車両全体のコストを抑える上で重要な要素となります。

- パーキングブレーキの一体化:頻繁な駐車や停車を伴う商用車にとって、一体型のパーキングブレーキは利便性が高いです。

- 自己増力作用:重い荷物を積載した状態でのブレーキングにおいて、少ない力で大きな制動力を得られるのは大きなメリットです。

これらの車両では、最高速度が乗用車ほどではないため、ドラムブレーキの放熱性に関するデメリットも許容範囲内であることが多いです。

まとめ

本記事では、「ドラムブレーキとは?」という疑問にお答えするため、その基本的な仕組みから種類、メリット・デメリット、ディスクブレーキとの比較、メンテナンス、そして最新の採用事例まで、多角的に解説しました。

ドラムブレーキは、ディスクブレーキの高性能化に伴い「時代遅れ」と見なされることもありますが、決してそのようなことはありません。高い自己増力作用による省力性、密閉構造による外部からの影響の受けにくさ、そして何よりも低コストであるという明確なメリットを持っています。これらの利点は、特にコスト重視の車両、後輪ブレーキ、そしてパーキングブレーキとの一体化が必要な場面において、現代の自動車開発においても依然として非常に有効な選択肢であり続けています。

自動車メーカーは、車両の用途、性能目標、安全性、そしてコストという様々な要素を総合的に考慮し、最もバランスの取れたブレーキシステムを設計しています。その中で、ドラムブレーキは、軽自動車、コンパクトカー、ハイブリッド車、EV、そして商用車など、幅広い車種において「適材適所」の重要な技術として活用され、私たちの安全な移動を支えているのです。

この記事を通じて、ドラムブレーキに対する理解が深まり、皆様の自動車に関する知識の一助となれば幸いです。