公開日:

パーキングアシストとは|自動車用語を初心者にも分かりやすく解説

- 自動車

- 用語解説

自動車の運転において、特に苦手意識を持つ方が多い操作の一つに「駐車」があります。狭いスペースへの縦列駐車や、隣の車との距離感が掴みにくい車庫入れなど、誰もが一度はヒヤリとした経験があるのではないでしょうか。そんな駐車のストレスを軽減し、より安全かつスムーズに行うための技術が、近年急速に進化しているパーキングアシストです。

本記事では、「パーキングアシストとは何か?」という基本的な疑問から、その種類、仕組み、メリット・デメリット、さらには主要自動車メーカーが提供する具体的なシステムまで、専門家の方から自動車に興味を持つ初心者の方まで、幅広くご理解いただけるよう徹底的に解説いたします。この記事を読めば、パーキングアシストの全貌を深く理解し、今後の自動車選びや運転に役立てていただけるでしょう。

パーキングアシストとは?

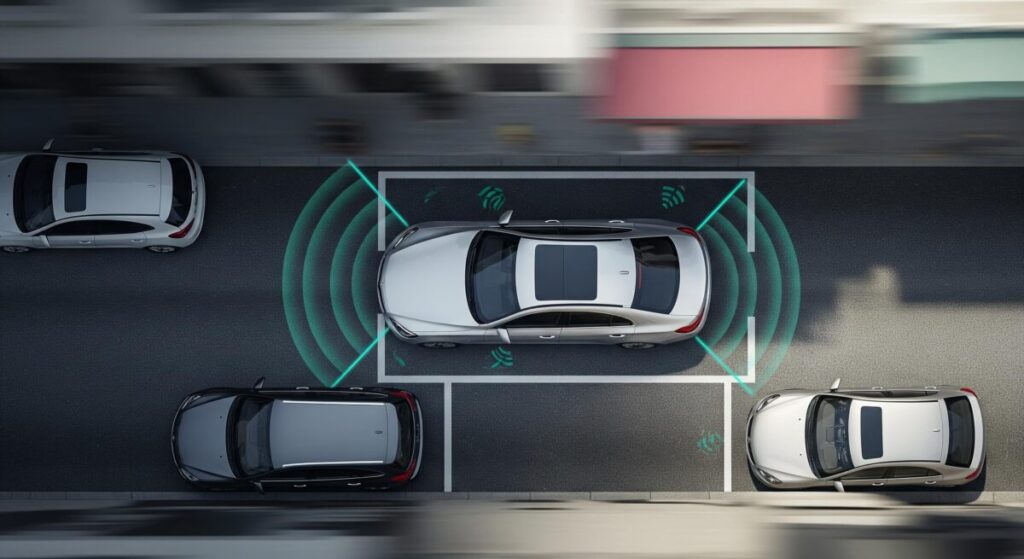

パーキングアシストとは、自動車の駐車操作を支援するシステムの総称です。ドライバーの操作を補助したり、あるいはシステムが自律的に駐車を完了させたりすることで、駐車時の安全性向上とドライバーの負担軽減を図ります。単なる駐車支援機能にとどまらず、近年では周辺状況認識技術の進化により、より高度なサポートが可能になっています。

パーキングアシストの定義と目的

パーキングアシストは、車両が駐車スペースに正確かつ安全に進入できるよう、ドライバーに情報を提供したり、ステアリング操作やアクセル・ブレーキ操作を自動で行ったりするシステムです。その最大の目的は、駐車時の衝突事故防止とドライバーのストレス軽減にあります。特に、交通量の多い都市部や狭い駐車場での利用において、その効果は絶大です。

なぜパーキングアシストが必要なのか?駐車の課題

多くのドライバーにとって、駐車は「難しい」「怖い」「面倒」というイメージがつきまといます。特に以下のような課題があります。

- 死角による危険: 後方や側方の死角により、障害物や歩行者を見落とすリスクがあります。

- 距離感の掴みにくさ: 車両の長さや幅、隣の車両との距離感を正確に把握するのが難しいです。

- 操作の複雑さ: ステアリング、アクセル、ブレーキの同時操作や切り返しが求められ、初心者には特に高い技術が必要です。

- 時間と労力: 駐車に時間がかかり、精神的な疲労も蓄積します。

パーキングアシストは、これらの課題を技術で解決し、誰でも安心して駐車できる環境を提供します。

パーキングアシストの種類

パーキングアシストシステムは、その機能の自動化レベルによっていくつかの種類に分類されます。大きく分けて、ドライバーの操作を補助するタイプと、システムが駐車操作の大部分または全てを自動で行うタイプがあります。

ガイドライン表示機能付きバックモニター/サラウンドビューモニター

最も普及しているパーキングアシスト機能の一つです。車両後方のカメラ映像をディスプレイに表示し、ステアリングの動きに合わせて予想進路を示すガイドラインが表示されます。これにより、後方の障害物との距離感や車両の向きを視覚的に把握しやすくなります。さらに、車両の周囲360度を俯瞰的に表示するサラウンドビューモニター(アラウンドビューモニター)は、車両と周囲の障害物との位置関係をより正確に把握するのに役立ちます。狭い場所での取り回しや、死角の確認に非常に有効です。

ソナー・センサーによる障害物検知システム

車両の前後や側面に設置された超音波センサー(ソナー)やミリ波レーダー、カメラなどが、周囲の障害物を検知し、ドライバーに警告を発するシステムです。障害物に接近すると、アラーム音やディスプレイ表示で危険を知らせます。このシステムは、駐車時に見落としがちな低いポールや壁、他の車両との接触を未然に防ぐのに役立ちます。特に、パーキングセンサーやクリアランスソナーといった名称で広く知られています。

半自動パーキングアシスト(ステアリングアシスト機能)

このタイプのシステムは、ドライバーが適切な駐車スペースを見つけた後、システムがステアリング操作を自動で制御します。ドライバーは、指示に従ってシフト操作(ドライブ、リバース)とアクセル・ブレーキ操作を行うだけで駐車が完了します。縦列駐車や並列駐車など、特定の駐車パターンに対応しています。システムは駐車スペースのサイズを測定し、最適な経路を計算してくれます。例えば、トヨタの「インテリジェントパーキングアシスト」や日産の「インテリジェントパーキングアシスト」などがこれに該当します。

全自動パーキングアシスト(完全自動駐車システム)

最も先進的なパーキングアシストであり、ドライバーは車両の周囲にいるだけで、システムが全ての駐車操作(ステアリング、アクセル、ブレーキ、シフト操作)を自動で行います。車内からだけでなく、スマートフォンアプリなどを用いて車外から遠隔操作で駐車を完了させることも可能です。システムが車両周囲の状況を常に監視し、障害物を回避しながら正確に駐車します。このレベルのシステムは、まだ一部の高級車や最新モデルに限られていますが、将来的にはより広く普及すると考えられています。リモートパーキングアシストや自動バレーパーキングといった機能がこれに含まれます。

パーキングアシストの仕組み:センサーとAIの融合

パーキングアシストがどのようにして駐車をサポートするのか、その技術的な仕組みは多岐にわたります。様々なセンサーと高度な制御技術、そして人工知能(AI)が融合することで、複雑な駐車操作を可能にしています。

超音波センサー(ソナー)による距離測定

超音波センサーは、車両のバンパーなどに内蔵されており、超音波を発信してそれが物体に反射して戻ってくるまでの時間から、物体までの距離を測定します。この距離情報に基づいて、障害物との接近をドライバーに知らせるのが主な役割です。精度が高く、近距離の障害物検知に優れています。駐車スペースのサイズ測定や、壁、他の車両、歩行者などの接近警告に広く利用されています。

カメラによる画像認識とライン検出

車両の前後左右に搭載されたカメラは、広範囲の視覚情報を取り込みます。この画像情報を解析することで、駐車スペースの白線(区画線)や周囲の車両、歩行者、障害物などを認識します。特に、駐車スペースの白線を正確に検出する能力は、システムが車両の正しい位置と向きを特定し、最適な駐車経路を計算するために不可欠です。また、サラウンドビューモニターのように、複数のカメラ映像を合成して上空からの俯瞰映像を生成する技術も、ドライバーの死角を補い、状況認識を向上させます。

ミリ波レーダーによる高精度な物体検知

ミリ波レーダーは、電波を発信してその反射波を捉えることで、物体までの距離、速度、方向を高精度に測定できます。超音波センサーに比べて検知距離が長く、天候の影響を受けにくいという特徴があります。これにより、より広い範囲の物体を検知し、例えば隣接する車両の動きや、予期せぬ歩行者の飛び出しなど、より複雑な状況に対応することが可能になります。パーキングアシストにおいては、特に遠距離からの駐車スペース認識や、後方から接近する車両の検知などに活用されます。

制御ユニットとAIによる経路計算・操作制御

各センサーから得られた膨大なデータは、車両に搭載されたECU(Electronic Control Unit:電子制御ユニット)に集約されます。ECU内の専用プログラムや、高度なAI(人工知能)がこれらのデータを解析し、現在の車両位置、周囲の状況、目標とする駐車スペースの位置などを総合的に判断します。そして、最も安全かつ効率的な駐車経路をリアルタイムで計算し、その経路に沿ってステアリング、アクセル、ブレーキ、シフトといった車両の各操作を制御します。AIは、過去の駐車パターンを学習したり、未知の状況でも柔軟に対応する能力を持つことで、より自然でスムーズな駐車動作を実現します。

SLAM技術の応用

近年、パーキングアシストの分野で注目されているのが、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping:自己位置推定と環境地図作成の同時実行)技術です。これは、センサーからの情報(カメラ画像、LiDAR、超音波など)を用いて、車両が現在どこにいるのか(自己位置推定)を正確に把握しながら、同時に周囲の環境マップを作成していく技術です。これにより、GPSが届かない屋内駐車場や、複雑な形状の駐車場でも、車両が自身の位置を正確に認識し、精密な駐車操作を行うことが可能になります。特に、全自動駐車システムにおいて、このSLAM技術は不可欠な要素となっています。

パーキングアシストのメリットとデメリット

パーキングアシストは非常に便利なシステムですが、その導入にはメリットとデメリットの両面が存在します。導入を検討する際には、これらを理解しておくことが重要です。

パーキングアシストのメリット

- 駐車時のストレス軽減: 苦手意識のある駐車操作をシステムがサポートしてくれるため、ドライバーの精神的負担が大幅に軽減されます。特に、縦列駐車や狭い場所での車庫入れの苦手意識を克服できます。

- 衝突事故のリスク低減: センサーやカメラが死角の障害物を検知し、警告したり自動でブレーキをかけたりすることで、不注意による接触事故や衝突事故のリスクを低減します。

- 駐車時間の短縮: 特に高度なシステムでは、最適な経路を自動で計算し、素早く駐車を完了させるため、駐車にかかる時間を短縮できます。

- 車両への損傷防止: 駐車時の小さな接触によるバンパーのこすり傷などを防ぎ、車両を美しく保つことができます。

- 運転技術向上への間接的な寄与: システムの動きを見ることで、理想的な駐車経路やステアリング操作のタイミングを間接的に学ぶことができます。

パーキングアシストのデメリット

- システムへの過度な依存: システムに頼りすぎると、ドライバー自身の駐車技術が向上しない、あるいは衰える可能性があります。緊急時やシステムが作動しない状況で困ることがあります。

- システムの限界と誤作動の可能性: 豪雨、濃霧、積雪などの悪天候時や、センサーが汚れている場合、また、認識しにくい特殊な形状の障害物など、システムの認識能力には限界があります。稀に誤作動を起こす可能性もゼロではありません。

- 作動条件と環境による制約: システムが作動するためには、十分なスペースや明確な区画線が必要となる場合があります。不規則な駐車スペースや、周囲に目印が少ない場所では、システムがうまく機能しないことがあります。

- コストの増加: パーキングアシスト機能は、一般的に車両の価格を上昇させる要因となります。特に高度なシステムほど、追加費用が高くなる傾向にあります。

- 操作の煩雑さ(一部システム): 初期設定や駐車スペースの選択など、システムによっては起動から駐車完了までに複数の手順を踏む必要がある場合があり、かえって煩雑に感じることもあります。

パーキングアシストの利用方法と注意点

パーキングアシストを安全かつ効果的に利用するためには、正しい利用方法を理解し、いくつかの注意点を守ることが重要です。

パーキングアシストの基本的な使い方

システムの種類によって操作は異なりますが、一般的な半自動パーキングアシストの使い方は以下の通りです。

- 駐車スペースの選択: 駐車したいスペースの横を、適切な速度で通過します。システムがセンサーやカメラで駐車スペースを認識し、ディスプレイに駐車可能な場所が表示されます。

- システム起動: 駐車スペースが認識されたら、車両のパーキングアシストボタンを押すなどしてシステムを起動します。

- 駐車モードの選択: ディスプレイに表示される指示に従い、縦列駐車、並列駐車などの駐車モードを選択します。

- 指示に従って操作: システムがステアリングを自動で操作し始めるので、ドライバーはディスプレイの指示(「前進」「後退」「ブレーキ」など)に従って、シフトレバーの操作とアクセル・ブレーキ操作を行います。

- 監視と介入: 駐車中は常に周囲の安全を確認し、危険を感じたらすぐにブレーキを踏むなどして介入できる準備をしておきます。

- 駐車完了: システムが駐車完了を知らせたら、Pレンジに入れ、パーキングブレーキをかけます。

注意点

システムが正常に作動するためには、駐車スペースの大きさや形状、周囲の状況がシステムが設定する条件を満たしている必要があります。不明な点があれば、必ず取扱説明書をご確認ください。

システム利用時の注意点と安全確保

パーキングアシストはあくまで「支援システム」であり、完全な自動運転ではありません。常にドライバーが責任を持つことを忘れないでください。

- 周囲の安全確認を怠らない: システムが作動中でも、常に目視で周囲の状況(人、他の車両、自転車、障害物など)を確認し、危険がないか注意を払ってください。特に、子供やペットなど、センサーが検知しにくいものには細心の注意が必要です。

- いつでも介入できる準備: 異常を感じたり、システムが予期せぬ動きをしたりした場合は、すぐにブレーキを踏むか、ステアリングを操作してシステムを解除できるよう、いつでも準備しておいてください。

- 悪天候時やセンサー汚染時の注意: 大雨、雪、霧などの悪天候時や、センサーが泥や雪で覆われている場合は、システムの認識能力が低下し、誤作動や作動しない可能性があります。その際は無理にシステムに頼らず、ドライバー自身が慎重に駐車操作を行ってください。

- システムの限界を理解する: 駐車スペースが狭すぎる、線が薄れて見えにくい、あるいは周囲に目印となる車両がないなど、システムの作動条件を満たさない場所では、機能が制限されたり、作動しなかったりすることがあります。

- 取扱説明書の確認: 各車両のパーキングアシストシステムの詳細な操作方法や注意事項は、必ず車両の取扱説明書で確認してください。メーカーや車種によって機能や操作が異なります。

主要自動車メーカーのパーキングアシスト事例

現在、多くの自動車メーカーが独自のパーキングアシストシステムを開発し、多様な車種に導入しています。それぞれのメーカーがどのようなアプローチで駐車支援を実現しているのか、具体的な事例をご紹介します。

トヨタの「Advanced Park」

トヨタの「Advanced Park(アドバンスト パーク)」は、全自動駐車システムに位置づけられます。駐車スペースを検知すると、ステアリング、アクセル、ブレーキ、シフトチェンジの全操作をシステムが自動で行い、駐車を完了させます。特に、スマートフォンアプリを介して車外からの遠隔操作で駐車・出庫ができる「リモート機能」は、狭い場所での乗り降りや、ショッピングモールなどでの駐車に非常に便利です。カメラとソナー、ミリ波レーダーを組み合わせた高度な認識技術と、トヨタ独自のAI制御により、高精度でスムーズな駐車を実現しています。アルファード、ハリアー、クラウンなどの主要モデルに導入が進んでいます。

日産の「プロパイロットパーキング」

日産の「プロパイロットパーキング」は、自動運転技術「プロパイロット」の知見を活かした駐車支援システムです。縦列駐車や並列駐車において、ステアリング、アクセル、ブレーキ、シフトチェンジ、パーキングブレーキの操作をすべて自動で制御します。特に、車両周囲の360度を映し出すインテリジェント アラウンドビューモニターと、ソナーによる検知能力を組み合わせることで、精度の高い駐車が可能です。ドライバーはボタンを押すだけで駐車が開始され、駐車中は画面で状況を確認するだけで済みます。セレナ、リーフ、エクストレイルといった人気車種に搭載されています。

ホンダの「Honda SENSING Elite(パーキングパイロット)」

ホンダの先進安全運転支援システム「Honda SENSING Elite」の一部として、「パーキングパイロット」が提供されています。これは、駐車操作の全てを自動で実行するシステムであり、特にレジェンドの最新モデルで導入されました。高精度マップデータとGPS情報に加え、多数のセンサーとカメラを組み合わせることで、複雑な駐車状況にも対応します。また、ホンダは独自のAI技術を活用し、より人間らしいスムーズな駐車動作を追求しています。駐車中も周囲の車両や歩行者を検知し、危険があれば自動で停止するなど、安全性にも配慮されています。

スバルの「アイサイト・アシスト(パーキングアシスト)」

スバルは、独自の運転支援システム「アイサイト」の進化形として、駐車支援機能も強化しています。主に「アイサイト・アシスト」として、バックソナーやリアビューカメラ、そして360度カメラ(マルチビューモニター)などの機能を提供し、駐車時の死角を減らし、安全性を高めています。完全自動駐車システムというよりは、ドライバーの目視と判断を補完する形で、注意喚起や障害物検知、駐車枠表示などを行う半自動的なアシストが中心です。レヴォーグ、フォレスター、アウトバックなど、アイサイト搭載車の多くでこれらの機能が利用可能です。

メルセデス・ベンツの「アクティブパーキングアシスト」

メルセデス・ベンツの「アクティブパーキングアシスト」は、早くから高級車に導入されてきた先進的な駐車支援システムです。縦列駐車や並列駐車において、最適な駐車スペースを自動で探し出し、ステアリング操作をシステムが自動で行います。ドライバーは指示に従ってアクセルとブレーキを操作します。さらに、最新のシステムでは、車外からスマートフォンアプリで駐車・出庫を遠隔操作できる「リモートパーキングアシスト」も提供されており、利便性が大幅に向上しています。センサーとカメラによる緻密な車両周囲の認識と、メルセデス・ベンツらしい洗練された制御が特徴です。多くのCクラス、Eクラス、Sクラスなどに搭載されています。

パーキングアシストの未来:さらなる進化へ

パーキングアシスト技術は、自動運転技術の進化と密接に関連しており、今後も目覚ましい発展が期待されています。私たちの駐車体験は、より安全で快適なものへと変化していくでしょう。

自動運転技術との融合

パーキングアシストは、将来の完全自動運転(レベル5)への重要なステップと考えられています。車両が自ら周囲の状況を認識し、判断を下して操作を行うという点で、自動運転の基礎技術と共通しています。将来的には、駐車場に到着後、ドライバーが車を降りると、車両が自律的に空いている駐車スペースを探して駐車し、必要な時に呼び出せば自動で迎えに来るような「自動バレーパーキング(AVP: Automated Valet Parking)」が普及すると予測されています。これにより、ドライバーは駐車場所を探す手間や駐車操作のストレスから完全に解放されます。

LiDARなどの新センサー技術の導入

現在のパーキングアシストは主にカメラや超音波センサー、ミリ波レーダーを使用していますが、将来的にはLiDAR(Light Detection and Ranging)センサーの導入が進むと考えられています。LiDARはレーザー光を用いて周囲の物体までの距離を非常に高精度に測定できるため、夜間や悪天候時でも安定した物体認識が可能です。これにより、駐車時の安全性や精度がさらに向上し、より複雑な環境下での自動駐車が可能になります。また、V2X(Vehicle-to-Everything)通信技術との連携により、駐車場設備からの情報や他の車両からの情報を取得することで、駐車場の混雑状況を把握し、最適な駐車スペースへ誘導するといったサービスも考えられます。

ユーザー体験の向上とサービス連携

単なる駐車支援に留まらず、パーキングアシストはユーザーの利便性を高める様々なサービスと連携していくでしょう。例えば、駐車場予約システムとの連携により、車両が自動的に予約したスペースに誘導される機能や、駐車料金の自動決済、駐車中の監視カメラ映像のスマートフォンへの送信などが考えられます。また、EV(電気自動車)においては、自動で充電ステーションに駐車し、充電を開始する「自動充電パーキング」も実用化が期待されています。ユーザーはもはや駐車操作を意識することなく、目的地への移動から駐車、そして次の移動までをシームレスに行えるようになるでしょう。