公開日:

サスペンションアームとは|自動車用語を初心者にも分かりやすく解説

- 自動車

- 用語解説

自動車の乗り心地と走行安定性を決定づける重要な部品、それが「サスペンションアーム」です。業界関係者の方で、いま一度基礎を固めたい方や、自動車に興味を持つすべての方に向けて、サスペンションアームの役割、種類、構造、最新技術までを網羅的に解説します。この記事を読めば、サスペンションアームの全体像を深く理解できるようになります。

サスペンションアームとは?

自動車の走行性能を語る上で欠かせないのが、足回り、特にサスペンションシステムです。その中核をなす部品が「サスペンションアーム」です。サスペンションアームは、車輪と車体を繋ぎ、路面からの衝撃を吸収するだけでなく、走行中に車輪が最適な位置を保てるように制御する、非常に重要な役割を担っています。これにより、自動車は安定した走行と快適な乗り心地を両立させているのです。一見するとシンプルな金属部品に見えますが、その形状や取り付け方法には、自動車メーカーの高度な技術と設計思想が凝縮されています。

サスペンションシステムの全体像とサスペンションアームの役割

自動車のサスペンションシステムは、主に以下の3つの要素で構成されています。

- スプリング(ばね): 路面からの衝撃を受け止め、車体を支える役割をします。

- ショックアブソーバー(ダンパー): スプリングの伸縮による振動を減衰させ、車体の揺れを収束させる役割をします。

- サスペンションアーム: 車輪が上下に動く際の軌跡(ジオメトリー)を決定し、車輪の位置を正確に保つ役割をします。

サスペンションアームは、これら3つの要素の中で、特に車輪の位置決めという重要なタスクを担っています。例えば、急ブレーキをかけた際、車体は前方に沈み込もうとしますが、この時サスペンションアームが適切に動くことで、タイヤが路面をしっかりとグリップできるように、車輪の角度を調整します。このように、サスペンションアームは、自動車の安全性と操縦安定性に直接影響を与える、まさに「縁の下の力持ち」なのです。

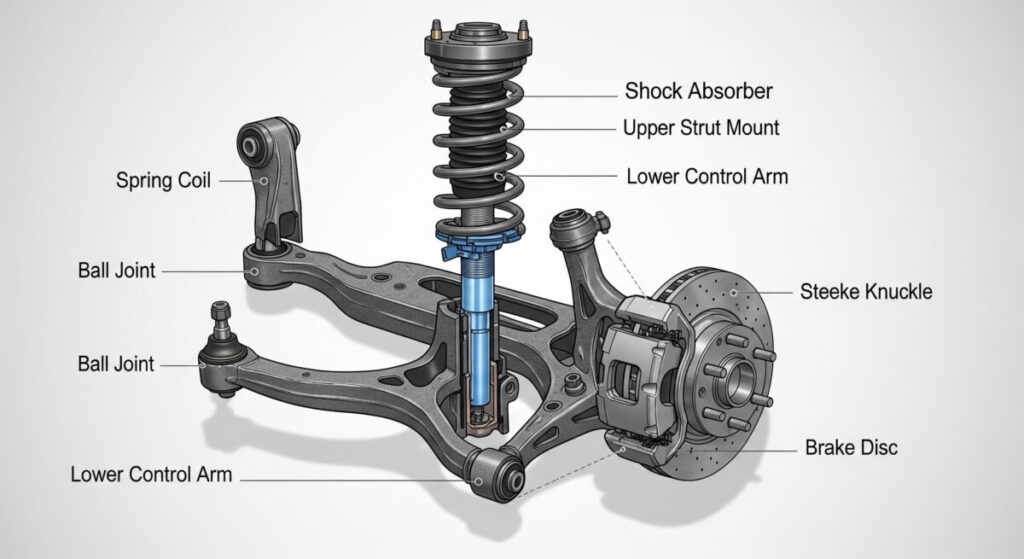

サスペンションアームの基本構造:ブッシュとボールジョイント

サスペンションアームは、単純な棒状の部品ではなく、いくつかの重要な構成部品から成り立っています。

- アーム本体: 高強度なスチールや軽量なアルミニウムなどで作られる本体部分です。車種や用途によって、プレス成形、鋳造、鍛造といった様々な製造方法で作られます。

- ブッシュ(ゴムブッシュ): アーム本体が車体に取り付けられる部分に設けられる、ゴムやウレタン製の部品です。路面からの微細な振動や騒音を吸収し、乗り心地を向上させる役割があります。また、アームの動きをスムーズにする働きも担います。

- ボールジョイント: アーム本体がハブキャリア(車輪を保持する部品)に取り付けられる部分に使用される、球状の継手です。これにより、アーム本体は上下左右に自由に動くことができ、車輪の動きに合わせて柔軟に対応できます。

これらの部品が組み合わされることで、サスペンションアームは複雑な車輪の動きを制御し、安定した走行を実現しています。特に、ブッシュやボールジョイントは、経年劣化する消耗品であり、定期的な点検と交換が重要になります。

サスペンション形式から見るサスペンションアームの種類と特徴

自動車のサスペンション形式は多岐にわたりますが、ここでは代表的な形式とその中でサスペンションアームがどのように機能しているかを詳細に見ていきましょう。これらの形式は、それぞれ異なるサスペンションアームの組み合わせによって、独自の走行特性を生み出しています。

ダブルウィッシュボーン式サスペンション

ダブルウィッシュボーン式サスペンションは、鳥の鎖骨(ウィッシュボーン)のようなV字型のアームを上下2本使用する形式です。上側を「アッパーアーム」、下側を「ロアアーム」と呼び、この2本のアームが車輪の上下動を正確に制御します。この形式の最大の特徴は、ジオメトリー変化を自由に設定できることです。

- ジオメトリーとは?:サスペンションの動きに伴う、タイヤの向きや角度(キャンバー角、トー角など)の変化を指します。

例えば、コーナリング時に車体が傾いても、サスペンションアームの長さを変えたり、取り付け位置を工夫したりすることで、タイヤの接地角度を常に最適に保つことが可能です。これにより、タイヤのグリップ力を最大限に引き出し、高い操縦安定性を実現します。そのため、スポーツカーや高級車、レーシングカーなどに広く採用されています。

アッパーアームとロアアームの協調動作

アッパーアームとロアアームは、それぞれ異なる役割を担っています。一般的に、アッパーアームはロアアームよりも短く設計されることが多いです。この設計により、サスペンションが縮む(車体が沈み込む)と、タイヤの上部が車体側に引き込まれるような動きが発生します。これを「ネガティブキャンバー」と呼び、コーナリング中に車体が外側に傾いても、タイヤ全体が路面に均等に接地しやすくなり、コーナリング性能を向上させる効果があります。このように、ダブルウィッシュボーン式は、アームの長さや取り付け位置を細かく調整することで、理想的なジオメトリー変化を実現できる、非常に高性能なサスペンション形式と言えます。

マルチリンク式サスペンション

マルチリンク式サスペンションは、ダブルウィッシュボーン式をさらに発展させた形式で、3本以上の複数のアーム(リンク)を組み合わせて車輪を支持します。これにより、車輪の動きをより緻密に、かつ独立して制御することが可能になります。特に、リヤサスペンションに採用されることが多く、乗り心地と操縦安定性の両立に大きく貢献します。

マルチリンク式サスペンションの主なメリットは以下の通りです。

- 高い設計自由度: 複数のアームを組み合わせることで、メーカーが求める理想のジオメトリーを追求できます。

- 優れた乗り心地: 路面からの衝撃を複数のアームで分散して受け止め、車体への振動を効果的に低減します。

- 高い操縦安定性: 走行状況に応じてトー角やキャンバー角を最適に変化させ、タイヤの接地性を向上させます。

その複雑な構造ゆえに、部品点数が多く、コストが高くなる傾向がありますが、その性能の高さから、多くの高級車や高性能セダンに採用されています。

マルチリンクを構成する主要アームと役割

マルチリンク式サスペンションを構成するアームは、メーカーや車種によって様々ですが、代表的なアームには以下のようなものがあります。

- トレーリングアーム: 車輪を前後方向に支持する役割を担います。路面からの前後方向の入力を受け止める重要なアームです。

- コントロールアーム: 車輪の上下方向の動きを制御し、キャンバー角などのジオメトリー変化に影響を与えます。

- トーリンク: 車輪の向き(トー角)を調整する役割を担います。このリンクの調整により、走行安定性を高めたり、コーナリング時の挙動を最適化したりします。

これらのアームが連携することで、路面状況の変化や、加減速、コーナリングといったあらゆる走行状況において、タイヤが路面を確実に捉えられるよう制御します。これにより、マルチリンク式は優れた乗り心地と高い操縦安定性を両立させているのです。

マクファーソンストラット式サスペンション

マクファーソンストラット式サスペンションは、スプリングとショックアブソーバーを一体化したストラットを、一本のロアアームで支える形式です。この形式は、構造が非常にシンプルで、部品点数が少ないため、軽量でコンパクトに収まるのが特徴です。そのため、製造コストを抑えることができ、FF車(前輪駆動車)を中心に多くの大衆車に採用されています。

マクファーソンストラット式のサスペンションアームは、L字型のロアアームが一般的です。このロアアームが、車輪の前後方向と横方向の動きを支え、ストラットが上下方向の動きを担います。構造がシンプルゆえに、ダブルウィッシュボーン式やマルチリンク式に比べて、ジオメトリー変化の自由度は劣りますが、車輪の動きを最小限に抑えることで、安定した直進性を確保できるメリットがあります。また、ストラットがアッパーアームの役割も兼ねるため、サスペンションの省スペース化が可能となり、より広い室内空間を確保できるという利点もあります。

マクファーソンストラット式におけるロアアームの重要性

マクファーソンストラット式において、ロアアームは車輪の位置を決定する唯一のサスペンションアームであり、非常に重要な役割を果たします。このロアアームの取り付け位置や形状が、サスペンションの特性を大きく左右します。例えば、ロアアームのブッシュが劣化すると、車輪の位置が不安定になり、アライメントが狂い、タイヤが偏摩耗したり、ハンドリングが悪化したりします。そのため、マクファーソンストラット式では、ロアアームの強度とブッシュの品質が、走行性能と乗り心地を決定する上で非常に重要な要素となります。

サスペンションアームの素材と製造技術の詳細

サスペンションアームは、自動車の軽量化と高性能化に直結する部品です。そのため、その素材と製造技術には、メーカー各社の高度な技術が投入されています。ここでは、サスペンションアームに用いられる主要な素材と、その製造方法について、さらに深く掘り下げて解説します。

スチール製サスペンションアーム

現在でも最も広く使われているのが、スチール(鋼鉄)製のサスペンションアームです。スチールは、高い強度と剛性を持ち、比較的安価に製造できるため、コストと性能のバランスに優れています。

- プレス成形: 鋼板を金型でプレスして成形する最も一般的な方法です。複雑な形状を効率的に量産できます。強度を確保するために、複数の鋼板を重ねて溶接することもあります。

- 鍛造: 高温にした鋼材を金型で叩いて成形する方法です。金属の内部組織が緻密になり、非常に高い強度と剛性を得られます。高負荷がかかる部分や高性能車に用いられます。

- 鋳造: 溶かした鋼材を型に流し込んで固める方法です。複雑な形状を一体成形できるため、部品点数を減らすことができます。

近年では、従来の鋼材よりも高い強度を持つ高張力鋼板(ハイテン材)を使用することで、材料の厚みを減らし、強度を保ちながら軽量化を図る技術も進んでいます。これにより、スチール製のサスペンションアームでも、バネ下重量の軽減に貢献できるようになりました。

アルミニウム製サスペンションアーム

アルミニウム製サスペンションアームは、スチール製に比べて約30~40%の軽量化が可能です。このバネ下重量の軽減は、自動車の運動性能に絶大な効果をもたらします。バネ下重量が軽くなると、路面の凹凸に対するタイヤの追従性が向上し、乗り心地が滑らかになります。また、慣性力が小さくなるため、ハンドル操作に対する応答性が高まり、軽快なハンドリングを実現します。

- 鍛造: アルミニウム合金を高圧で成形する方法です。内部の気泡が少なくなり、スチール鍛造品に匹敵する高い強度と剛性を実現できます。高価ですが、軽量かつ高強度なため、スポーツカーや高級車に採用されています。

- 鋳造: 溶かしたアルミニウム合金を型に流し込む方法です。比較的安価に製造でき、複雑な形状も一体成形できるため、多くの車種に採用されています。

アルミニウム製サスペンションアームは、その軽量性から、燃費向上や運動性能向上に貢献する重要な技術として、今後も採用が拡大していくと予測されています。

CFRP(炭素繊維強化プラスチック)製サスペンションアーム

CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics)は、航空機やレーシングカーの分野で広く使われている最先端素材です。非常に軽量でありながら、スチールをはるかに上回る強度と剛性を持ちます。CFRP製のサスペンションアームは、究極の軽量化を実現でき、自動車の運動性能を劇的に向上させることが可能です。しかし、製造コストが非常に高く、大量生産が難しいため、現時点では一部のハイエンドなスポーツカーやコンセプトカーに限定して採用されています。将来的には、製造技術の進化やコストダウンにより、より多くの車種に普及する可能性を秘めた技術です。

サスペンションアームの最新技術と今後の展望

自動車技術の進化は止まることがなく、サスペンションアームもまた、より高度な機能を持つ部品へと進化を続けています。ここでは、今後の自動車技術とサスペンションアームがどのように関わっていくのかについて解説します。

電子制御サスペンションとサスペンションアーム

近年、電子制御サスペンションが普及しつつあります。これは、センサーが路面状況や走行状況を検知し、ECU(Engine Control Unit)がショックアブソーバーの減衰力や車高を自動で調整するシステムです。サスペンションアームは、このシステムにおいて、車輪の位置を正確にECUに伝えるセンサーを取り付けるプラットフォームとしての役割や、アクチュエーター(駆動装置)によって、アーム自体が能動的に動くことで、ジオメトリーをリアルタイムで変化させる研究も進んでいます。これにより、ドライバーの好みに合わせて乗り心地を変化させたり、コーナリング時にロール(車体の傾き)を抑制したりすることが可能になります。

電動化とサスペンションアームの設計変更

自動車の電動化、特に電気自動車(EV)の普及は、サスペンションアームの設計に大きな影響を与えています。

- 重量増への対応: EVは、大容量バッテリーを搭載するため、従来のエンジン車よりも車重が重くなります。そのため、サスペンションアームには、より高い強度と耐久性が求められます。

- 重心の変化: バッテリーは車体の床下に配置されることが多いため、EVは重心が低くなります。これにより、サスペンションの取り付け位置やアームの形状を見直し、新たなジオメトリー設計が求められます。

- 静粛性への対応: EVはエンジン音がなく静かなため、サスペンションアームやそのブッシュから発生するわずかな異音や振動が、乗り心地に大きく影響します。そのため、より高性能な防振・遮音性能を持つブッシュの開発が進んでいます。

EVの特性を最大限に活かすため、サスペンションアームは、単なる支持部品から、より高性能で静粛性の高い、自動車全体の性能を決定づける重要な部品へと進化していくことでしょう。

AIとサスペンション制御

自動運転技術の発展に伴い、AIがサスペンション制御に活用される未来も現実味を帯びてきました。AIは、ナビゲーションシステムやカメラからの情報を統合し、路面状況を予測します。例えば、前方の道路に凹凸があることを事前に予測し、サスペンションの硬さや車高を自動で調整することで、乗員に衝撃を感じさせない、究極の乗り心地を実現できます。サスペンションアームは、このようなAI制御システムにおいて、車輪の動きを正確に実行するアクチュエーターとして、さらなる進化を遂げることが期待されています。

サスペンションアームの不具合とメンテナンス

サスペンションアームは、自動車の安全性に直結する部品であるため、その状態を常に良好に保つことが重要です。ここでは、サスペンションアームに発生しやすい不具合と、その兆候、そしてメンテナンスの重要性について解説します。

サスペンションアームの異音と原因

サスペンションアームから異音が聞こえる場合、その原因のほとんどは、アーム本体ではなく、アームと車体を繋ぐブッシュや、アームとハブキャリアを繋ぐボールジョイントの劣化です。

- 「コトコト」「ゴトゴト」という音: 段差を乗り越えた時や、ハンドルを切った時にこのような音が聞こえる場合、ブッシュやボールジョイントの摩耗やガタつきが考えられます。これらの部品はゴムや樹脂でできており、経年劣化により硬化したり、亀裂が入ったりします。

- 「ギシギシ」「キュッキュッ」という音: ブッシュの潤滑剤が不足したり、ブッシュ自体が劣化したりすると、アームの動きがスムーズでなくなり、このような擦れるような音が発生することがあります。

これらの異音は、単に不快なだけでなく、サスペンションアームが本来の機能を発揮できていない証拠です。放置すると、アライメントが狂い、タイヤの偏摩耗やハンドリングの悪化を招き、最悪の場合、走行中に部品が破断する危険性もあります。

サスペンションアーム本体の損傷

サスペンションアーム本体は非常に頑丈にできていますが、縁石に強く乗り上げたり、衝突事故を起こしたりすると、歪みやクラック(ひび割れ)が発生することがあります。

- 歪み: アームが歪むと、車輪の位置が正規の位置からずれ、アライメントが大幅に狂います。これにより、タイヤが異常に摩耗したり、ハンドルがまっすぐな位置で保持できなくなったりします。

- クラック: アームにクラックが入ると、その部分から強度が低下し、最終的に破断する危険性があります。特に、アルミニウム製のサスペンションアームは、強い衝撃を受けた際にクラックが入ることがあり、目視での点検が重要です。

サスペンションアームの損傷は、走行安定性を著しく低下させ、大事故に繋がる可能性があるため、強い衝撃を受けた際は、専門の整備工場で必ず点検を受けるようにしてください。

定期的な点検と交換の重要性

サスペンションアームの本体は、通常は車の寿命まで持つように設計されていますが、ブッシュやボールジョイントといった接続部品は、定期的な点検と交換が必要です。これらの部品は、走行距離や使用状況にもよりますが、一般的に数万キロ〜十数万キロで劣化が進みます。定期的な点検を怠ると、乗り心地の悪化や操縦安定性の低下を招くだけでなく、大きな修理費用に繋がる可能性もあります。自動車の定期点検の際は、サスペンションアーム周りの点検も忘れずに行うようにしてください。

サスペンションアームを製造する企業の事例と技術

サスペンションアームは、自動車メーカー自身が設計・製造することもあれば、高い技術力を持つ部品メーカーが専門に製造し、供給することも多くあります。ここでは、サスペンションアームの製造に強みを持つ企業の事例と、その技術について紹介します。

トヨタ自動車

トヨタ自動車は、自社の多くの車種でサスペンションアームを内製しています。特に、レクサスブランドの車両では、高剛性かつ軽量なアルミニウム鍛造製サスペンションアームを積極的に採用しています。これは、バネ下重量の軽減による乗り心地とハンドリングの向上を狙ったものです。また、トヨタは「TNGA(Toyota New Global Architecture)」という新たな車づくりによって、サスペンションアームのジオメトリーを根本から見直し、重心の低いパッケージングと相まって、優れた操縦安定性を実現しています。これにより、乗り心地の良い車から、より「楽しい」と感じられる車へと進化を遂げました。

アイシン精機株式会社

アイシン精機は、トヨタグループの主要な部品メーカーの一つで、高い技術力を持つサスペンションアームのサプライヤーです。アイシン精機は、アルミニウム鋳造によるサスペンションアーム製造に強みを持っています。鋳造製法は、複雑な形状を一体で成形できるため、部品点数を減らすことができ、コストダウンと軽量化を両立させることが可能です。また、高張力鋼板を使用した軽量スチール製サスペンションアームの開発にも注力しており、自動車メーカーの様々なニーズに応える製品を提供しています。

ZF Friedrichshafen AG

ZFは、ドイツに本社を置く世界的な自動車部品サプライヤーで、サスペンションシステムにおいて業界をリードする存在です。ZFは、高度なアクティブサスペンションシステム「CDC(Continuous Damping Control)」を開発しており、サスペンションアームも、このシステムと連携して機能するように設計されています。ZF製のサスペンションアームは、独自の鍛造技術によって、軽量でありながら高い強度と剛性を実現しており、メルセデス・ベンツやBMWといった欧州の高級車に多く採用されています。その技術力は、高性能車やハイエンドな車両において、高い評価を得ています。