公開日:

パワートレインとは|自動車用語を初心者にも分かりやすく解説

- 自動車

- 用語解説

「パワートレイン」という言葉を聞いたことがありますか?自動車業界で働く方、または車に強い興味を持つ方であれば、日常的に耳にする単語かもしれません。しかし、「具体的にどこからどこまでの部品を指すのか?」「従来のエンジン車と電気自動車(EV)ではどう違うのか?」と問われると、詳細な定義や仕組みの説明に詰まってしまう方もいるのではないでしょうか。

結論から申し上げます。

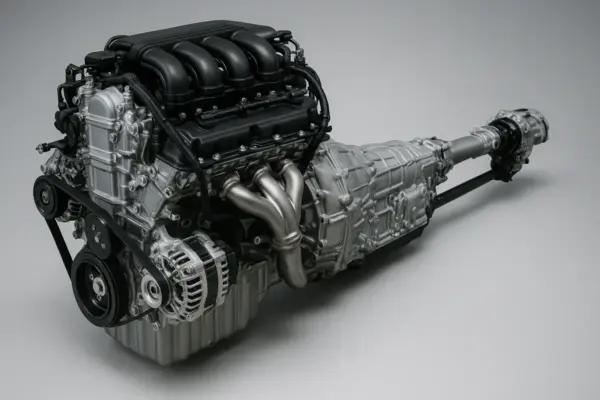

パワートレイン(Powertrain)とは、自動車が「走る」ために必要なすべての動力伝達機構の総称です。

エンジンのような「動力を生み出す部分」から、タイヤを回す「動力を伝える部分」まで、全てを含めたシステム全体を指します。いわば、自動車の心臓部であり、最も重要な「根幹技術」と言えます。

本記事は、パワートレインの基本定義から、内燃機関車(ICE)、電気自動車(EV)など種類ごとの具体的な仕組み、そして未来の技術動向まで、詳細に解説します。

これを読めば、パワートレインに関する知識が深まり、業界での議論や業務に自信を持って臨めるようになるでしょう。

パワートレインとは?自動車の根幹をなす基本定義と役割

まず、パワートレインの定義を明確にし、自動車におけるその役割の重要性について解説します。この基本を理解することが、応用的な知識を身につけるための土台となります。

パワートレインの明確な定義:動力源からタイヤまで

パワートレイン(Powertrain)は、文字通り「Power(動力)」と「Train(伝達系統)」を組み合わせた造語です。これは、「動力源が生み出した力を、タイヤ(または駆動輪)に伝えるための一連の装置すべて」を指す専門用語です。

具体的には、従来の自動車では「エンジン」、電気自動車では「モーターやバッテリー」という動力源から始まり、「トランスミッション(変速機)」、「プロペラシャフト」、「ディファレンシャル(差動装置)」、「ドライブシャフト」といった部品を経て、最終的に「タイヤ」に動力が伝わるまでの全ての機構を含みます。

動力伝達の効率やスムーズさは、このパワートレインの設計によって決まるため、燃費(電費)性能、加速性能、静粛性、さらには車両価格にまで影響を与える最重要技術領域と言えます。

パワートレインを構成する主要な要素(ICE車とEV車の比較)

パワートレインは、その動力源によって構成要素が大きく異なります。ここでは、最も基本的な内燃機関車(ICE車)と、近年急速に普及が進む電気自動車(EV車)の構成要素を比較しながら解説します。

内燃機関車(ICE: Internal Combustion Engine)の主要構成要素

ガソリン車やディーゼル車といった従来の自動車は、熱エネルギーを機械的エネルギーに変換する「エンジン」が動力源です。

- 動力源: エンジン(Engine):燃料を爆発・燃焼させ、その熱エネルギーをクランクシャフトの回転運動に変換します。

- 変速機: トランスミッション(Transmission):エンジンの回転数とトルクを、走行状況(発進、加速、高速巡航など)に合わせて適切に調整し、タイヤに伝達します。

- 伝達系: プロペラシャフト、ディファレンシャルギア、ドライブシャフト:トランスミッションからの回転力を、各タイヤに効率的かつ左右差を調整しながら伝えます。

ICE車のパワートレインは、多くの複雑な機械部品で構成されており、「熱効率の向上」と「伝達ロスの低減」が技術開発の主な課題となっています。

電気自動車(EV: Electric Vehicle)の主要構成要素

電気自動車は、バッテリーに蓄えられた電気エネルギーを、モーターで直接回転運動に変換します。ICE車に比べて部品点数が極めて少ないのが特徴です。

- 動力源: バッテリー(Battery):エネルギーを貯蔵する装置。EVの航続距離を左右する最も重要な要素の一つです。

- 変換・駆動: モーター(Motor):バッテリーからの電力で直接回転力を生み出します。

- 制御装置: パワーコントロールユニット(PCU / Inverter):バッテリーの直流電力(DC)をモーターが使用する交流電力(AC)に変換し、モーターの回転速度やトルクを精密に制御する「頭脳」の役割を果たします。

- 伝達系: 減速機(Reducer):モーターの高速回転を、タイヤの駆動に適した回転速度とトルクに減速するシンプルなギアシステム。

EVのパワートレインは、「電費(電気エネルギーの効率)」と「出力密度(小型・軽量化)」が技術開発の鍵となります。

なぜ今「パワートレイン」が注目されるのか?自動車業界の大変革

パワートレインという技術領域は、これまでも自動車開発の中心でしたが、特に近年、その重要性が飛躍的に高まっています。その背景には、世界的な環境規制の強化と、それに伴う自動車の「電動化(Electrification)」という大きな波があります。

環境規制の強化とCO2排出量削減の義務

世界各国では、地球温暖化対策の一環として、自動車に対するCO2排出量規制が年々厳しくなっています。特にEUやアメリカ、中国など主要市場では、メーカーに対して販売する車両全体の平均CO2排出量に厳しい目標値(例:CAFE規制)が課されています。

- 低燃費化の限界: 従来のガソリン車・ディーゼル車(ICE)は、技術革新により燃費向上を続けてきましたが、物理的な効率の限界が見え始めています。

- 規制クリアの必須手段: この厳しい規制をクリアし、企業が罰則を避けるためには、CO2を排出しない電気自動車(EV)や排出量の少ないハイブリッド車(HEV)といった「電動パワートレイン」の普及が不可欠となりました。

つまり、パワートレインの技術革新=企業の存続と競争力の維持に直結する状況なのです。

CASE時代におけるパワートレインの役割の変化

自動車業界は今、CASE(Connected: コネクテッド、Autonomous: 自動運転、Shared & Services: シェアリング、Electric: 電動化)という大きな変革期を迎えています。このうち「E」(電動化)は、パワートレインのあり方を根本から変えています。

電動化(E)による技術のパラダイムシフト

パワートレインが電動化されることで、従来の機械工学が主体の開発から、電気・電子工学、ソフトウェア制御が主体の開発へとシフトしています。

- ソフトウェア定義の車(SDV): EVの制御はPCUなどのソフトウェアに大きく依存するため、パワートレインの性能やフィーリング(乗り味)までが、ソフトウェアのアップデートで改善可能になります。

- 駆動方式の自由度: モーターは小型化が容易なため、前後輪それぞれにモーターを配置するe-Axle(イーアクスル)など、自由度の高い新しい駆動方式(AWDなど)が次々と生まれています。

これにより、自動車メーカーだけでなく、モーターやバッテリーといった部品を供給するサプライヤー(Tier1)の技術優位性が、より強く問われる時代となっています。

企業戦略としてのパワートレイン開発

パワートレインの開発は、燃費や性能だけでなく、車両のコストや製造の複雑性にも大きく関わります。特にEVにおいては、主要部品であるバッテリーやモーター、インバーターを内製化する動き(例:テスラ)と、専門のサプライヤーから調達する動きが二極化しており、各社の競争戦略を大きく左右しています。

パワートレインの種類と仕組み:内燃機関から水素まで

パワートレインは、搭載する動力源の種類によって、その構造と動作原理が大きく異なります。ここでは、現在市場に存在する主要なパワートレインの種類について、それぞれの具体的な仕組みと特徴を詳細に解説します。この知識は、自動車の種類を理解する上で極めて重要です。

従来のパワートレイン:ICE(内燃機関車)の詳細な仕組み

ガソリンや軽油を燃料とする内燃機関車(ICE)のパワートレインは、100年以上にわたり進化を続けてきた技術の結晶です。その核となるのは、燃料の燃焼熱を効率よく回転運動に変換する技術です。

熱効率の追求とターボチャージャーの役割

エンジンの熱効率とは、燃料が持つエネルギーのうち、どれだけを運動エネルギーに変換できるかを示す指標です。一般的なガソリンエンジンでは、この効率は通常40%以下とされていますが、燃費向上のためにはこの効率をいかに高めるかが鍵となります。

この熱効率を高めるための代表的な技術がターボチャージャーです。排気ガスのエネルギーを利用してタービンを回し、その力でコンプレッサーを回転させてエンジンに送り込む空気の量を増やします(過給)。これにより、少ない排気量(ダウンサイジング)でも、大きな出力を得ることが可能となり、燃費改善と走行性能の両立に貢献します。

トランスミッションの進化:AT、CVT、MTの技術詳細

内燃機関は、効率の良い回転数域が限られているため、走行状況に合わせてエンジンの回転数(トルク)を調整するトランスミッション(変速機)が不可欠です。

- AT(オートマチックトランスミッション):内部の遊星歯車とトルクコンバーター(流体継手)を組み合わせ、自動で適切なギアに切り替えます。近年は8速、10速といった多段化が進み、変速ショックの少ないスムーズな走りと燃費向上を両立させています。多段AT メリットは、効率の良い回転域を細かく使える点です。

- CVT(連続可変トランスミッション):金属ベルトやチェーンと、2組のプーリー(可変径の滑車)を使い、無段階で変速比を連続的に変えることができます。これにより、常にエンジンを最も効率の良い回転数で維持できるため、燃費性能に優れます。CVT 仕組みは、ベルトとプーリーの摩擦力に依存するため、大トルク対応が課題とされてきましたが、改良が進んでいます。

- DCT(デュアルクラッチトランスミッション):マニュアルトランスミッションをベースに、奇数段用と偶数段用の2つのクラッチとギアボックスを持つことで、素早く変速できるのが特徴です。スポーティな走行性能と伝達効率の高さが魅力です。

電動パワートレイン:HEV/PHEV/EV/FCVの技術解説

環境性能が求められる現代において、パワートレインの主流となりつつあるのが、モーターを組み込んだ電動パワートレインです。その種類は、電動化の度合いに応じて細分化されています。

ハイブリッド車(HEV/PHEV)の主要構成と動作モード

ハイブリッド車(HEV: Hybrid Electric Vehicle)は、エンジンとモーターの両方を動力源として持ちます。走行状況に応じて両者を使い分けることで、エンジンの苦手な発進時や低速走行時にはモーターを使用し、燃費を大幅に向上させます。

- シリーズハイブリッド:エンジンは発電専用に徹し、モーターの力だけで走行します。日産のe-POWER 仕組みが有名で、走行はEVと同様のフィーリングです。

- パラレルハイブリッド:エンジンが主動力で、モーターは加速時などにアシストします。従来のATに近い構造を持つものが多いです。

- シリーズ・パラレルハイブリッド:エンジン、モーター、発電機を複雑な機構(遊星歯車など)で連携させ、低速から高速まで最も効率の良い動力分割を行います。トヨタのTHS 仕組み(トヨタ・ハイブリッド・システム)が代表的で、世界で最も普及している方式の一つです。

プラグインハイブリッド車(PHEV)は、HEVに比べて大容量のバッテリーを搭載し、外部電源からの充電(プラグイン)を可能にしたモデルです。EVとして使える距離が長く、EVとHEVの利点を兼ね備えています。PHEV EV 違いは、エンジンを持つか持たないか、そしてEV走行の航続距離です。

燃料電池車(FCV)の仕組みと課題

燃料電池車(FCV: Fuel Cell Vehicle)は、究極のエコカーとして期待されています。水素(H2)と空気中の酸素(O2)を化学反応させ、電気(電力)と水(H2O)を生成する燃料電池スタックを搭載し、その電力でモーターを駆動させます。

- 仕組み: 燃料電池スタック内で、水素がプロトン(水素イオン)と電子に分離し、電子が外部回路を流れることで電気を生み出します。この電気でモーターを回します。排出するのは水だけです。

- 課題: FCV 課題としては、高圧水素タンクの製造コスト、水素ステーションのインフラ整備の遅れ、そして燃料電池スタック自体の耐久性とコストが挙げられます。

FCVは、EVが苦手とする長距離走行や大型車両への応用が期待されています。

キーコンポーネントの技術進化:性能を左右する心臓部品

パワートレインの進化は、それを構成する個々の部品(キーコンポーネント)の飛躍的な性能向上によって支えられています。特に電動パワートレインでは、「バッテリー」「モーター」「インバーター」の3点が核となります。

モーター技術の進化:種類と高効率化

自動車用モーターには、主に3つの種類があり、それぞれ特性と用途が異なります。

- 永久磁石同期モーター(PMSM: Permanent Magnet Synchronous Motor):現在のEVの主流です。強力な永久磁石(ネオジム磁石など)を使用するため、小型・軽量で高出力、高効率(PMSM 仕組みの優位点)ですが、レアアースの使用が課題です。

- 誘導モーター(IM):テスラの一部モデルなどで採用されていました。構造がシンプルで安価ですが、効率がPMSMよりやや劣ります。

- リラクタンスモーター:永久磁石を使用せず、鉄心の磁気の引っ張り合い(リラクタンス)を利用して回転力を得ます。レアアースフリーであるため、資源リスク回避の観点から注目されています。リラクタンスモーターは、制御技術の高度化が鍵となります。

最新の技術では、高効率化のため、モーター内部のコイルの巻き方(ヘアピン巻線)や、冷却構造の最適化が図られています。

インバーター技術の進化:SiCパワー半導体の衝撃

インバーターは、バッテリーの直流電力(DC)をモーターが使用する交流電力(AC)に変換し、モーターの回転速度とトルクを精密に制御する、EVの「頭脳」です。

SiC(炭化ケイ素)半導体の革新

従来のインバーターに使われていたSi(シリコン)に代わり、近年急速に普及しているのがSiC(炭化ケイ素)パワー半導体です。

- メリット: SiCは、Siに比べて耐電圧性と耐熱性が高く、スイッチング時の電力損失(熱)を大幅に低減できます。これにより、インバーターを小型・軽量化でき、システムの高効率化と、結果として航続距離の伸長に貢献します。SiC インバーター メリットは、EVの基本性能を劇的に向上させる技術として、全てのEVメーカーが採用を進めています。

- 課題: SiC半導体は製造が難しく、コストが高い点が課題でしたが、量産化の進展によりコストダウンが進んでいます。

バッテリー技術の現状と未来:航続距離と安全性

バッテリーは、EVのパワートレインにおいて最もコストが高く、航続距離と充電時間に直結する最重要部品です。

リチウムイオンバッテリーの進化と課題

現在主流のリチウムイオンバッテリーは、エネルギー密度(単位体積あたりの蓄電量)の向上とコストダウンが常に求められています。

- 熱対策: 高密度化に伴い、熱暴走(サーマルランナウェイ)を防ぐためのバッテリー 冷却システム(液冷など)の設計が極めて重要です。

- 充電速度: より高電圧(800Vシステムなど)に対応することで、急速充電時間を短縮する技術が開発されています。

次世代バッテリー:全固体電池の可能性

現在開発が進む全固体電池は、電解質を液体から固体に変えることで、

- エネルギー密度を飛躍的に向上させ、航続距離を大幅に伸長できる

- 液体電解質を使わないため、安全性が向上する

- 構造がシンプルになり、小型化・軽量化につながる

と、EVの課題を一気に解決する「ゲームチェンジャー」として期待されています。しかし、電極と固体電解質の間の界面抵抗の低減や、生産技術の確立など、全固体電池 課題は依然として残っています。

主要自動車メーカーのパワートレイン戦略と事例

パワートレインの優位性は、そのまま自動車メーカーの競争力に直結します。ここでは、各社がどのような思想と戦略に基づき、独自技術を開発・展開しているのか、具体的な事例を交えて解説します。

トヨタ:ハイブリッド技術(THS)の深化と全方位戦略

トヨタは、1997年に世界初の量産ハイブリッド車「プリウス」を発売して以来、THS(トヨタ・ハイブリッド・システム)を世界標準の技術にまで育て上げました。

- THSの優位性: 遊星歯車を使った動力分割機構により、エンジンとモーターの出力を緻密に制御し、どのような状況でも高い効率を達成します。この技術は、同社のEVやPHEVにも応用されており、電動化技術の基盤となっています。

- 全方位戦略: EV一辺倒ではなく、高効率のICE、HEV、PHEV、FCV、そしてEVを市場やインフラの状況に応じて提供する「全方位戦略」をとっています。これは、一つの技術に偏らず、脱炭素社会の実現に向けて最も現実的なアプローチだと考えられています。

トヨタは、内製化のノウハウを活かし、サプライヤーとの連携を強化しつつ、次世代の全固体電池開発にも注力しています。

日産:独自のシリーズハイブリッド(e-POWER)とEV戦略

日産は、世界初の量産EV「リーフ」を投入するなど、EV開発のパイオニアです。その電動化戦略の柱の一つが、独自のe-POWERシステムです。

- e-POWER 仕組み: エンジンは発電のみに使い、駆動は100%モーターが行うシリーズハイブリッド方式を採用しています。これにより、エンジンは最も効率の良い回転域を維持できるため、燃費に優れます。また、モーター駆動ならではのレスポンスの良い、滑らかな走りが特徴です。

- EV戦略: EV専用のプラットフォームや、バッテリー、モーター、インバーターを一体化したe-Axle(イーアクスル)の開発に注力し、次世代EVの性能とコスト競争力を高めています。

テスラ:シンプルかつ高性能なEVパワートレインと製造革新

EVの最大手であるテスラは、従来の自動車メーカーとは一線を画したパワートレイン戦略をとっています。

- 高効率とシンプルさ: 複雑なギアボックスを持たないシンプルなモーター駆動システムと、高度なソフトウェア制御により、世界トップクラスの加速性能と電費(エネルギー効率)を実現しています。

- 製造革新(ギガキャスト): ボディ部品を一体成形する**ギガキャスト テスラ**技術や、バッテリーを車体構造の一部とするCTC(セル・トゥ・シャシー)など、製造プロセス自体を革新することで、パワートレインのコストダウンと性能向上を同時に達成しています。

欧州メーカー:ダウンサイジングターボからEVへのシフト

フォルクスワーゲン(VW)、BMW、メルセデス・ベンツなどの欧州メーカーは、かつてはダウンサイジングターボ(小排気量エンジンにターボを組み合わせて燃費と出力を両立)技術で優位性を築きましたが、現在はEVへのシフトを加速しています。

- 共通プラットフォーム: VWのMEBのように、EV専用の共通プラットフォームを開発し、多様な車種でパワートレインやバッテリーを共有することで、開発コストの削減と大量生産によるコスト競争力強化を図っています。

- 高性能EV: プレミアムブランドは、高電圧システムや高性能モーターを活用し、内燃機関車を上回る静粛性、加速性能、そして航続距離を持つ高性能EVの開発に力を入れています。

パワートレインの未来:脱炭素社会に向けたロードマップ

自動車業界は、2050年のカーボンニュートラル(脱炭素社会)実現に向けて、パワートレインの技術革新を加速させています。未来のパワートレインは、電気、水素、そして合成燃料といった多様なエネルギー源を最適に活用するものとなるでしょう。

次世代バッテリー技術の展望

EVの普及の鍵を握るバッテリー技術は、今後も進化を続けます。特に、前述の全固体電池は、液体系リチウムイオン電池に代わる本命として、トヨタ、日産、ソニーといった日本企業を中心に開発が急ピッチで進められています。

また、より安価で資源リスクの少ないナトリウムイオン電池なども、小型車や定置用電源への応用として注目されており、エネルギー貯蔵技術の多様化が進む見込みです。

合成燃料(e-fuel)と内燃機関の延命

EVやFCVへの移行が難しい分野(大型トラック、建設機械、航空機など)や、既存のICE車を使い続けたいというニーズに対応するため、合成燃料(e-fuel)の研究開発が進められています。

- e-fuel とは: 再生可能エネルギーで作られた電力を用いて、空気中のCO2と水素から合成される液体燃料です。燃焼させても、生成時に吸収したCO2と排出するCO2が相殺されるため、カーボンニュートラルと見なされます。

- e-fuel 課題: 現状では製造コストが非常に高く、エネルギー変換効率も悪いというe-fuel 課題がありますが、技術革新とインフラ整備が進めば、内燃機関(エンジン)を使い続けるための重要なソリューションとなり得ます。

水素エンジンと燃料電池車の役割分担

水素エンジン(水素を燃料とする内燃機関)は、既存エンジンの技術や生産設備を活かしつつ、CO2排出ゼロを実現できる技術として注目されています。一方、FCVは水素の化学エネルギーを電気エネルギーに変換するため、効率が高いというメリットがあります。

今後、水素エンジンは、耐久性や出力が必要とされるモータースポーツや特殊車両、あるいは既存ICE車の置き換えとして、FCVは主に高効率で長距離走行が求められる一般乗用車や商用車として、それぞれの特性に応じた役割分担が進むと考えられます。

自動車産業のサプライチェーンの変化

電動化の波は、自動車のサプライヤー(Tier1)にも大きな影響を与えています。

- ICE部品(ピストン、プラグ、燃料噴射装置など)の需要が減少し、モーター、インバーター、バッテリー関連部品へのシフトが不可欠となります。

- 自動車の機能がソフトウェアに大きく依存するようになるため、パワートレインの制御を担うソフトウェア企業やAI技術を持つ企業との連携が極めて重要となります。

- 従来の部品メーカーは、内燃機関のノウハウを電動システムの冷却技術やギアシステムに応用するなど、技術の再構築を迫られています。