公開日: 最終更新日:

鉄道の自動改札機の仕組みとは?センサーやプログラム、電磁誘導の原理を図解付きで解説!

- 鉄道

- 用語解説

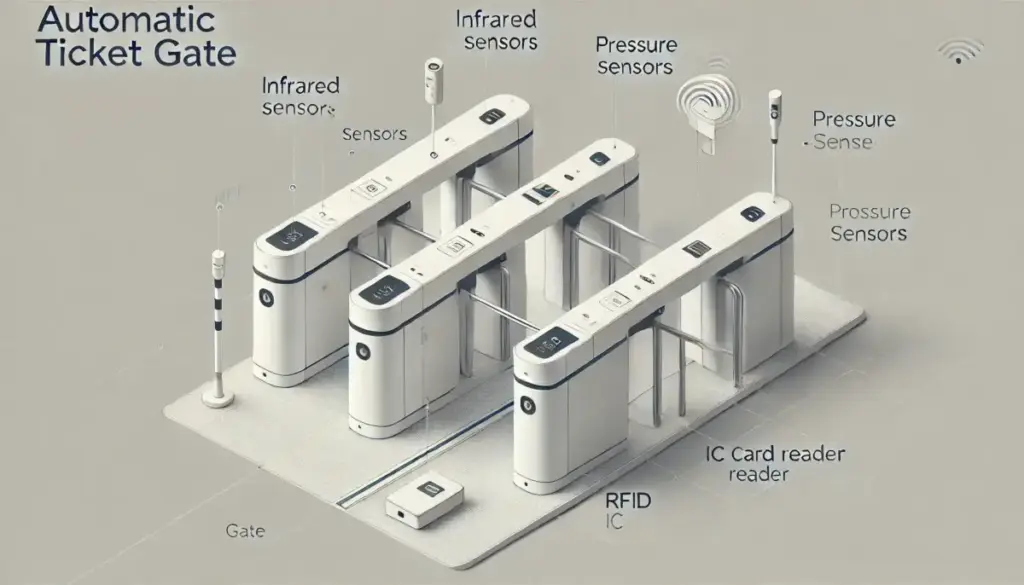

自動改札機は、鉄道運営において重要な役割を果たす設備です。その内部では、センサーやICカード技術、運賃計算プログラムといった多様なテクノロジーが活用され、効率的な運用を支えています。本記事では、自動改札機の仕組みを図解を交えて詳しく解説します。ICカードの読み取り原理やセンサー技術、大人と子供の判別方法、さらには運賃計算プログラムの進化や次世代技術について掘り下げていきます。

- 図解でわかる!自動改札機の仕組みをわかりやすく簡単に説明!

- 大人と子供をどう見分けている?自動改札機のセンサーの仕組みを解説!

- RFIDタグと電磁誘導を使用!自動改札機のICカード読取の仕組みを徹底解説!

- 運賃計算プログラムもここまで進化!クラウド化が進む自動改札機の仕組みに迫る!

- まとめ:自動改札機のセンサー、ICカード、運賃計算プログラムの仕組み

- いつから導入され始めた?自動改札機の歴史を知ろう!

- 自動改札機がない県はある?地方鉄道の現状と課題に迫る!

- 自動改札機のメーカーはどこ?主な企業と製品の特徴を徹底解説!

- きっぷやICカードを使わない未来がくる?自動改札機の最新トレンドを解説!

- まとめ:自動改札機の仕組みを徹底解説!

- このトピックの詳細を電子書籍でチェック!

図解でわかる!自動改札機の仕組みをわかりやすく簡単に説明!

自動改札機は、切符やICカードをスムーズに読み取り、正しい運賃を計算してゲートを開閉するシステムです。このセクションでは、その仕組みをシンプルに説明します。

切符の仕組み:バーコードと磁気ストライプ

切符には、運賃情報が記録されたバーコードや磁気ストライプが付いています。改札機内の読み取り装置がこれをスキャンし、乗車区間や料金を確認します。磁気データは汚れや傷に強く、信頼性が高い技術です。特に、磁気ストライプは複数回の読み取りに耐えるため、改札での認識率が高くなっています。

ICカードの仕組み:非接触型RFID技術

ICカードは、RFID(Radio Frequency Identification)技術を使用しています。改札機に内蔵された電磁誘導コイルによって電力を受け取り、カード内の情報を読み取る仕組みです。これにより、改札機との通信が瞬時に行われ、スムーズな通行が可能になります。

ICカードは、以下のようなメリットがあります:

- 非接触で読み取るため、劣化しにくい

- 運賃計算や履歴保存が可能

- クレジットカード連携で自動チャージができる

ゲートの開閉を支える仕組み

改札機には複数のセンサーが設置されており、利用者の動きを検知してゲートを開閉します。以下の3つの技術が組み合わされています:

- 赤外線センサー:利用者の体格や通過の有無を感知

- 圧力センサー:足元の動きを検知し、不正通行を防止

- ゲート制御プログラム:ICカードの認証結果に基づき、開閉を制御

これらのシステムによって、**正常な乗車が確認された場合のみゲートが開き、不正乗車の場合は警告音が鳴る**ようになっています。

改札機のプログラム:リアルタイム処理とデータ管理

自動改札機には、リアルタイムでデータを処理する運賃計算プログラムが組み込まれています。このプログラムの主な役割は以下のとおりです:

- ICカードの残高確認と運賃計算

- 改札機間での乗車区間データの通信

- クラウド連携による利用履歴の管理

近年では、AI技術を活用した運賃最適化や、スマートフォンとの連携による改札通過が可能になりつつあります。

大人と子供をどう見分けている?自動改札機のセンサーの仕組みを解説!

自動改札機は、利用者の年齢や体格に基づいて大人料金と子供料金を自動的に判別する仕組みを備えています。特に、大人と子供を見分けるために複数のセンサー技術が活用されています。以下では、それぞれのセンサーの役割について詳しく説明します。

赤外線センサーで体格を判定

赤外線センサーは、自動改札機の上部や側面に配置され、利用者が通過する際の体格を測定します。このセンサーは、赤外線を発射し、その反射時間や角度を解析することで、通過する人の身長や体型をデータ化します。具体的には以下の特徴があります:

- 身長判定:通過する人の身長を計測し、大人と子供を識別。

- 体型の検知:体型やシルエットを測定し、適切な料金区分を適用。

- 速度の測定:利用者が速く通過しても正確にデータを取得できる。

これらのデータは瞬時に運賃計算システムに送られ、正確な料金設定が行われます。

圧力センサーによる足元の検知

圧力センサーは、自動改札機の床部分に埋め込まれており、通過する人の足元の圧力を検知します。このセンサーは特に以下の点で重要な役割を果たします:

- 重量の検知:体重をもとに大人と子供を区別。

- 歩行パターンの解析:足の動きや通行のリズムを測定し、不正通行(例えば2人以上の同時通行)を防止。

- 安全対策:異常な圧力や動きを検知した場合、ゲートの開閉を制御して安全を確保。

圧力センサーの精度が高いほど、利用者の動きに基づいた正確な判別が可能になります。

画像認識技術の導入

近年、AIを活用した画像認識技術が自動改札機に導入されるケースが増えています。これにより、より高い精度で利用者の特徴を把握することが可能になりました。画像認識技術の特徴は以下のとおりです:

- 姿勢の分析:利用者の姿勢や動作をカメラで解析し、大人と子供を区別。

- 顔認識:顔の特徴をスキャンし、年齢層や個人識別に活用する技術も試験的に導入されています。

- 不正行為の検知:例えば、1人分の運賃で2人以上が同時に通過しようとする行為をカメラで監視。

これらの画像認識技術は、特に大規模な駅や混雑する場面での精度向上に貢献しています。さらに、AIによる学習機能が追加されることで、利用者の動きのパターンを記録し、将来的にはよりスマートな自動改札システムが期待されています。

以上のように、自動改札機は赤外線センサー、圧力センサー、画像認識技術といった複数の技術を組み合わせて、大人と子供を正確に見分ける仕組みを構築しています。このようなセンサーの連携により、快適で安全な改札通過が実現されています。

RFIDタグと電磁誘導を使用!自動改札機のICカード読取の仕組みを徹底解説!

自動改札機で使用されるICカードは、RFID技術(Radio Frequency Identification)と電磁誘導の仕組みを活用しており、非接触でスムーズなデータ通信を実現しています。以下では、それぞれの技術の詳細な仕組みを解説します。

RFIDタグとは?

ICカードには、RFIDタグと呼ばれる小型の電子チップが埋め込まれています。このタグは、改札機との間でデータをやり取りする中心的な役割を果たします。RFIDタグの主な特徴は以下の通りです:

- 固有のIDを保持:各ICカードには固有のID番号が割り当てられており、改札機はこのIDを読み取ることで個別の利用履歴や残高を管理します。

- 運賃情報の記録:RFIDタグには、利用者が支払うべき運賃データや乗車履歴が記録されています。

- 迅速なデータ通信:RFIDは高周波を使用し、数ミリ秒で情報を読み書きできるため、改札機での待ち時間を最小限に抑えます。

このRFIDタグは非常に小型でありながら耐久性が高く、日常的な使用や携帯に適しています。

電磁誘導による電力供給

ICカードは、バッテリーを内蔵していないパッシブ型が主流であり、電力供給には電磁誘導の仕組みが利用されています。改札機側に設置されたコイルから電磁波が発生し、ICカード内のアンテナコイルがこれを受信して電力を生成します。この仕組みの詳細は以下の通りです:

- 非接触型での動作:ICカードを改札機にかざすだけで、電磁誘導による電力供給が行われ、カード内部の回路が動作します。

- エネルギー効率:必要な電力量はごくわずかで、短時間でデータ処理を完了させる仕組みが採用されています。

- 持続性:バッテリーを使用しないため、カードの寿命が長く、繰り返し利用が可能です。

この技術により、利用者は物理的にカードをスロットに挿入する必要がなくなり、快適な通行を実現しています。

通信の高速性と安全性

RFID技術を使用したICカードシステムは、短距離での高速通信と高いセキュリティを両立しています。この点についてさらに詳しく見ていきましょう:

- 高速通信:RFID技術は、わずか数センチメートルの範囲内でミリ秒単位の通信を可能にします。これにより、改札での利用者の流れがスムーズになり、混雑の緩和に寄与します。

- 暗号化通信:通信データは暗号化されており、改札機との間で送受信される情報が外部から傍受されるリスクを低減しています。

- 固有キーの利用:各ICカードには固有の暗号キーが割り当てられており、不正なカードの複製や偽造を防ぐ仕組みが導入されています。

- トラブルの最小化:高速かつ安全な通信により、読み取りエラーやトラブルの発生率を大幅に抑えることが可能です。

これらのセキュリティ対策と通信技術の進化により、ICカードは信頼性が高く、安全な決済手段として広く普及しています。

以上のように、RFID技術と電磁誘導は、自動改札機におけるICカードの読み取りを支える重要な仕組みです。これらの技術の組み合わせによって、非接触でスムーズかつ安全な利用が実現されています。

運賃計算プログラムもここまで進化!クラウド化が進む自動改札機の仕組みに迫る!

近年の自動改札機は、クラウド技術を活用して運賃計算やデータ管理を効率化し、より高度なシステムへと進化を遂げています。このセクションでは、クラウド技術を活用した最新の運賃計算プログラムの仕組みについて解説します。

リアルタイム運賃計算

自動改札機は、利用者がICカードや切符をタッチするたびに、運賃計算をリアルタイムで行います。特に以下の技術的な要素が、このプロセスを支えています:

- クラウドサーバーとの通信:改札機がクラウドサーバーに接続され、最新の運賃情報をリアルタイムで取得します。これにより、運賃改定が即時に反映されます。

- 乗車区間の判定:利用者が改札を通過する際にICカードの履歴データを読み取り、乗車開始地点を記録します。降車時にはこれと照合して料金を計算します。

- 運賃最適化:複数の経路が考えられる場合、最も安価な運賃を自動で適用する仕組みが導入されています。

このリアルタイム計算システムにより、利用者は正確かつ迅速に運賃を支払うことが可能となっています。

データの集中管理

各駅の改札機で収集されたデータは、クラウド上に集約され、効率的に管理されています。データの集中管理がもたらす利点には以下のようなものがあります:

- 利用履歴の一元化:利用者の乗車履歴や運賃支払い状況がクラウド上で一元管理され、どの駅でも同じ情報にアクセスできます。

- 不正利用の検知:クラウド上でデータを解析することで、不正利用や異常な行動パターンを早期に検知し、アラートを出すことが可能です。

- メンテナンスの効率化:各改札機の動作状況やエラー情報がクラウドに送信され、遠隔での診断や迅速な修理対応が可能になります。

これにより、鉄道運営者は全体の効率を向上させつつ、利用者に安定したサービスを提供できるようになります。

AIによる予測と改善

近年では、AI技術を活用したシステムが導入され、自動改札機の運賃計算や動作の最適化が進められています。AIの主な役割は以下の通りです:

- 利用者動向の分析:AIが過去の利用データを分析し、ピーク時や混雑状況を予測することで、改札機の運用を最適化します。

- 異常検知:通常とは異なる利用パターン(例:不正利用や改札機の故障)をAIが自動で検知し、問題が起きる前に対処します。

- ダイナミックプライシングの実現:将来的には、AIが時間帯や混雑度に応じて運賃を柔軟に設定するダイナミックプライシングが実現する可能性があります。

これらの技術により、鉄道システム全体の効率が向上するだけでなく、利用者にとってもより快適で便利なサービスが提供されるようになります。

以上のように、クラウド技術とAIの導入により、自動改札機の運賃計算プログラムは日々進化しています。今後もさらなる技術革新により、よりスマートで柔軟な運用が期待されます。

まとめ:自動改札機のセンサー、ICカード、運賃計算プログラムの仕組み

| 項目 | 概要 | 主な役割 | 技術の特徴 |

|---|---|---|---|

| センサー | 赤外線センサー、圧力センサー、画像認識技術を組み合わせて利用者の動きを検知。 |

|

|

| ICカード | RFID技術と電磁誘導により、非接触でデータ通信と電力供給を実現。 |

|

|

| プログラム | クラウド技術とAIを活用して運賃計算やデータ管理を効率化。 |

|

|

いつから導入され始めた?自動改札機の歴史を知ろう!

自動改札機の歴史は、日本の鉄道技術の進化と深く結びついています。長い年月をかけて技術革新が進められ、現在のような便利で効率的なシステムが誕生しました。このセクションでは、黎明期の導入背景から最新技術の進化までを詳しく解説します。

初期の導入背景

自動改札機が初めて導入されたのは1960年代で、当初の目的は以下のような課題を解決することにありました:

- 駅業務の効率化:改札業務を人の手で行う場合、混雑時には非常に多くの人員が必要となり、業務負担が大きいという課題がありました。

- 利用者の利便性向上:手作業の切符確認では列が長くなりやすく、利用者の満足度を下げる要因となっていました。

- 不正乗車の防止:有人改札では、混雑時に不正乗車が発生するリスクが高く、それを防ぐためのシステムが求められていました。

これらの背景から、1960年代に試験的な導入が始まりました。当時の自動改札機は磁気切符に対応する簡易的なもので、利用者が切符を機械に通すことで改札を通過する仕組みでした。

また、黎明期の自動改札機の設計においては、「単純な機械式システム」であることが重要視されました。具体的には、以下の点が重視されました:

- シンプルで故障しにくい構造

- 大量の利用者を処理できる耐久性

- 低コストでの運用が可能な設計

このような考え方に基づき、1970年代には東京や大阪といった大都市圏の鉄道で本格的に普及が始まりました。

技術の進化

1970年代以降、自動改札機は磁気切符に対応する機械式から、より高度なシステムへと進化していきました。1990年代になると、ICカード技術が登場し、自動改札機は次のような進化を遂げました:

- 非接触型ICカード:SuicaやICOCAなど、非接触型ICカードを使用した改札システムが登場し、利用者がカードをかざすだけで改札を通過できるようになりました。

- 運賃計算の自動化:ICカード内のデータを読み取り、乗車区間に応じて運賃を自動で計算する仕組みが確立しました。

- 大規模なシステム統合:全国の鉄道網でICカードが相互利用可能となり、利便性が飛躍的に向上しました。

この時期の技術革新により、利用者は切符を購入する手間が減り、改札通過のスピードが大幅に向上しました。

現在と未来

現在では、クラウド技術やAIを活用した次世代自動改札機が開発されています。これらのシステムは、以下のような特徴を持っています:

- クラウド連携:運賃情報や利用履歴をクラウド上で一元管理し、駅全体の効率化を実現。

- AIによる最適化:利用者の動向を分析し、ピーク時の混雑を緩和するための最適なゲート運用を可能にします。

- 新しい認証技術:スマートフォンを使ったQRコード認証や顔認証技術によるチケットレスシステムが登場しています。

特に顔認証技術は、改札での完全な非接触型通過を可能にし、高度なセキュリティを提供する新しい仕組みとして注目されています。将来的には、ICカードやスマートフォンすら不要な「生体認証」のみで乗車できる時代が来ると予測されています。

このように、自動改札機は1960年代の初期試験から始まり、技術革新を重ねて現在に至っています。その進化の背後には、鉄道業務の効率化と利用者の利便性向上を目指す強いニーズがありました。未来の自動改札機がどのように進化していくのか、ますます期待が高まります。

自動改札機がない県はある?地方鉄道の現状と課題に迫る!

都市部では当たり前のように見られる自動改札機ですが、地方鉄道では必ずしもそうではありません。利用者の少ない地方鉄道では、導入が進まない現状や課題が存在しています。このセクションでは、地方鉄道の特徴と課題、そしてその解決策や未来の展望について詳しく解説します。

地方鉄道の特徴

地方鉄道は、都市部の鉄道とは異なる特性を持っています。以下の点が、地方鉄道の主な特徴として挙げられます:

- 利用者が少ない:通勤・通学客や観光客が主な利用者であり、都市部の鉄道と比べて輸送量が少ない。

- 有人改札が主流:利用者数が限られているため、改札業務は駅員が切符を目視で確認する方式が一般的。

- 運営資金の制約:地方鉄道は、運賃収入だけでは経営が成り立たない場合が多く、自治体からの補助金に依存しているケースが多い。

こうした特徴から、地方鉄道では都市部で普及しているような自動改札機の導入が難しい現状があります。

導入の課題

地方鉄道において自動改札機を導入するには、いくつかの大きな課題があります:

- 設備導入コスト:自動改札機の設置には、1台あたり数百万円以上の費用がかかります。これに加えて、設置工事やシステムの運用費用も必要です。

- 運用コスト:自動改札機の維持管理には、定期的なメンテナンスや故障時の修理費用が発生します。地方鉄道では、これらのコストを捻出するのが難しい状況です。

- ICカード普及率の低さ:地方ではICカードが普及していない地域も多く、導入したとしても利用者が少ないため、その恩恵が限定的になることがあります。

- 高齢化社会への対応:地方では高齢者が主要な利用者層であり、新しい技術に対応できるかという懸念もあります。

これらの課題が絡み合い、地方鉄道での自動改札機の普及が進まない要因となっています。

課題解決の具体策

地方鉄道に自動改札機を導入するには、これらの課題に対応した具体策が必要です。以下にいくつかの解決策を提案します:

- 簡易型改札機の導入:低コストで設置可能な簡易型自動改札機を開発し、小規模な駅でも導入しやすくする。例えば、スマートフォンアプリを利用したQRコード読み取り式の改札機が候補として挙げられます。

- 自治体との連携:地方自治体が補助金を提供し、設備導入費用を一部負担する仕組みを構築する。また、観光需要が見込める地域では観光庁の助成金を活用することも検討されます。

- ICカードの普及促進:地方鉄道専用のICカードを発行するか、既存の全国相互利用ICカード(SuicaやICOCAなど)に対応することで、利用者の利便性を向上させる。

- 高齢者向けのサポート体制:高齢者が使いやすいインターフェースやサポートスタッフを配置することで、新しい技術に対応できる環境を整備する。

- 運用コストの削減:クラウド技術を活用して複数の駅を一括管理することで、運用コストを削減し、効率的な管理を実現する。

これらの取り組みによって、地方鉄道でも自動改札機の導入が現実的なものとなるでしょう。

未来への展望

地方鉄道では、技術の進歩により次のような未来が期待されています:

- 完全非接触型システムの実現:スマートフォンや顔認証技術を活用したチケットレスシステムが地方鉄道にも普及しつつあります。

- 観光地連携:観光地に特化したICカードやQRコードシステムを導入し、観光客向けの特別サービスを提供。

- エコでスマートな交通システム:紙の切符を減らし、デジタル化を進めることで環境負荷の低減が期待されています。

地方鉄道における自動改札機の導入は容易ではありませんが、技術革新や行政の支援を通じて、より利便性の高いシステムの実現が期待されています。

自動改札機のメーカーはどこ?主な企業と製品の特徴を徹底解説!

自動改札機を製造するメーカーは、鉄道システム全体を支える重要な役割を担っています。各メーカーは独自の技術や特徴を持ち、全国の鉄道事業者に採用されています。このセクションでは、主要メーカーとその製品特徴、採用事業者について詳しく解説します。

オムロン

オムロンは、自動改札機を日本で初めて実用化したパイオニア企業として知られています。1967年に大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)に導入された自動改札機は、オムロンの技術によるものでした。

主な特徴:

- 高い信頼性:長期間の使用に耐える耐久性の高い設計。

- 柔軟な対応力:ICカード、磁気切符、QRコードなど多様な媒体に対応可能。

- グローバル展開:日本国内のみならず、中国や東南アジアの鉄道システムにも導入実績。

採用事業者:大阪メトロ、JR西日本、京阪電鉄など

オムロンは、これまでの経験と技術を活かし、国内外で広く採用される高性能な改札機を提供しています。

日立製作所

日立製作所は、大規模鉄道網向けの自動改札機の開発で定評があります。特に、クラウド技術やAIを活用した次世代型の改札機を提供している点が特徴です。

主な特徴:

- クラウド技術の活用:運賃情報や利用者データをクラウド上で一元管理するシステムを採用。

- AIによる運用最適化:利用者動向の分析に基づき、ピーク時の効率的な運用を可能にする技術を搭載。

- 耐久性とメンテナンス性:ハードウェアの耐久性が高く、故障時の修理が容易な設計。

採用事業者:JR東日本、東京メトロ、西武鉄道など

日立製作所の改札機は、大規模な駅での利用を想定して設計されており、多数の利用者が集中する鉄道ネットワークで特に威力を発揮します。

東芝インフラシステムズ

東芝インフラシステムズは、ICカードの高速処理技術に強みを持つメーカーです。特に、全国相互利用のICカードシステムにおける高い互換性が評価されています。

主な特徴:

- 高速なICカード処理:短時間で複数のカードを正確に処理可能。

- 駅全体の効率化:改札機だけでなく、駅全体を統合的に管理するシステムを提供。

- 次世代技術への対応:スマートフォンを使ったQRコード改札や顔認証システムとの連携も可能。

採用事業者:JR九州、名古屋鉄道、京急電鉄など

東芝の改札機は、地方都市から大都市圏まで幅広い鉄道事業者に採用されており、柔軟な対応力が評価されています。

その他のメーカー

上記以外にも、三菱電機や富士電機など、多数のメーカーが自動改札機を製造しています。これらの企業もそれぞれの技術力を活かし、特定のニーズに応じた製品を提供しています。

各メーカーは、それぞれの強みを活かし、鉄道事業者のニーズに応える自動改札機を開発しています。今後も技術革新が進み、さらに多様な機能を備えた製品が登場することが期待されます。

まとめ:自動改札機のメーカーと特徴、採用事業者

| メーカー名 | 特徴 | 採用事業者 |

|---|---|---|

| オムロン | ・日本初の自動改札機を開発 ・ICカード、磁気切符、QRコード対応 ・国内外で広く採用 |

・大阪メトロ ・JR西日本 ・京阪電鉄 |

| 日立製作所 | ・クラウド技術とAIを活用 ・大規模鉄道網向け ・耐久性とメンテナンス性が高い |

・JR東日本 ・東京メトロ ・西武鉄道 |

| 東芝インフラシステムズ | ・ICカードの高速処理技術に強み ・駅全体の効率化を支援 ・次世代技術対応 |

・JR九州 ・名古屋鉄道 ・京急電鉄 |

| 三菱電機 | ・大都市圏向け製品が多い ・信頼性の高い改札機を提供 ・多数の導入実績 |

・JR東海 ・JR西日本 ・阪急電鉄 |

| 富士電機 | ・小規模駅向け製品に強み ・地方鉄道での採用が多い ・高いコストパフォーマンス |

・富山地方鉄道 ・熊本電鉄 ・伊予鉄道 |

きっぷやICカードを使わない未来がくる?自動改札機の最新トレンドを解説!

近年、鉄道業界ではきっぷやICカードを使わない新しい技術が注目されています。これにより、さらなる利便性や効率性が追求され、改札システムが劇的に進化しつつあります。このセクションでは、スマートフォンや顔認証技術を活用した最新トレンドと、その未来の展望について詳しく解説します。

スマートフォン対応の普及

スマートフォンを使ったチケットレス乗車は、近年急速に普及しています。特に、以下の2つの技術が鍵となっています:

- QRコード:スマートフォンで購入したチケットのQRコードを改札機でスキャンする仕組みです。この方法は低コストで導入でき、ICカードが普及していない地域でも利用可能です。

- NFC技術:スマートフォンに搭載されたNFC(近距離無線通信)機能を使い、ICカードと同様に改札機にかざすだけで通過できるシステムです。Apple PayやGoogle Payに対応したサービスが増加しています。

これらの技術により、利用者は物理的なカードや紙のきっぷを持ち歩く必要がなくなり、利便性が大幅に向上しています。さらに、鉄道事業者にとっても、印刷コストやカード発行コストの削減が期待されます。

顔認証技術の導入

顔認証技術は、改札機を通過する際に利用者の顔をカメラでスキャンし、事前に登録された顔データと照合することで本人確認を行う仕組みです。この技術には以下の特徴があります:

- 完全なチケットレス体験:ICカードやスマートフォンすら必要とせず、顔を認識するだけで改札を通過可能。

- セキュリティの向上:個人の顔データを活用するため、不正利用やなりすましを防ぐことができます。

- 試験導入の事例:JR東日本では、特定の路線で顔認証改札機の実証実験が行われています。この実験では、事前に顔データを登録した利用者が改札をスムーズに通過できる仕組みが試されています。

顔認証技術は、特に混雑が予想される駅での利便性向上や、利用者のストレス軽減に貢献する技術として注目されています。

未来の展望

これらの技術は、さらに進化を遂げると期待されています。将来的には以下のような展開が考えられます:

- 生体認証の多様化:顔認証だけでなく、指紋や虹彩認証など、複数の生体認証技術を組み合わせたシステムが登場する可能性があります。

- AIによる動態予測:AIが利用者の行動パターンを学習し、ピーク時の混雑を予測して改札機の運用を最適化する仕組みが導入されるでしょう。

- グローバル対応:外国人観光客の増加に伴い、世界中で使用可能な共通のデジタルチケットシステムが普及する可能性があります。

- 環境負荷の低減:紙のきっぷやICカードを使用しないことで、資源消費を削減し、よりエコな鉄道運営が実現されるでしょう。

これらの技術が実用化されることで、改札システムはさらにスマートで柔軟なものとなり、利用者と鉄道事業者の双方に多くのメリットをもたらすと期待されています。

最終的には、きっぷやICカードに依存しない未来の改札システムが、すべての鉄道利用者にとって快適で持続可能な社会を実現するための鍵となるでしょう。

まとめ:自動改札機の仕組みを徹底解説!

この記事では、自動改札機の仕組みをセンサー、プログラム、ICカード技術といった観点から解説しました。それぞれの技術が、効率的な鉄道運営や高度なセキュリティ、そして利用者のスムーズな移動を支える基盤として機能しています。

- センサー技術(赤外線センサー・圧力センサー)は、大人と子供の判別や不正通行の防止を担い、改札業務の効率化を実現しています。

- ICカードは電磁誘導で電力を供給し、暗号化通信によって安全なデータ処理を可能にしています。

- クラウド技術を活用することで、運賃計算やデータ管理が効率化され、鉄道システム全体の運用最適化が進められています。

- 地方鉄道ではコスト面の課題がありますが、簡易型改札機やQRコード活用による低コストソリューションの普及が進んでいます。

- スマートフォン対応や顔認証技術など、次世代技術が導入されつつあり、鉄道システムのさらなる効率化と利便性向上が期待されています。

これらの技術の活用は、鉄道事業者にとって運用効率やセキュリティ向上を実現する重要な要素となっています。自動改札機は、今後もさらなる技術革新を通じて鉄道システム全体の最適化に貢献していくでしょう。

このトピックの詳細を電子書籍でチェック!

Mobility Nexus では、公共交通の最新動向や技術解説を深掘りした電子書籍を定期的に発行しています。本記事のテーマに関連する詳細な情報を、より体系的にまとめた内容を Kindle でお読みいただけます。

電子書籍では、ニュースの時系列整理だけでなく、技術の背景や影響、業界の今後の展望についても解説。業界関係者はもちろん、公共交通に関心のある方にも役立つ内容となっています。