公開日:

最適航路選定システムとは|海運用語を初心者にも分かりやすく解説

- 海運

- 用語解説

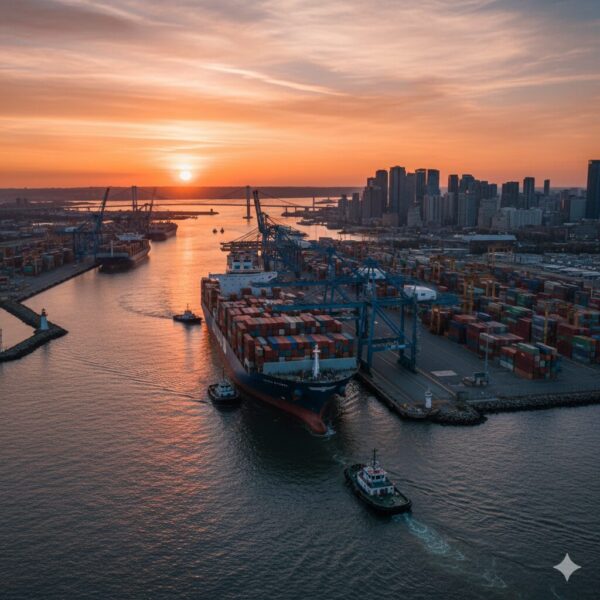

海運業界で「最適航路選定システム」という言葉を耳にされたことはありますでしょうか?このシステムは、今日の船舶運航において、安全性、経済性、そして環境負荷低減を実現するための非常に重要な技術です。本記事では、この最適航路選定システムについて、その基本的な概念から具体的な機能、導入メリット、さらには最新技術や導入事例まで、初心者の方にもわかりやすく詳細に解説してまいります。海運業界に携わる方はもちろん、海上輸送にご興味のある方も、ぜひ最後までお読みください。

最適航路選定システムとは?

最適航路選定システムとは、簡単に言えば、船舶が目的地まで最も効率的かつ安全に航行できるルートを、最新の気象データや海洋データ、船舶の性能データなどを総合的に分析して決定するシステムのことです。

なぜ最適航路選定が必要なのか?

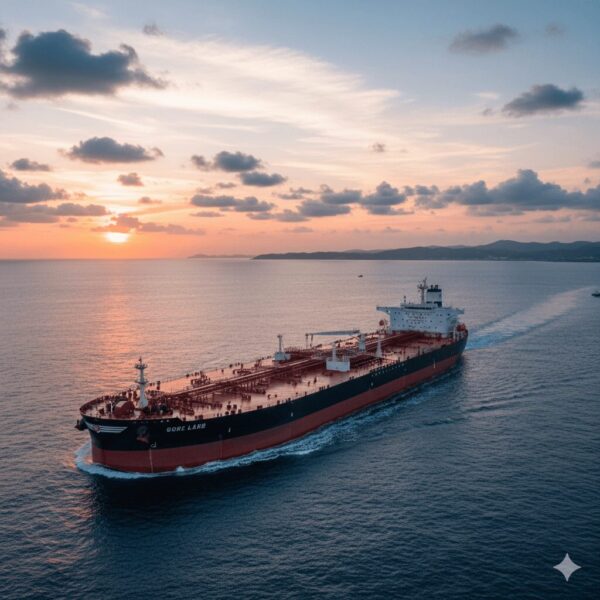

海運は、世界の貿易量の大部分を支える重要な輸送手段です。しかし、広大な海洋を航行する船舶は、常に自然の厳しい条件に晒されています。荒れた海や悪天候は、航海速度の低下、燃料消費量の増加、さらには座礁や転覆といった重大な事故のリスクを高めます。また、国際的な環境規制の強化により、CO2排出量の削減も喫緊の課題となっています。このような背景から、経験と勘に頼る従来の航路選定から、科学的根拠に基づいた最適航路選定が不可欠となっています。

最適航路選定の目的

最適航路選定システムの主な目的は、以下の3点に集約されます。

燃料費の削減

船舶の運航コストの大部分を占めるのが燃料費です。最適航路選定により、悪天候を避け、波浪抵抗の少ないルートを選択することで、無駄な燃料消費を抑え、大幅なコスト削減が期待できます。例えば、風や波の向きを考慮し、最も抵抗の少ない角度で航行することで、同じ速度でも必要な出力が減り、結果として燃料消費を抑えることができるのです。

CO2排出量の削減

燃料消費量の削減は、そのままCO2排出量の削減に直結します。これは、国際海事機関(IMO)が定める環境規制への対応だけでなく、企業の社会的責任(CSR)の観点からも非常に重要です。2023年からはEEXI(既存船エネルギー効率指標)やCII(燃費実績指標)といった規制が本格的に適用されており、最適航路選定システムはこれらの達成に大きく貢献します。

航海の安全性向上

悪天候や高波浪域を避けることで、船体への負荷を軽減し、乗組員の安全を確保します。また、航海時間の短縮により、海賊行為のリスクが高い海域での滞在時間を減らすことにも繋がります。

最適航路選定システムの機能と仕組み

最適航路選定システムは、さまざまなデータを収集・分析し、最適な航路を導き出します。その主要な機能と仕組みについて詳しく見ていきましょう。

リアルタイムデータの収集と分析

システムの根幹をなすのが、多岐にわたるリアルタイムデータの収集と分析です。これらのデータがなければ、精度の高い最適航路は導き出せません。

気象・海象データ

風向・風速、波高・波周期・波向、潮流、海流、気圧、気温、海水温など、船舶の航行に直接影響を与えるデータが世界中の観測所や衛星からリアルタイムで収集されます。これらのデータは、気象予報モデルによって数日先までの予測が行われ、システムに取り込まれます。

船舶データ

船種、サイズ、積載量、喫水、エンジンの種類、燃料消費量、運航性能曲線(風や波の状況によって速度と燃料消費がどのように変化するかを示すデータ)など、個々の船舶の特性に関するデータが登録されています。これらのデータは、特定の船舶にとって最適な航路を計算する上で不可欠です。

海図・水深データ

電子海図(ENC)や水深データも重要な情報源です。浅瀬や暗礁、航路規制区域、航行禁止区域などを考慮し、安全なルートを確保するために利用されます。

港湾情報

出発港と目的港の潮汐情報、入出港の規制、港湾内の水深なども考慮されます。特に大型船の場合、潮位によって入港できる時間帯が限られることがあります。

アルゴリズムによる最適化計算

収集された膨大なデータは、高度なアルゴリズムを用いて分析され、最も効率的な航路が計算されます。これは、単に最短距離を結ぶだけでなく、より複雑な要素を考慮に入れます。

波浪抵抗の最小化

船舶が波を切って進む際に受ける抵抗を波浪抵抗と呼びます。波浪抵抗が大きいほど、多くの燃料が必要になります。システムは、予測される波浪データに基づいて、波浪抵抗が最小となる航路と速度を計算します。

風の影響の考慮

追い風を最大限に利用し、向かい風の影響を最小限に抑えるルートが算出されます。例えば、わずかに遠回りになっても、追い風を受けられるルートの方が、結果的に燃料消費が少なくなる場合があります。

潮流・海流の利用

潮流や海流に乗ることで、速度を上げ、燃料消費を抑えることができます。逆に、逆流を避けることで、無駄な推進力を抑えます。

遅延・スケジュール制約

定時運航が求められる場合、システムは到着予定時刻(ETA)を考慮し、多少燃料を犠牲にしてでも、スケジュール通りに到着できる航路を提案します。また、特定の時間までに特定の海域を通過する必要があるといった制約も考慮に入れます。

複数の最適化基準

システムによっては、「燃料消費量最小」「CO2排出量最小」「到着時間最短」「波浪負荷最小」など、複数の最適化基準を設定し、ユーザーが目的に応じて選択できる機能を持つものもあります。

最適航路選定システム導入のメリット

最適航路選定システムを導入することで、海運会社は多岐にわたるメリットを享受することができます。経済的な側面だけでなく、環境面、安全性、そして企業価値向上にも繋がります。

コスト削減効果

最も直接的で分かりやすいメリットがコスト削減です。燃料費は船舶運航費の大部分を占めるため、その削減は会社の収益に直結します。

燃料費の大幅な削減

具体的な削減率は、航路や船種、運航条件によって異なりますが、一般的に5%〜15%程度の燃料削減効果が見込まれます。例えば、年間数億円の燃料費がかかる大型船の場合、年間数千万円〜億単位のコスト削減に繋がる可能性を秘めています。悪天候回避や波浪抵抗の少ない航路選択、最適なトリム(船体の傾き)調整の提案などにより実現されます。

運航効率の向上

航海時間の短縮は、船舶の稼働率向上に繋がり、より多くの貨物を運ぶ機会を創出します。また、最適な速度で航行することで、エンジンの負荷を軽減し、メンテナンスコストの削減にも寄与します。例えば、無駄な加速や減速を減らし、一定の速度で安定して航行することで、機関への負担を軽減し、部品の摩耗を抑えることができます。

環境負荷低減への貢献

地球温暖化対策が喫緊の課題となる中、海運業界も例外ではありません。最適航路選定システムは、この環境規制への対応を強力に後押しします。

CO2排出量の削減

燃料消費量の削減は、直接的にCO2排出量の削減に繋がります。これは、IMOが定めるEEXIやCIIといった環境規制の達成に不可欠です。システムの導入は、企業の環境への配慮を示す重要な指標となり、ブランドイメージ向上にも寄与します。

硫黄酸化物(SOx)排出量の削減

燃料消費が減ることで、SOx排出量も比例して減少します。低硫黄燃料の使用義務化に加え、システムによる燃料削減は、さらなる環境負荷低減に繋がります。

安全性とコンプライアンスの強化

経済性だけでなく、航海の安全性向上にも大きく貢献します。

荒天回避による事故リスクの低減

予測される悪天候域を事前に把握し、迂回することで、船体の損傷や荷崩れ、乗組員の負傷といった事故のリスクを大幅に低減します。これにより、保険料の削減にも繋がる可能性があります。

定時運航の実現と信頼性向上

気象条件の変化に柔軟に対応し、最適な航路をリアルタイムで再計算することで、荒天による大幅な遅延を回避し、定時運航をサポートします。これにより、顧客への信頼性が向上し、サプライチェーン全体の効率化に貢献します。

最適航路選定システムを支える最新技術

最適航路選定システムの精度と機能は、日進月歩の技術革新によって進化を続けています。特に、データ解析技術とAIの発展がその中核を担っています。

ビッグデータ解析

船舶の運航データ、気象データ、海洋データなど、膨大な情報をリアルタイムで収集し、分析する能力がシステムの精度を決定づけます。

高精度な気象・海象予測モデル

衛星データ、ブイ観測データ、船舶からの観測データなどを統合し、数値気象予報モデルの精度が飛躍的に向上しています。これにより、より詳細かつ正確な風、波、潮流の予測が可能となり、最適航路選定の基盤となっています。

船舶運航データの蓄積と活用

AIS(自動船舶識別装置)データ、VDR(航海情報記録装置)データ、機関データなど、過去の船舶運航データをクラウド上に蓄積し、分析することで、個々の船舶の性能特性をより正確に把握し、予測モデルの精度向上に役立てています。例えば、特定の船種が特定の波浪条件でどのように燃料を消費するか、といった具体的な知見が得られます。

AI(人工知能)と機械学習

AIと機械学習の導入は、最適航路選定システムに新たな次元の知能をもたらしています。

予測モデルの自動最適化

機械学習アルゴリズムは、過去の膨大な運航データと気象データを学習し、未来の気象変化が船舶の運航に与える影響をより正確に予測します。これにより、人間が設定するルールベースの最適化では見つけられなかった、より効率的な航路を発見する可能性を秘めています。

リアルタイムでの適応能力

AIは、航海中に変化する気象条件や船舶の状態にリアルタイムで適応し、航路を再計算して最適なルートを継続的に提案できます。例えば、予期せぬ悪天候の接近や、エンジントラブルによる速度低下などが発生した場合でも、AIが瞬時に新たな最適解を導き出します。

異常検知とリスク予測

機械学習を活用することで、過去のデータから異常な運航パターンを検知したり、特定の気象条件下でのリスクを予測したりすることも可能です。これにより、乗組員は潜在的な危険を早期に認識し、適切な対策を講じることができます。

ディープラーニングによる性能曲線学習

ディープラーニングを用いることで、特定の船舶の複雑な運航性能曲線(風向、波高、喫水、速度など、多岐にわたる要素が燃料消費に与える影響)を、より高精度に学習し、その船舶に最適な速度と航路を提案できるようになります。

クラウドコンピューティングとIoT

これらの技術が、システムのインフラとデータ収集を支えています。

膨大なデータ処理能力

最適航路選定には、膨大なデータのリアルタイム処理と複雑な計算が必要です。クラウドコンピューティングは、この処理能力を柔軟かつスケーラブルに提供します。

IoTデバイスによるデータ収集

船舶に搭載されたIoTセンサーは、エンジンの状態、燃料消費量、GPS位置情報、速度、船体動揺など、さまざまな運航データをリアルタイムで収集し、クラウドに送信します。これらのデータは、システムの精度向上とリアルタイムな航路再計算に活用されます。

最適航路選定システムの導入事例と展望

実際に最適航路選定システムを導入している企業は増えており、その効果は顕著です。ここではいくつかの事例と、今後の海運業界における本システムの展望について述べます。

導入企業の具体例

多くの大手海運会社が、最適航路選定システムを導入し、その効果を実感しています。

日本郵船株式会社

日本郵船は、気象海象情報と船舶の性能データを活用し、安全運航と燃費削減に貢献する「船陸間連携システム」を導入しています。これは、最適航路選定システムを中核としたもので、陸上オペレーターがリアルタイムで船舶の運航状況を把握し、最適な航路を提案することで、高い燃費削減効果と安全性向上を実現しています。特に、悪天候回避や潮流の利用による効果は大きく、年間を通じて安定した運航計画の達成に貢献しています。

商船三井

商船三井は、デジタル技術を活用した「FOCUSプロジェクト」を推進しており、その一環として最適航路選定システムを導入しています。気象・海象データと運航データを統合し、AIを活用したシステムにより、燃料消費量の削減とCO2排出量削減に取り組んでいます。過去の航海データから学習したAIが、より精度の高い予測を行い、リアルタイムで最適な航路を提案することで、効率的な運航と環境負荷低減を両立させています。

川崎汽船

川崎汽船もまた、船舶運航支援システムの一部として、最適航路選定機能を活用しています。同社は、最新の気象予報データを取り入れ、船舶の性能を考慮した上で、最も安全で経済的な航路を船長に提案する仕組みを構築しています。これにより、悪天候時の避航判断を支援し、燃料消費の最適化を図っています。

これらの事例からもわかるように、最適航路選定システムは、単なるコスト削減ツールではなく、企業の競争力強化、環境規制対応、そして安全運航の確保に不可欠なものとして位置づけられています。

今後の展望

最適航路選定システムは、今後も技術革新とともに進化を続けるでしょう。

自律運航との融合

将来的には、最適航路選定システムが、自律運航船の運航計画の中核を担うと予想されます。AIがリアルタイムの状況変化に対応しながら、自動的に最適な航路を選択し、運航を制御するようになるでしょう。これにより、人為的ミスを排除し、さらなる安全性と効率性の向上が期待されます。

デジタルツインの活用

船舶のデジタルツイン(物理的な船舶を仮想空間上に再現したもの)を活用することで、より高精度なシミュレーションと最適化が可能になります。船舶の経年劣化やメンテナンス状況まで考慮に入れた、究極の最適航路選定が実現するかもしれません。

サプライチェーン全体での最適化

単一の船舶だけでなく、複数の船舶や陸上輸送、港湾施設全体を含めたサプライチェーン全体で最適化を図る動きが進むでしょう。これにより、物流全体の効率性が向上し、社会全体の生産性向上に貢献することが期待されます。

最適航路選定システムの導入における課題と考慮点

最適航路選定システムの導入は多くのメリットをもたらしますが、同時にいくつかの課題も存在します。導入を検討する際には、これらの点を十分に考慮する必要があります。

データの品質と統合

システムの精度は、入力されるデータの品質に大きく依存します。

データ収集の正確性

気象データや船舶データが不正確であれば、システムが導き出す最適航路も不正確になります。センサーの校正、データ入力の厳格な管理など、データの品質を確保するための体制が必要です。

異種データの統合

さまざまなシステムから得られる異種データをシームレスに統合し、一元的に管理するシステム基盤の構築が必要です。これは、既存のITインフラとの連携も含むため、ある程度の投資と技術的な専門知識が求められます。

コストとROI(投資収益率)

導入にかかる初期費用と、それによって得られるリターンのバランスを検討することが重要です。

初期導入コスト

システム導入には、ソフトウェアのライセンス費用、ハードウェアの購入費用、そしてシステム構築のためのコンサルティング費用など、まとまった初期費用がかかります。特に、既存システムとの連携やカスタマイズが必要な場合は、さらにコストが増加する可能性があります。

運用・保守コスト

システム稼働後も、定期的なメンテナンス、データ更新、技術サポートなどの運用・保守コストが発生します。これらのランニングコストも考慮に入れた上で、長期的な視点でのROIを評価する必要があります。

組織内での運用と人材育成

新しいシステムの導入は、組織内のワークフローや従業員のスキルにも影響を与えます。

運用体制の構築

システムを最大限に活用するためには、陸上と船上の連携、そして緊急時の対応プロトコルなど、明確な運用体制を構築する必要があります。誰がどのような役割を担い、どのような判断基準でシステムを活用するのかを定めることが重要です。

人材育成とスキル向上

システムを効果的に使いこなすためには、オペレーターや船長、エンジニアが新しいツールの操作方法を習得し、その分析結果を適切に解釈できるスキルを身につける必要があります。トレーニングプログラムの実施など、人材育成への投資が不可欠です。

船長の経験との融合

システムが示す最適航路はあくまで推奨であり、最終的な判断は船長の経験と責任において行われます。システムからの提案と船長の知見をどのように融合させ、より安全で効率的な運航を実現していくかという点も、運用上の重要な考慮点となります。

まとめ:海運の未来を拓く最適航路選定システム

最適航路選定システムは、海運業界が直面する燃料費の高騰、環境規制の強化、そして安全性の確保という喫緊の課題に対し、非常に有効な解決策を提供するものです。リアルタイムの気象・海象データ、船舶データ、そして高度なAI・機械学習技術を組み合わせることで、船舶はかつてないほどの精度と効率性で運航できるようになります。

このシステムは、単に航海時間を短縮したり燃料を節約したりするだけでなく、CO2排出量の削減という地球規模の課題解決に貢献し、荒天回避による事故リスクの低減、ひいては企業の競争力強化にも繋がります。日本郵船、商船三井、川崎汽船といった大手海運会社が既に導入し、その効果を実証していることは、その有用性を裏付けています。

今後は、自律運航やデジタルツインといった先進技術との融合により、さらにその可能性を広げていくことでしょう。もちろん、導入にはデータ品質の確保、コスト、そして人材育成といった課題もありますが、これらを乗り越えることで得られるリターンは計り知れません。

最適航路選定システムは、海運の未来を拓く鍵となる技術であり、持続可能で効率的な海上輸送を実現するために不可欠な存在です。この情報が、海運業界に携わる皆様、そして海上輸送にご興味をお持ちの皆様にとって、有益な知識となることを願っております。