公開日:

サイドスラスターとは|海運・船舶用語を初心者にも分かりやすく解説

- 海運

- 用語解説

この記事は、「サイドスラスターとは何か?」という疑問をお持ちの方に向けて、その基本から応用までを網羅的に解説するものです。船舶の操船において不可欠な役割を果たすサイドスラスターの仕組みや種類、メリット・デメリット、そして実際の活用事例まで、専門家が分かりやすくご説明いたします。業界関係者の方々はもちろん、海運技術に興味を持つすべての方々にとって、有益な情報となることを目指しています。

サイドスラスターとは?

サイドスラスターとは、船舶の船首や船尾に横向きに設置される推進装置のことで、主に船舶を横方向に移動させたり、その向きを変えたりする際に使用されます。主機関の推進力だけでは難しい狭い港内での離着岸や、強風・潮流下での定点保持など、精密な操船が求められる状況で絶大な威力を発揮します。これにより、タグボートの支援を軽減したり、より安全で効率的な運航を実現したりすることが可能となります。

サイドスラスターの基本的な役割

サイドスラスターの最も重要な役割は、船舶の横方向の移動を補助することです。例えば、岸壁に船を横付けする際や、船首を特定の方向に向けるために船体を回転させる際などに使用されます。主推進器は主に船を前後に動かすためのものであり、横方向への直接的な推進力は持ちません。そこで、サイドスラスターが船の「横移動」や「回頭」という、主推進器だけでは困難な動作をサポートし、操船の自由度を格段に向上させます。

なぜサイドスラスターが必要なのか?

大型の船舶ほど、その慣性力は大きく、風や潮流の影響も受けやすいため、限られた水域や悪条件下での精密な操船は非常に困難になります。サイドスラスターがない場合、これらの操作には複数のタグボートが必要になったり、非常に熟練した操船技術が求められたりします。サイドスラスターを装備することで、これらの外部からの支援を減らし、操船者の負担を軽減し、最終的には運航コストの削減や安全性の向上に寄与します。特に、フェリーや客船、コンテナ船、オフショア支援船など、頻繁に港に出入りする船舶や定点保持が求められる船舶にとって、サイドスラスターはもはや不可欠な装備と言えるでしょう。

サイドスラスターの主要な種類とそれぞれの特徴

サイドスラスターには、いくつかの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。船舶の用途や求める性能に合わせて適切なタイプが選ばれます。ここでは、代表的なサイドスラスターの種類とその特徴について詳しく解説します。

トンネルスラスター(横方向推進器)

最も一般的なサイドスラスターの形式が「トンネルスラスター」です。これは、船体の水面下部分に横方向のトンネルを設け、その中にプロペラを配置したものです。プロペラが回転することでトンネル内の水を吸い込み、反対側の開口部から勢いよく噴出させることで横方向の推力を発生させます。構造が比較的単純で信頼性が高く、多くの船舶に採用されています。ただし、推力は一方向のみで、推力方向の変更にはプロペラの回転方向を逆にする必要があります。

固定ピッチプロペラ(FPP)方式

固定ピッチプロペラ(FPP)方式のトンネルスラスターは、プロペラの羽根の角度(ピッチ)が固定されているタイプです。推力の調整は、プロペラの回転速度を変えることで行います。構造がシンプルでコストも比較的低いというメリットがありますが、推力方向を反転させる際には、プロペラの回転方向そのものを逆転させる必要があるため、応答性には限界があります。しかし、堅牢性と信頼性が高いため、多くの船舶で広く採用されています。効率的な推力発生のためには、プロペラの翼型(エアフォイル断面)や枚数、直径が重要な設計要素となります。

可変ピッチプロペラ(CPP)方式

可変ピッチプロペラ(CPP)方式のトンネルスラスターは、プロペラの羽根の角度を油圧などで可変させることができるタイプです。これにより、プロペラの回転方向を変えることなく、推力の大きさと方向(左右)を自在に調整することが可能です。応答性が非常に高く、精密な操船が要求される船舶や、ダイナミックポジショニングシステム(DPS)と連携して使用される船舶などで重宝されます。しかし、構造が複雑になるため、FPP方式に比べて導入コストやメンテナンスコストが高くなる傾向があります。ピッチ制御機構は、プロペラハブ内部に組み込まれた油圧シリンダーとリンク機構によって実現され、高い精度での推力制御が可能です。

アジマススラスター(全周旋回推進器)

アジマススラスターは、プロペラと駆動装置が一体となり、360度全方向に旋回可能なタイプです。これにより、横方向だけでなく、斜め方向などあらゆる方向への推力を自在に発生させることができます。サイドスラスターとしてだけでなく、主推進器としても使用されることが多く、特にタグボートやオフショア支援船、調査船など、高い機動性と精密な操船能力が求められる船舶に採用されています。トンネルスラスターと比較して、より複雑な操船が可能になりますが、コストや設置スペースの面で制約があります。旋回部は船体内部から油圧モーターや電動モーターで駆動され、正確な推力ベクトル制御を可能にします。

サイドスラスターの仕組みと技術的要素

サイドスラスターがどのようにして船舶を横方向に動かすのか、その基本的な仕組みと、それに付随する技術的な要素について詳しく見ていきましょう。

プロペラと推進力の発生原理

サイドスラスターの核心は、やはり「プロペラ」です。プロペラが回転することで、周囲の水を後方に加速させ、その反作用として前方に推力が発生します。これは、ニュートンの運動の第三法則(作用・反作用の法則)に基づいています。サイドスラスターの場合、このプロペラの回転によってトンネル内の水を横方向に押し出し、船舶全体をその反作用で横に移動させるのです。プロペラの形状や枚数、回転数などは、効率的な推力発生のために綿密に設計されています。特に、トンネル内部の流体力学的な効率を最大化するために、プロペラとトンネル壁とのクリアランス、トンネルの長さなどが最適化されます。プロペラブレードの設計には、キャビテーション(空洞現象)の発生を抑制し、騒音と振動を低減するための工夫も凝らされています。

駆動方式:電動式と油圧式

サイドスラスターのプロペラを駆動する方式には、主に「電動式」と「油圧式」の2種類があります。

電動式サイドスラスター

電動式サイドスラスターは、モーターの力で直接プロペラを回転させる方式です。近年、インバーター制御技術の進化により、モーターの回転速度を細かく制御できるようになり、非常に精密な推力調整が可能になりました。応答性が高く、メンテナンスが比較的容易であるというメリットがあります。また、排気ガスが出ないため、環境負荷が低いという点も特徴です。発電機からの電力供給が必要となるため、船内の電力システムとの連携が重要になります。大型化にも対応しやすく、クリーンな操業を求める船舶で採用が進んでいます。最近では、永久磁石同期モーター(PMSM)などの高効率モーターが採用され、さらに省エネ化が進んでいます。

油圧式サイドスラスター

油圧式サイドスラスターは、油圧ポンプで発生させた油圧の力でモーターを駆動し、プロペラを回転させる方式です。油圧は非常に大きな力を伝えることができるため、コンパクトなシステムで大きな推力を得られるというメリットがあります。また、過負荷に対する耐性も高いとされています。しかし、油圧配管の設置やオイル漏れのリスク、定期的なオイル交換などのメンテナンスが必要となる点が挙げられます。信頼性が高く、多くの既存船舶で広く採用されています。油圧モーターは、ピストン型やベーン型などがあり、それぞれ特性が異なります。圧力補償型可変容量ポンプと組み合わせることで、油圧システムの効率を高め、精密な流量制御による推力調整を実現しています。

制御システムと操船への貢献

サイドスラスターは、単独で機能するだけでなく、高度な制御システムと連携することでその真価を発揮します。現代の船舶では、ジョイスティックやタッチパネルなど直感的なインターフェースからスラスターの推力や方向を操作できます。これらの制御システムは、単にプロペラの回転数を調整するだけでなく、船体の動揺、風向・風速、潮流などの外部情報をリアルタイムで取得し、最適な推力を自動的に計算・出力する機能を備えています。さらに、GPSや風向風速計、ジャイロコンパスなどの情報と連動し、船の位置や向きを自動的に維持する「ダイナミックポジショニングシステム(DPS)」の一部として機能することもあります。DPSは、PID制御(比例・積分・微分制御)などの高度な制御アルゴリズムを用いて、スラスターの推力を連続的に微調整し、ミリメートル単位での船位保持を実現します。これにより、複雑な海上作業や、限られた水域での精密な操船が、より安全かつ効率的に行えるようになります。これらのシステムは、操船者の負担を大幅に軽減し、人為的なミスを減らすことにも貢献します。

水中からのメンテナンスと引き込み式スラスター

サイドスラスターは船体に組み込まれているため、通常のメンテナンスにはドック入りが必要になることが多いですが、一部のサイドスラスターは水中からのメンテナンスを考慮した設計がなされています。例えば、**トンネルスラスター**の場合、トンネル内に水中作業用のアクセスハッチを設けたり、プロペラブレードを水中から交換できるような構造にしたりすることで、ドック期間を短縮し、運航効率を向上させることが可能です。

また、特定の船舶、特に航行中にスラスターが水流抵抗となることを避けたい場合や、万が一の損傷時に引き上げて修理したい場合には、**引き込み式(Retractable)サイドスラスター**が採用されることがあります。これは、使用しない時には船体内部に格納し、必要な時だけ油圧や電動で展開して使用するタイプです。これにより、航行時の抵抗を低減し、燃費効率を高めるメリットがあります。構造が複雑になり、初期コストは高くなりますが、特定の用途においては非常に有効なソリューションとなります。

サイドスラスター導入のメリットとデメリット

サイドスラスターは船舶の操船能力を飛躍的に向上させる一方で、導入には考慮すべき点も存在します。ここでは、サイドスラスターの導入がもたらす主なメリットと、その一方で生じる可能性のあるデメリットについて詳しく掘り下げていきます。

サイドスラスター導入の主なメリット

操船性の向上と安全性確保

サイドスラスターの最大のメリットは、何と言っても操船性の劇的な向上です。特に狭い港湾内での離着岸や、強風・潮流下での定点保持において、その効果は絶大です。船首や船尾を自在に横移動させたり、船体をその場で旋回させたりする能力は、衝突事故のリスクを低減し、船舶の安全な運航に大きく貢献します。これにより、パイロットや船長の操船ストレスも軽減され、よりスムーズな運航が実現します。また、緊急時の回避行動においても、サイドスラスターの迅速な応答性は非常に有効です。

タグボート費用の削減

サイドスラスターを装備することで、離着岸時や港内での移動において、タグボートの支援が不要になったり、その数を減らしたりすることが可能になります。タグボートの利用には高額な費用がかかるため、これは運航コストの大幅な削減に直結します。特に定期的に多数の港に寄港するフェリーや客船、コンテナ船などにとっては、非常に大きな経済的メリットとなります。これにより、港湾オペレーションの自立性が高まります。</p;

運航効率の向上

精密な操船が可能になることで、離着岸作業が迅速化し、港での滞留時間を短縮できます。これにより、全体の運航スケジュールに余裕が生まれ、運航効率が向上します。また、悪天候下でも比較的安定した操船が可能になるため、天候による運航遅延のリスクも低減できます。これは、特に定時運航が求められる旅客船や、サプライチェーンの維持が重要な貨物船にとって大きな利点です。

サイドスラスター導入のデメリットと課題

初期導入コストとメンテナンス費用

サイドスラスターの導入には、高額な初期投資が必要です。特に大型船や複数のスラスターを搭載する場合、そのコストはかなりの額になります。また、定期的な点検や部品交換など、メンテナンスにも費用が発生します。これらのコストは、船舶のライフサイクル全体で考慮されるべき重要な要素です。複雑な機構を持つ可変ピッチプロペラ式や引き込み式スラスターでは、さらにメンテナンスの専門知識と費用が必要となります。

船体構造への影響とスペースの確保

サイドスラスターは船体に直接組み込むため、船体構造の設計に影響を与えます。特にトンネルスラスターの場合、船底に大きな開口部を設ける必要があり、これが船体強度や振動、騒音に影響を与える可能性があります。また、スラスター本体や駆動装置、制御システムなどを収めるためのスペースも確保しなければなりません。これにより、貨物スペースや居住スペースが一部制限される可能性も考慮する必要があります。構造設計においては、応力集中や疲労破壊を避けるための詳細なCAE(Computer Aided Engineering)解析が不可欠です。

燃料消費量の増加と騒音

サイドスラスターを使用すると、当然ながらその駆動のために燃料(または電力)を消費します。頻繁に使用する船舶では、燃料費の増加につながる可能性があります。また、スラスターの稼働時には、プロペラの回転や水の流れによって騒音や振動が発生します。特に客船などでは、乗客の快適性に配慮し、騒音・振動対策が重要となります。水中音響の観点からは、海洋生物への影響も考慮されるようになっており、低騒音設計は今後の重要な技術課題の一つです。キャビテーションの抑制や、防振マウント、遮音材の使用などによって、これらの問題への対策が講じられています。

サイドスラスターが活躍する船舶の種類と活用事例

サイドスラスターは、その特性から様々な種類の船舶で活用されています。ここでは、どのような船舶でサイドスラスターが重要な役割を果たしているのか、具体的な活用事例を交えてご紹介します。

客船・フェリー

客船やフェリーは、頻繁に港に出入りし、狭い水域で精密な操船が求められる代表的な船舶です。サイドスラスターは、これらの船舶が岸壁に接岸する際や離岸する際に、タグボートの支援なしで安全かつ迅速に作業を行うことを可能にします。特に、揺れを抑えたスムーズな接岸は、乗客の快適性向上にも貢献します。例えば、日本の大型フェリーの多くには、船首と船尾に複数のサイドスラスターが搭載されており、これにより風の影響を受けやすい状況下でも、安定した操船を実現しています。これにより、遅延なく乗客の乗り降りを円滑に進められます。

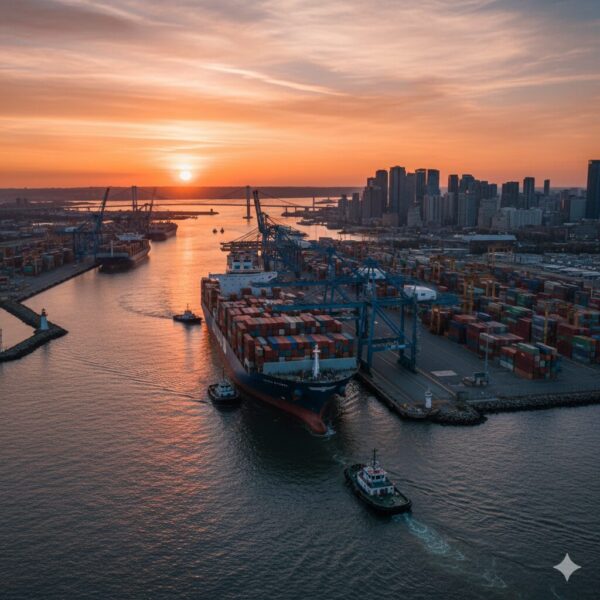

コンテナ船・貨物船

大型のコンテナ船や貨物船も、サイドスラスターを装備しているケースが増えています。これらの船舶は、巨大な船体を持つため、港内での操船が非常に困難です。サイドスラスターの活用により、狭いバースへの着岸や、強風時の船体保持が容易になり、港湾作業の効率化と安全性の向上に寄与しています。特に、世界各地の多様な港に寄港する国際航路の船では、現地の港湾条件に左右されずにスムーズな入出港を行うために不可欠な装備となっています。大型化が進むにつれて、操船に必要な推力も増大するため、より大出力のサイドスラスターが搭載される傾向にあります。

オフショア支援船・調査船

海底油田やガス田のプラットフォーム支援、海洋調査、ケーブル敷設などを行うオフショア支援船や調査船にとって、サイドスラスターは非常に重要な装備です。これらの船舶は、洋上で厳密な位置と姿勢を維持する「ダイナミックポジショニングシステム(DPS)」と連携してサイドスラスターを使用します。これにより、潮流や風、波の影響を受けながらも、指定された位置に正確に留まり、繊細な作業を安全に行うことができます。例えば、深海掘削船では、サイドスラスターと主推進器、GPSなどを統合したDPSにより、数千メートルの水深で掘削作業を正確に実施することが可能です。DPSでは、各スラスターの推力配分を最適化するために、高度なモデル予測制御(MPC)などのアルゴリズムが用いられています。

タグボート(サイドスラスター内蔵型)

驚かれるかもしれませんが、他船の曳航や押し出しを行うタグボート自身も、自らの操船性を高めるためにサイドスラスターを搭載している場合があります。特に、従来のプロペラと舵の組み合わせだけでなく、アジマススラスターを主推進器として用い、さらに補助的にサイドスラスターを装備することで、超精密な操船能力を発揮するタグボートも存在します。これにより、狭い港内での大型船の離着岸支援において、より迅速かつ安全な作業が可能となります。これらのタグボートは、多方向への推力発生能力が高く、複雑な港湾作業を効率的にこなすことができます。

サイドスラスターの将来性と環境への配慮

海運業界が持続可能性への取り組みを強化する中で、サイドスラスター技術もまた進化を続けています。将来的にどのような方向へ進むのか、そして環境への配慮がどのように組み込まれていくのかを見ていきましょう。

電動化とエネルギー効率の向上

近年、船舶の電動化が加速する中で、サイドスラスターもその潮流に乗っています。ディーゼルエンジンによる油圧駆動から、電力によるモーター駆動へのシフトが進んでおり、これによりエネルギー効率の向上が期待されます。また、バッテリー技術の発展と組み合わせることで、港内でのゼロエミッション運航(排出ガスゼロ)も可能になりつつあります。将来的には、より高効率なモーターや制御システムの開発により、消費電力のさらなる削減が見込まれています。具体的には、モーターの低損失化、インバーターの高効率化、そして回生ブレーキ機能の導入などが進められており、システム全体のエネルギー効率を最大化する設計が重要視されています。

騒音・振動の低減技術

サイドスラスターの稼働時に発生する騒音や振動は、乗組員や乗客の快適性に影響を与えるだけでなく、海洋生物への影響も懸念されています。そのため、プロペラの設計最適化、防振構造の採用、低騒音型モーターの開発など、騒音・振動を低減する技術の研究開発が進められています。特に、海洋保護区域を航行する船舶や、静寂性が求められる調査船などでは、この分野の技術進化が不可欠です。プロペラのキャビテーションを抑制するための翼型設計や、プロペラとトンネル壁との間の最適なクリアランスの確保、さらにはアクティブノイズキャンセリング技術の導入なども検討されています。

自動運航船・自律運航船への応用

海運業界では、自動運航船や自律運航船の開発が積極的に進められています。これらの次世代船舶にとって、サイドスラスターは精密な操船を自律的に行うための重要な要素となります。センサーデータとAI(人工知能)を組み合わせた高度な制御システムにより、サイドスラスターが最適なタイミングで最適な推力を発生させ、人間の介入なしに安全な離着岸や定点保持を行うことが可能になるでしょう。これにより、将来的な船舶の安全性と効率性がさらに向上すると期待されています。AIは、天候や潮流、周囲の船舶の動きなどをリアルタイムで解析し、最も効率的かつ安全な操船パターンを学習・実行します。サイドスラスターは、この自律制御の「手足」として、極めて重要な役割を担うことになります。

代替燃料対応と環境規制への適合

国際海事機関(IMO)による排出ガス規制の強化に伴い、船舶は従来の重油だけでなく、LNG(液化天然ガス)、メタノール、アンモニア、水素などの代替燃料への移行が進んでいます。サイドスラスターの駆動システムも、これらの新しい燃料に対応できる設計が求められています。例えば、LNGを燃料とする発電機で電動スラスターを駆動するシステムや、将来的に燃料電池と組み合わせることで、完全にゼロエミッションのサイドスラスターシステムが実現する可能性があります。これにより、サイドスラスターの運用面でも、船舶全体の環境負荷低減に大きく貢献できるようになります。

まとめ:サイドスラスターは現代船舶に不可欠な精密操船装置

本記事では、サイドスラスターが船舶の操船においていかに重要な役割を果たすかについて、その種類、仕組み、メリット・デメリット、そして具体的な活用事例を交えながら詳しく解説してまいりました。サイドスラスターは、単に「横に動く」だけでなく、狭い港内での安全な離着岸、悪天候下での安定した船位保持、そしてダイナミックポジショニングシステムによる精密な作業を可能にする、現代船舶に不可欠な技術であることがお分かりいただけたかと思います。

初期コストやメンテナンス、消費エネルギーなどの課題は残るものの、電動化の推進や騒音・振動の低減技術、さらには自動運航船への応用など、サイドスラスター技術は今後も進化を続けるでしょう。これにより、海運の安全性、効率性、そして環境適合性は一層向上していくものと期待されます。船舶業界に携わる皆様はもちろん、海運技術にご興味をお持ちの方々にとって、本記事がサイドスラスターへの理解を深める一助となれば幸いです。

今後も、船舶技術の進歩に注目し、安全で持続可能な海運の発展に貢献する技術がより広く普及していくことを願っています。