公開日:

アジマススラスター(ポッド推進器)とは|海運用語を初心者にも分かりやすく解説

- 海運

- 用語解説

この記事は、「アジマススラスター(ポッド推進器)」というキーワードで検索されている、船舶業界関係者の方、専門的な知識を深めたい方、そしてこの革新的な技術に興味を持たれたすべての方に向けて執筆しています。従来の推進システムとは一線を画すアジマススラスターは、船舶の操縦性、安全性、そして省エネルギー性能を飛躍的に向上させる画期的な技術です。タグボート不要の離着岸、狭い港湾での自在な動き、洋上での精密な定点保持など、その能力は多岐にわたります。本記事では、このポッド推進器の基本的な仕組みから、詳細な構造、多様な種類、メリット・デメリット、進化の歴史、具体的な導入事例、そして今後の展望に至るまで解説します。この記事を読めば、アジマススラスターのすべてが理解でき、業務や知識習得に役立つことをお約束します。

アジマススラスター(ポッド推進器)とは?

アジマススラスター、別名ポッド推進器とは、プロペラと駆動モーターを一体化させ、そのユニット全体が360度水平方向に回転する能力を持つ、革新的な船舶の推進システムです。このシステムは、舵(ラダー)に依存することなく、推進器の向きを変えるだけで推力の方向を自由自在にコントロールできるため、従来の船舶では考えられなかった驚異的な操縦性を実現します。この技術の導入は、船舶の運航方法、設計思想、そして安全性に根本的な変化をもたらしました。

従来の固定式プロペラ・舵システムとの根本的な相違点

従来の推進システムでは、船尾に固定されたプロペラが常に一定方向(船の前後方向)に推力を発生させます。船の向きを変えるためには、プロペラ後方に設置された舵板(ラダー)を動かし、水流の向きを変えることで船体を旋回させていました。この方式には、以下のような限界がありました。

- 操船性の制約: 舵は船が前進しているときにのみ効果を発揮し、低速時や停止時には効力が著しく低下します。

- 抵抗の発生: 舵板自体が水の抵抗を生み出すため、推進効率が低下します。

- 複雑な港内操船: 横方向への移動が自力では難しいため、接岸・離岸時にはタグボートの支援が必要となることが一般的です。

一方、アジマススラスターはプロペラそのものが可動するため、舵の機能を内包しており、これらの課題を根本的に解決します。船は停止している状態でも、推力の向きを自由に調整してその場で旋回したり、真横に移動したりすることが可能です。

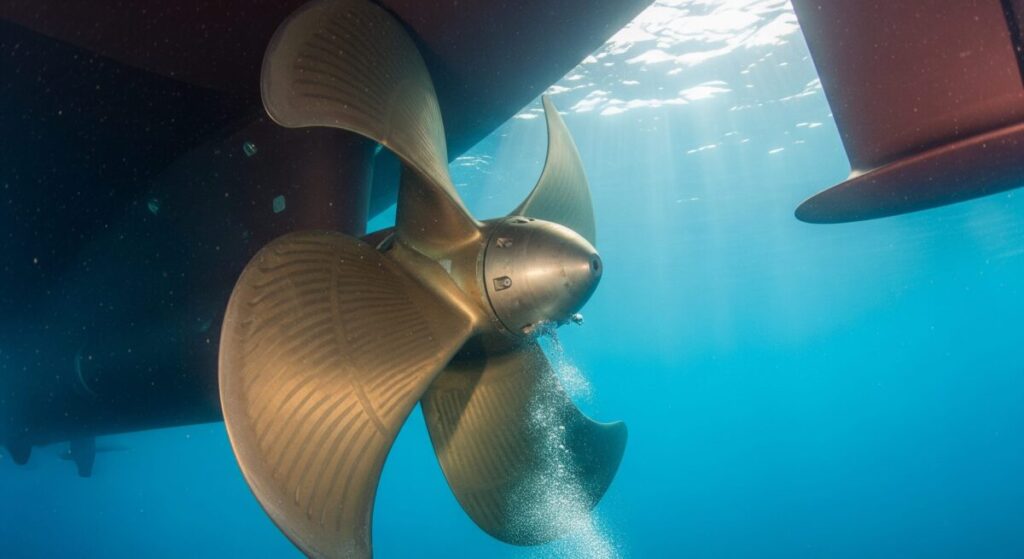

ポッド推進器の構造と推力発生のメカニズム

ポッド推進器は、主に以下の要素で構成されています。

- ポッド本体: プロペラ、電動モーター、軸受、シールなどを内蔵する流線形の防水ケーシング。船底から垂直に突き出す形で取り付けられます。

- プロペラ: ポッドの先端に装着され、推力を発生させます。効率を最大限に引き出すため、可変ピッチ式や高効率な固定ピッチ式が採用されます。

- 電動モーター: ポッド内部に内蔵され、プロペラを直接駆動します。これにより、従来の推進軸やギアボックスが不要になります。

- 旋回機構(アジマス機構): ポッド全体を垂直軸を中心に360度回転させるための油圧または電動のシステムです。これにより、推力方向を精密に制御できます。

推力の発生メカニズムは、まず船内の発電機(ディーゼル発電機やガスタービン発電機)で電力を生成し、その電力をケーブルを通じてポッド内の電動モーターに供給します。モーターがプロペラを回転させ、推力を生み出します。そして、操船者からの指令に応じて旋回機構がポッドの向きを変え、推力の方向を瞬時に変更する仕組みです。この一連の流れは、コンピューターによる統合制御システム(PCS: Propulsion Control System)によって極めて精密に制御されます。

アジマススラスターの主要な種類と技術的特徴

アジマススラスターは、その駆動方式やプロペラのタイプによっていくつかの種類に分類されます。それぞれの特徴を理解することで、なぜ特定の船種で特定のタイプが採用されるのかが分かります。

駆動方式による分類:メカニカル式と電動ポッド式

ポッド推進器の最も重要な分類は、プロペラを駆動する動力源の伝達方法にあります。

メカニカル式アジマススラスター(Z-ドライブ、L-ドライブ)

この方式は、船体内に設置されたディーゼルエンジンから、シャフト(推進軸)とギアボックスを介してポッド内のプロペラに動力を伝達します。

- Z-ドライブ: 船内の水平なエンジンから垂直なシャフト、そしてポッド内の水平なシャフトへと、動力伝達経路がアルファベットの「Z」の字を描くことから名付けられました。構造が比較的単純で、高出力のディーゼルエンジンを直接利用できるため、タグボートやフェリーなど、中・小型船に広く普及しています。

- L-ドライブ: 船内のエンジンから垂直なシャフトを通じて直接ポッド内のプロペラを駆動します。こちらは「L」の字を描く伝達経路が特徴です。

これらのメカニカル式は、初期コストが比較的抑えられますが、複雑なギアシステムが必要となり、船内空間の制約や騒音・振動の問題を抱えやすいという側面があります。

電動ポッド式(Podded Propulsion)

現在の主流であり、特に大型船で採用されているのがこの電動ポッド式です。船内にはディーゼル発電機やガスタービン発電機が設置され、そこで生まれた電力がケーブルを通じてポッド内の電動モーターに供給され、プロペラを直接回します。

- 推進軸の撤廃: 推進軸が不要になるため、船体内のレイアウトが非常に自由になり、客室や貨物スペースを拡大できます。

- 高い効率と制御性: 電動モーターは回転速度をきわめて精密に制御できるため、微速での操船や、ダイナミック・ポジショニング(DP)システムとの連携が容易です。

- 静粛性・低振動: 駆動部が船室から隔離されるため、船内の騒音や振動が大幅に低減され、クルーズ客船や調査船にとって大きなメリットとなります。

この方式の代表的な製品としては、ABB社が開発した**アジポッド(Azipod)**が最も有名で、ポッド推進器の代名詞となっています。

プロペラタイプによる分類:固定ピッチと可変ピッチ

アジマススラスターに装着されるプロペラも、いくつかのタイプがあります。

固定ピッチプロペラ(FPP: Fixed Pitch Propeller)

羽根(ブレード)の角度(ピッチ)が固定されているタイプです。推力の向きや強弱は、モーターの回転方向と回転数で制御します。構造がシンプルで製造コストが低いのが特徴です。

可変ピッチプロペラ(CPP: Controllable Pitch Propeller)

羽根の角度を油圧システムなどを使って自由に調整できるタイプです。モーターの回転方向を変えずに、ピッチを変えるだけで前進・後進、推力調整が可能です。これにより、エンジンの回転数を一定に保ちながら推力を制御できるため、燃費効率が向上し、応答性の高い操船が実現します。

アジマススラスターのメリットとデメリットを詳細解説

革新的な技術であるアジマススラスターには、従来の推進システムを凌駕する多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。これらを正しく理解することが、導入の是非を判断する上で不可欠です。

アジマススラスターの圧倒的なメリット

アジマススラスターの最大の強みは、その全方向への推力発生能力に起因する多岐にわたる利点です。

1. 飛躍的な操縦性の向上

アジマススラスターは、船の舵板に頼ることなく、前後進はもちろん、真横への移動(横行)、その場での旋回(360度回頭)を可能にします。この能力は、以下のシーンで絶大な効果を発揮します。

- 離着岸作業: 狭い港湾や強風下でも、タグボートの支援なしで安全かつ迅速に接岸・離岸できます。これにより、港湾利用料やタグボート費用といった運航コストを大幅に削減できます。

- 狭水路航行: 運河や湾内などの狭い水域でも、舵角を大きく取る必要がなく、安全かつ効率的に航行できます。

- 定点保持(ダイナミック・ポジショニング): GPSや風向・風速計などの情報をもとに、船が自動的に位置を維持するシステム(DPシステム)の中核をなします。海底油田掘削船やケーブル敷設船など、精密な位置保持が不可欠な特殊船でこの能力は生命線となります。

2. 高い推進効率と省エネルギー性能

従来の推進システムでは、舵板が水の抵抗を生み出すため、推進効率が低下します。アジマススラスターは舵が不要なため、船体抵抗が少なく、流体抵抗の少ない滑らかな船底形状を実現できます。また、プロペラの向きを微調整することで、船のトリム(船体の傾き)を最適化し、さらなる燃費向上を図ることも可能です。メーカーのデータによると、従来の推進システムと比較して燃費を最大15%改善できる事例も報告されています。

3. 船内空間の有効活用と設計の自由度

電動ポッド式の場合、船内に大掛かりな推進軸やギアボックス、舵の機構を設置する必要がなくなります。これにより、船体内部のレイアウトが飛躍的に自由になり、客室や貨物室、機械室などの空間をより有効に利用できます。特にクルーズ客船やフェリーでは、乗客スペースの拡大に直結します。

4. 振動・騒音の低減とメンテナンス性の向上

ポッド内にモーターが収納されているため、船室から駆動部が離れており、船内の騒音や振動が大幅に低減されます。これは、乗客の快適性向上だけでなく、乗組員の労働環境改善にもつながります。また、推進器のモジュール化が進んでおり、メンテナンスや修理のためにポッド全体を交換することも可能になり、ダウンタイムを短縮できるメリットもあります。

アジマススラスターのデメリットと課題

多くの利点がある一方で、アジマススラスターには以下のデメリットも存在します。

1. 高い初期導入コスト

複雑な構造、高精度な制御システム、そして高度な製造技術を要するため、従来の推進システムと比較して初期の導入コストが非常に高くなります。このため、導入が経済的に見合うかどうかは、船の用途や運航計画を綿密に検討する必要があります。

2. メンテナンスと修理の複雑性

ポッド推進器は水中に完全に沈んでいるため、点検や修理には**ドライドック(乾ドック)**に入れる必要があります。特に、ポッドの回転部分にある重要なシール(軸封)の定期的な交換は必須であり、この作業には専門的な知識と設備が求められます。

3. 浅瀬でのリスクと損傷の可能性

推進器が船底から突出しているため、浅瀬や海底の障害物、流木などに接触するリスクがあります。損傷した場合、航行不能に陥る可能性もあり、安全運航のためには航路選定に細心の注意が必要です。

4. 推進効率の最適化

特定の高速航行時において、プロペラが水を掻き回す際に発生するキャビテーションが、従来の固定プロペラよりも発生しやすい場合があります。ただし、最新のポッド推進器では流体力学に基づいた設計最適化が進んでおり、この問題は大幅に改善されています。

アジマススラスターの歴史:発明から現代の主流技術へ

アジマススラスターは、一朝一夕に生まれた技術ではありません。そのルーツは古く、長い年月をかけて進化を遂げ、今日の地位を築き上げてきました。

黎明期:ショットル社による「Z-ドライブ」の発明

アジマススラスターの原型は、1950年代にドイツのショットル社(Schottel)が開発した「Z-ドライブ」に遡ります。これは、今日のポッド推進器とは異なり、船内に設置されたディーゼルエンジンの動力をZ字型のギアシステムで伝達するものでした。この技術は、特にタグボートやフェリーなど、高い操縦性が求められる小型船に革命をもたらし、商業的な成功を収めました。

転換期:電動ポッド推進器「アジポッド(Azipod)」の誕生

アジマススラスターの歴史における最大の転換点は、1980年代後半にスイスのABB社とフィンランドのKvaerner Masa-Yards社(現Meyer Turku)が共同で開発した**アジポッド(Azipod)**の登場です。これは、プロペラを駆動する電動モーターをポッド内部に直接内蔵するという、これまでにない画期的なアイデアでした。

1990年、世界初の商用電動ポッド推進器としてフィンランドの氷砕客船に試験的に搭載され、その優れた性能が実証されました。その後、クルーズ客船市場に参入し、その高い操縦性、静粛性、省エネ性能が評価され、瞬く間に大型客船の標準的な推進システムとなりました。これにより、アジマススラスターは単なる特殊船向けの技術から、海運業界全体の主流技術へと進化を遂げました。

現代:技術革新と今後の展望

現代のアジマススラスターは、さらなる高出力化、高効率化、そして高信頼性を目指して進化を続けています。

- デジタル化と統合制御: 推進器の運転状況をリアルタイムで監視し、最適な制御を行う**統合制御システム**が不可欠です。これにより、燃料効率の最大化や故障の予知保全が可能となります。

- エネルギー効率の追求: プロペラの翼型を流体力学的に最適化したり、ポッド本体を魚雷型にして水の抵抗を最小化したりするなど、様々なアプローチで効率向上が図られています。

- 多様な船種への適用: これまで主に客船や特殊船で使われていましたが、最近ではコンテナ船や大型貨物船への導入も検討されており、その適用範囲は広がり続けています。

アジマススラスターの導入事例:その活躍の場

アジマススラスターは、その特異な能力を最大限に活かせる様々な船種で導入されています。ここでは、代表的な船種と、実際に導入している企業の事例をご紹介します。

1. クルーズ客船:快適性と安全性の追求

クルーズ客船は、アジマススラスターの最大の導入事例です。

- 導入理由: 巨大な船体が狭い港湾でスムーズに離着岸できること、船内での振動や騒音が低減され乗客の快適性が向上すること、そして燃費効率が良いことが挙げられます。

導入事例:カーニバル・コーポレーションとロイヤル・カリビアン・インターナショナル

世界有数のクルーズ会社であるカーニバル・コーポレーションやロイヤル・カリビアン・インターナショナルは、**「オアシス・オブ・ザ・シーズ」**のような超大型客船にアジマススラスターを複数基搭載しています。これにより、タグボートに頼ることなく世界中の港に寄港し、乗客に快適な船旅を提供しています。

2. LNGタンカー:運航の安全性と効率の両立

液化天然ガス(LNG)を輸送するタンカーは、その積荷の性質上、極めて高い安全性が求められます。

- 導入理由: ターミナルでの荷役作業時に、風や潮流の影響下でも精密な位置保持(ダイナミック・ポジショニング)が可能であるためです。また、従来の蒸気タービンから発電機とポッド推進器の組み合わせにすることで、燃料効率が大幅に向上しました。

導入事例:商船三井、日本郵船

日本の主要海運会社である商船三井や日本郵船は、最新鋭のLNGタンカーに電動ポッド推進器を積極的に導入しています。これにより、航行の安全性と効率性を高め、地球環境にも配慮した運航を実現しています。

3. 特殊作業船:ダイナミック・ポジショニング(DP)システムの要

海底油田掘削船、ケーブル敷設船、深海探査船など、精密な位置保持が不可欠な特殊船にとって、アジマススラスターは不可欠な技術です。

- 導入理由: 荒れた海域でも、GPSやセンサーと連携したDPシステムによって、船体を自動的に定位置に留めることができます。これは、海底での繊細な作業を可能にする上で欠かせない能力です。

導入事例:Maersk Drilling社

デンマークのオフショア掘削会社であるMaersk Drilling社は、最先端の掘削船にアジマススラスターを複数基搭載し、世界中の過酷な海域で安全かつ効率的な海底油田掘削作業を行っています。

4. 砕氷船:氷海での強力な推進力

砕氷船は、分厚い氷を砕きながら航行するため、強大な推進力と優れた操縦性が求められます。

- 導入理由: ポッド推進器は、氷塊との接触に耐えうる堅牢な構造を持っています。また、氷塊がプロペラに詰まった場合でも、推進器の向きを瞬時に変えることで氷塊を吹き飛ばし、航行を継続することができます。

導入事例:フィンランドやロシアの砕氷船

アジポッドは、砕氷船向けの技術として開発された歴史を持ち、現在もフィンランドやロシアの最新鋭砕氷船に採用されています。氷海での安全かつ効率的な運航に大きく貢献しています。

アジマススラスターの未来展望:サステナビリティとスマートシップ

アジマススラスターは、単なる推進システムに留まらず、今後の船舶業界が目指す**サステナビリティ**と**スマートシップ**の実現に不可欠な基盤技術として期待されています。

脱炭素化への貢献

アジマススラスターは電動モーターで駆動するため、従来のディーゼルエンジンに代わる**代替燃料**(LNG、メタノール、アンモニア)や**次世代エネルギー**(水素燃料電池、バッテリー)と非常に相性が良いです。

- ハイブリッド推進: ディーゼル発電機とバッテリーを組み合わせたハイブリッド推進システムは、燃費効率を最大化し、港内でのゼロエミッション運航を可能にします。

- 水素燃料電池船: 水素燃料電池で発電した電力でアジマススラスターを駆動するシステムは、究極のゼロエミッション船を実現する道筋の一つです。

スマートシップ・自動運航への進化

AIやIoT技術を駆使したスマートシップでは、アジマススラスターの精密な制御性が中核的な役割を果たします。

- 自動離着岸システム: センサーと連携し、風や潮流を正確に読み取り、自動で安全に離着岸を行うシステムが開発されています。

- 予知保全(Predictive Maintenance): 推進器のセンサーデータ(温度、振動、電流値など)をAIが分析し、故障の予兆を事前に検知することで、計画的なメンテナンスを可能にし、突発的な事故や運航停止リスクを低減します。

まとめ:アジマススラスターは船舶技術の未来を拓く

アジマススラスター(ポッド推進器)は、単に船を動かすための装置ではありません。それは、船舶の操縦性、安全性、効率性、そして環境性能を劇的に向上させるための**システムそのもの**です。舵に依存しない全方位への推力発生能力は、離着岸の効率化、港湾の安全性向上、そして特殊な海上作業の可能性を広げました。

初期コストやメンテナンスの課題は依然として存在しますが、技術の進化と、環境規制の高まりを背景に、その導入は今後もさらに加速していくでしょう。特に、電動ポッド推進器は、脱炭素化やスマートシップ化といった船舶業界の大きな潮流に不可欠な技術であり、未来の海運を支える重要な基盤となることは間違いありません。

この記事を通して、アジマススラスターという革新的な技術が、どのような仕組みで、どのような歴史をたどり、どのような船で活躍しているのか、そしてこれからどのような未来を切り拓いていくのかについて、深くご理解いただけたなら幸いです。船舶技術の進化は、私たちの暮らしや経済、そして地球環境に直結しています。今後もこの分野の動向にぜひご注目ください。