公開日:

鉄道冷却装置とは|鉄道用語を初心者にも分かりやすく解説

- 鉄道

- 用語解説

鉄道冷却装置とは、鉄道車両の運行において発生する熱を効果的に除去し、機器の性能維持と安全な運行を確保するための設備全般を指します。

この装置は、乗客が快適に過ごすための冷房・空調機能だけでなく、車両を動かすための主電動機(モーター)や、それらを制御する電力変換装置(インバータなど)といった主要な機器の過熱を防ぐという、非常に重要な技術的役割を担っています。

特に近年の高性能化・高密度化された鉄道車両においては、冷却装置の信頼性が運行の安全性、快適性、省エネルギー性を左右するといっても過言ではありません。

本記事では、「鉄道冷却装置とは何か」という基本的な問いに答えながら、その種類、動作原理、主要な構成要素、具体的な導入事例に至るまで、専門的な内容を初心者の方でも理解できるよう、詳細かつ網羅的に解説いたします。

業界で働く方で「鉄道冷却装置の仕組みが知りたい」「鉄道車両 冷却方法の種類を整理したい」といった方も、ぜひ本記事で知識を深めてください。

鉄道冷却装置とは?:定義と技術的な役割

鉄道冷却装置は、鉄道車両に不可欠なシステムであり、機器の健全性維持と乗客の快適性確保という二つの大きな目的を持っています。

技術的な観点から見ると、冷却装置の役割は、発熱源(モーター、パワーエレクトロニクス、ブレーキなど)から発生する熱を効率よく外部へ放散させることです。

これにより、電子機器の誤動作や故障、そして最も危険な機器の熱暴走を防ぎ、車両全体の信頼性と寿命を大幅に向上させています。

現代の鉄道車両は、インバータ制御などの高性能化により発熱量が増大しているため、冷却装置はますます重要になっています。

定義:冷却装置が担う役割とは

冷却装置の役割は大きく分けて「機器冷却」と「空間冷却(空調)」の2つに分類されます。

機器冷却は、主電動機や電力変換装置(主変換装置・補助電源装置など)といった、車両の走行・制御に直結する電気機器を対象としています。

これらの機器は動作時に大量の熱を発生し、許容温度を超えると性能低下や破損に至るため、強制的な冷却が必須です。

一方、空間冷却(空調)は、乗客や乗務員が乗車する客室や運転室の温度・湿度を調整し、快適な環境を提供することを目的としています。

これら二つの冷却機能は、それぞれ独立したシステムとして設計されることが多いですが、一体化された装置として搭載されることもあります。

機器の長寿命化と安全性の確保

電気機器の寿命は、動作温度と密接に関係しています。

一般的に、半導体や絶縁材料の寿命は、温度が10℃上昇するごとに半分になる(アレニウスの法則に近似)と言われています。

つまり、冷却装置によって機器の温度を設計上の許容範囲内に保つことは、故障率の低減とメンテナンスコストの削減に直結します。

また、過熱は火災や制御不能といった重大な事故につながる可能性があるため、安全運行の観点からも冷却システムは極めて重要です。

特に、新幹線や都市部の高頻度運行路線では、装置の稼働時間が長く発熱が大きくなるため、高性能な冷却技術が求められます。

冷却装置が対象とする主要な発熱源

鉄道車両には多くの発熱源が存在しますが、冷却装置が主に対処するのは以下の主要な機器です。

冷却装置の設計・選定においては、これらの機器が単位時間あたりに発生する熱量(発熱負荷)の正確な把握が不可欠です。

- 主電動機(モーター): 車輪を駆動させるための動力源です。動作時に電気抵抗によるジュール熱や、磁気損失による熱を発生させます。冷却不足は、巻線(コイル)の絶縁劣化を招きます。

- 主変換装置(インバータ): 主電動機を制御するための電力変換装置(VVVFインバータなど)です。高速でON/OFFを繰り返すパワー半導体(IGBTなど)から大きな熱が発生します。この熱は車両で最も大きな発熱源の一つです。

- 補助電源装置(SIV): 車内照明、空調、ドア開閉などのための電気を供給する装置です。ここにも電力変換回路が含まれ、発熱します。

- 空気圧縮機: ブレーキやドア開閉用の圧縮空気を作る装置で、動作時に熱を発生させます。

- ブレーキ抵抗器: 回生ブレーキが使えない場合などに、運動エネルギーを熱として放出するための装置です。非常に高温になりますが、多くは走行風で冷却されます。

鉄道冷却装置の主要な種類と分類

鉄道冷却装置は、その冷却対象や冷却媒体、熱の伝達方式によって多岐に分類されます。

それぞれの種類は、対象となる機器の特性、発熱量、設置スペース、メンテナンス性、そしてコストを考慮して最適なものが選ばれます。

ここでは、主要な種類の冷却方式について、その特徴と適用例を詳しく解説します。

冷却対象による分類(機器冷却・客室空調)

前述の通り、冷却装置は「機器冷却」と「客室空調」の二つに大別されます。

それぞれに特化した装置が開発・搭載されています。

- 機器冷却装置: 主に主電動機と主変換装置(インバータ)の熱を処理するシステムです。これらは車両の床下や屋根上、あるいは車体内部の機器室に搭載されます。冷却媒体としては、空気(送風)冷却が最も一般的ですが、大容量化に伴い、水冷や油冷といった液体冷却方式が増加傾向にあります。

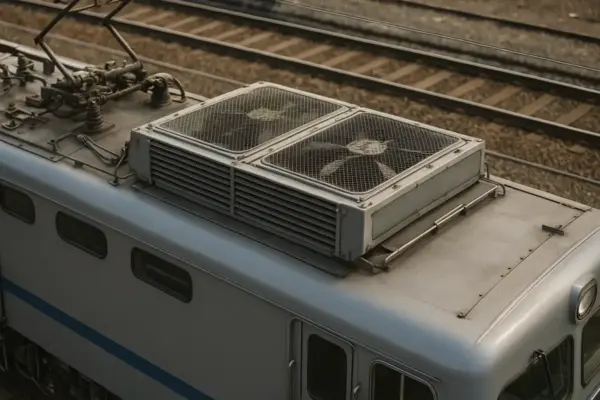

- 客室空調装置: 車内の空気調和を行う装置で、冷房、暖房、換気、除湿の機能を持っています。一般的には屋根上に一体型として搭載されることが多く、冷媒を用いたヒートポンプ式が主流です。乗客の快適性を直接左右するため、省エネ性と静音性が重視されます。

主電動機冷却の進化(自然通風から強制冷却へ)

初期の鉄道車両の主電動機は、走行風を利用した自然通風冷却が主でした。

しかし、電動機の高出力化と車両の高速化に伴い、走行風だけでは冷却が追いつかなくなりました。

そこで、送風機(ブロワー)を用いて外部の空気を強制的に取り込み、電動機内部に送り込んで冷却する強制通風冷却が主流となりました。

さらに、近年ではメンテナンス性向上のため、冷却空気を外部から取り込まず、電動機内部で空気を循環させ、それを冷却器(ラジエーター)で冷やす全閉形の電動機が増えています。これは、外部の塵埃や湿気が電動機内部に入り込むのを防ぎ、信頼性を高める利点があります。

冷却媒体による分類(空冷、水冷、油冷)

熱を運ぶ媒体(メディア)によって、冷却方式は主に以下の3つに分けられます。

- 空冷(空気冷却): 最も一般的で単純な方式です。送風機で外気(または機器室内の空気)を取り込み、熱交換器(ヒートシンク)を介して熱を奪います。構造が簡単で安価ですが、冷却能力には限界があり、特にパワー半導体のような高密度発熱源には不向きになることがあります。

- 水冷(液体冷却): 水や特殊な冷却液(クーラント)を循環させて、機器の熱を直接奪います。空気よりも熱容量が大きい液体を使うため、非常に高い冷却能力を持ち、主変換装置(インバータ)の冷却に広く用いられています。密閉構造にできるため、外部環境の影響を受けにくいという利点もあります。新幹線や電気機関車など、大容量の電力が必要な車両で主流です。

- 油冷(オイル冷却): 主にトランス(変圧器)や一部の電動機に用いられる方式です。絶縁性が高い油(絶縁油)を冷却媒体として用いることで、冷却と同時に絶縁性の維持にも貢献します。油を循環させてラジエーターで冷却します。

鉄道冷却装置の基本的な動作原理

鉄道冷却装置は、熱力学の原理に基づいて動作しています。

基本的な動作原理は、「熱源から熱を奪う(吸熱)」→「熱を運ぶ(輸送)」→「熱を外部に放出する(放熱)」という一連のプロセスです。

このプロセスを効率よく行うために、熱交換器、送風機、ポンプ、冷媒といった要素が組み合わされています。

ここでは、特に重要な主変換装置の液体冷却と客室空調の冷凍サイクルについて詳しく解説します。

パワーエレクトロニクス機器(インバータ)の液体冷却の仕組み

主変換装置に使用されるIGBTなどのパワー半導体は、非常に高い発熱密度を持っています。

これを効率的に冷却するために、現在では純水やブライン(不凍液)を用いた液体冷却方式が主流です。

基本的な構成要素は、「冷却ジャケット(または冷却フィン)」「循環ポンプ」「ラジエーター(放熱器)」「冷却ファン」です。

- 吸熱(冷却ジャケット): パワー半導体素子に密着するように設置された冷却ジャケット(水枕のようなもの)の中を冷却液が流れ、素子から直接熱を奪います。

- 輸送(循環ポンプ): 冷却液は熱を保有したまま、循環ポンプによって配管を通り、放熱部へと送られます。

- 放熱(ラジエーターとファン): 熱を保有した冷却液は、ラジエーター(熱交換器)へと流れ込みます。ラジエーターは液体の熱を外気に伝える役割を担い、このとき冷却ファンで強制的に風を当てることで、放熱効率を高めます。

- 再循環: 熱が除去され温度が下がった冷却液は、再びポンプによって冷却ジャケットへと送られ、このサイクルを繰り返します。

冷却媒体としての純水の優位性

インバータ冷却において、冷却媒体として純水がしばしば用いられます。

これは、水が非常に高い比熱(熱容量)を持っており、少量で大きな熱量を運ぶことができるためです。

また、パワー半導体は高電圧で動作するため、電気的なショートを防ぐために、電気伝導率が極めて低い純水(脱イオン水)が使われます。

ただし、凍結の危険性があるため、寒冷地ではエチレングリコールなどの不凍液を混合したブラインが使用されます。

客室空調装置(A/C)の冷凍サイクルの仕組み

客室の冷房は、家庭用エアコンと同様にヒートポンプ(蒸気圧縮冷凍サイクル)の原理で動作します。

このサイクルは、「圧縮」「凝縮」「膨張」「蒸発」の4つの主要なプロセスで構成されており、冷媒と呼ばれる特殊な液体・気体が行ったり来たりしながら熱を移動させます。

- 蒸発(吸熱): 車内の熱い空気が蒸発器(エバポレーター)を通過します。このとき、冷媒が液体から気体へと変化(蒸発)する際に、車内の空気から気化熱を奪い、車内を冷却します。

- 圧縮: 蒸発して低温・低圧の気体になった冷媒を圧縮機(コンプレッサー)で圧縮します。これにより、冷媒は高温・高圧の気体になります。

- 凝縮(放熱): 高温・高圧の冷媒ガスは凝縮器(コンデンサー)へ送られ、ここで外気に熱を放出します。熱を失った冷媒は、再び高圧の液体に戻ります。

- 膨張: 液体になった冷媒は膨張弁を通り、圧力が急激に下がります。これにより冷媒の温度が下がり、低温・低圧の液体となって再び蒸発器へと送られます。

暖房時には、このサイクルの方向を切り替えることで(ヒートポンプ)、外気の熱を車内に取り込むことが可能です。

鉄道冷却装置の主要な構成要素と技術トレンド

冷却装置は単一の機器ではなく、複数の要素が組み合わされたシステムです。

それぞれの構成要素において、小型化、高効率化、軽量化、そしてメンテナンス性の向上を目指した技術開発が進められています。

特に、近年では環境負荷低減の観点から、低GWP(地球温暖化係数)冷媒への転換や、高効率インバータ技術を活用した省エネ駆動がトレンドとなっています。

冷却システムを構成する主要部品

ここでは、冷却システムを支える具体的な部品について解説します。

- 熱交換器(ラジエーター、コンデンサー、エバポレーター): 冷却媒体の熱を、別の媒体(空気や他の液体)へ効率よく移動させるための部品です。熱伝導率が高く、表面積を最大化する構造(フィン構造など)が採用されます。

- 送風機(ブロワー、ファン): 空気を強制的に移動させ、熱交換器や機器本体に当てることで冷却を促進します。高性能な遠心ファンや軸流ファンが用いられ、静音性も求められます。

- 循環ポンプ: 液体冷却方式において、冷却液を循環させるための心臓部です。高い揚程(液体を押し上げる力)と信頼性が求められます。

- 冷媒・冷却液: 熱を運ぶ媒体です。空調装置にはHFC(R-410Aなど)や将来的な自然冷媒、液体冷却には純水やブラインなどが使われます。

- 圧縮機(コンプレッサー): 客室空調装置の冷房サイクルにおいて、冷媒を圧縮する役割を担います。電動で駆動し、電力消費が大きいため、インバータ制御により効率化が図られています。

冷却システムにおけるインバータ制御の役割

冷却システムにおいても、インバータ制御は重要な役割を担っています。

従来のシステムでは、送風機や圧縮機は定速で運転されていましたが、インバータ制御を採用することで、車両の発熱負荷や車内温度に応じて回転数を自在に制御できるようになりました。

これにより、無駄な電力消費を抑え、省エネルギー化に大きく貢献しています。

また、負荷に応じたきめ細やかな制御は、冷却の安定性と乗客の快適性の向上にもつながっています。

最新の技術トレンドと今後の展望

鉄道冷却技術は、以下の点を中心に進化を続けています。

- 高効率な熱交換器の開発: 表面積を増やしつつ小型化・軽量化を実現したマイクロチャンネル型熱交換器などの採用が進んでいます。

- ヒートパイプ技術の応用: 極めて高い熱伝導率を持つヒートパイプを、特に発熱密度の高い機器の冷却に応用する研究が進んでいます。

- 全閉形電動機の普及: 外部の汚れた空気を取り込まない全閉形電動機の採用は、電動機のメンテナンスフリー化に寄与します。

- 自然冷媒(R-290など)の適用: 地球温暖化対策として、従来のHFC冷媒から、二酸化炭素(CO2)やプロパン(R-290)などのGWPの低い自然冷媒への転換が国内外で進められています。

- 廃熱回収システム: 冷却で排出される熱を、暖房や車両内の他の用途に再利用する廃熱回収システムの研究・実用化も一部で進められています。

冷却装置のメンテナンスと故障対策

冷却装置は車両の心臓部を守る重要な役割を持つため、その信頼性の維持は計画的なメンテナンスに大きく依存します。

機器の冷却能力が低下したり、空調が故障したりすると、運行遅延や運休、さらには重大な機器の故障につながる可能性があります。

そのため、鉄道事業者においては、冷却装置の定期的な点検と部品交換が厳格に実施されています。

冷却装置の主要な故障モードと対策

冷却装置の故障モードは多岐にわたりますが、代表的なものと、それに対する対策は以下の通りです。

- 送風機・ポンプの故障: 軸受(ベアリング)の摩耗や電動機の故障によるものです。対策として、定期的な軸受のグリスアップや交換、振動・温度センサーによる状態監視(CBM: Condition Based Maintenance)が有効です。

- 熱交換器の目詰まり: 外部から取り込んだ空気中の塵埃や汚れがフィン部に付着し、熱交換効率が低下します。対策として、定期的な高圧洗浄や、高性能なエアフィルターの採用が不可欠です。

- 冷媒・冷却液の漏れ: 配管や継ぎ手の劣化・損傷により、冷媒や冷却液が漏れ、冷却能力が喪失します。対策として、圧力計による常時監視や、定期的な漏れ検査が実施されます。

- 圧縮機の故障: 空調装置の心臓部であり、最も高い負荷がかかる部分です。潤滑油の劣化や異物の混入、電気系統の故障などが原因となります。対策として、定期的なオイル交換と運転データの解析による予兆保全が重要です。

予防保全(PM)と予知保全(PdM)の導入

鉄道業界では、従来の予防保全(PM:時間を決めて一律に部品を交換する)に加え、予知保全(PdM:機器の状態を常時監視し、故障の予兆を捉えて最適なタイミングで修理・交換する)の導入が進んでいます。

冷却装置においては、温度センサー、振動センサー、電流センサーなどを活用し、これらのデータをリアルタイムで解析することで、故障前に対応できる体制を構築しています。

これにより、不要なメンテナンスコストを削減しつつ、機器の信頼性を最大限に高めることが可能となります。

冷却装置の寿命と交換サイクル

冷却装置の寿命は、その種類や使用環境、メンテナンス頻度によって大きく異なります。

一般的に、鉄道車両の寿命が30年〜40年程度であるのに対し、冷却装置の主要部品はそれよりも短いサイクルで交換されます。

- 客室空調装置(一体型): 約15年〜20年でユニット全体を交換するケースが多いです。構成部品である圧縮機は、より短いサイクルでオーバーホール(分解修理)や交換が行われます。

- 主電動機: 全閉形の場合、内部部品の交換は不要とされることが多いですが、冷却ファンや軸受は定期的に交換されます。

- 主変換装置の冷却ユニット: 冷却液の交換は数年ごと、循環ポンプや冷却ファンなどの駆動部品は10年程度のサイクルで交換・オーバーホールが実施されます。特に冷却液は、純度が性能を左右するため、定期的な水質管理が必須です。

鉄道冷却装置の導入事例と主要メーカー

日本の鉄道車両は、その高性能と安全性から、世界的に見ても高度な冷却技術が採用されています。

国内の主要な鉄道事業者やメーカーが、環境性能と信頼性を両立させるための様々な技術を投入しています。

ここでは、具体的な車両への導入事例と、この分野を牽引する主要メーカーを紹介します。

主要な導入事例(新幹線・在来線特急など)

冷却装置の技術が特に顕著に表れているのが、高速運転を行う新幹線や、運行頻度の高い都市部の通勤車両です。

JR東海 N700S系新幹線

最新型のN700S系では、全電動車(全ての車両にモーターがある)であるため、車両全体の発熱量が非常に大きくなります。このため、主変換装置には高性能な液体冷却システムが採用されており、特にIGBTなどのパワー半導体素子を効率的に冷却することで、安定した高速運転を可能にしています。客室空調も省エネ型ヒートポンプ式を採用し、快適性と環境性能を両立させています。

JR東日本 E235系通勤形電車

山手線などで運行されるE235系は、高頻度な加減速を繰り返すため、主電動機やインバータの発熱管理が重要です。主電動機には全閉式構造を採用することで、メンテナンス性を向上させつつ、外部の塵埃による故障リスクを低減しています。空調装置もインバータ制御を採用し、必要な冷却能力をきめ細かく供給しています。

東京メトロ 18000系・17000系

地下鉄車両はトンネル内の環境が過酷であるため、塵埃や湿気対策が特に重要です。これらの車両では、大容量化された主変換装置に高効率な水冷システムを採用し、機器の温度上昇を抑制しています。また、空調も省エネ性能を重視した設計となっています。

騒音対策としての冷却技術

冷却装置は、送風機やポンプなどの駆動部から騒音を発生させます。特に住宅地を走行する在来線や、夜間作業が多い路線では、この騒音対策が重要になります。

冷却装置メーカーは、低騒音型のファンや防音構造のカバーを開発することで、騒音レベルの低減に努めています。

また、インバータ制御による回転数制御は、不必要な高回転を避けることで、騒音低減にも貢献しています。

鉄道冷却装置の主要なメーカー

鉄道冷却装置の製造・供給は、鉄道車両メーカーと密接に連携する専門性の高いメーカーによって支えられています。

- 日立製作所: 鉄道車両の主要機器(主変換装置、モーター)の製造を手掛けており、これらに組み込まれる高性能な液体冷却システム(特に純水冷却)において高いシェアを持っています。

- 三菱電機: 同様に電力変換装置や空調装置などの主要機器の製造を手掛けており、鉄道車両向けの高効率なヒートポンプ式空調装置や、モータ冷却技術において多くの実績を持っています。

- 東芝インフラシステムズ: 鉄道システム全般を手掛けており、特に大容量の電気機関車や新幹線向けの冷却システム、およびその制御技術に強みを持っています。

- その他専門メーカー: 上記の総合電機メーカー以外にも、熱交換器や送風機などの部品に特化した専門メーカーが多数存在し、高度な冷却技術を支えています。

まとめ:鉄道の安全性と快適性を支える冷却装置

本記事では、「鉄道冷却装置とは何か」という問いに対し、その定義、種類、動作原理、技術的な詳細、そして具体的な導入事例に至るまで、網羅的に解説いたしました。

鉄道冷却装置は、単に車内を冷やすだけでなく、主電動機やインバータといった走行に必須な機器を熱から守り、車両の安全性と信頼性を根幹から支える、不可欠なシステムです。

近年の鉄道車両の高性能化・高密度化に伴い、発熱量は増加の一途を辿っており、冷却装置には更なる高効率化、小型・軽量化、そしてメンテナンスフリー化が求められています。

特に、液体冷却の進化やインバータ制御の導入、そして環境に配慮した冷媒への転換といった技術革新は目覚ましく、今後の鉄道技術の発展においても、冷却装置が果たす役割はますます重要になると言えるでしょう。

この知識が、業界関係者の方の業務理解の一助となり、また、鉄道に興味を持つ一般の方々の学びの一歩となれば幸いです。